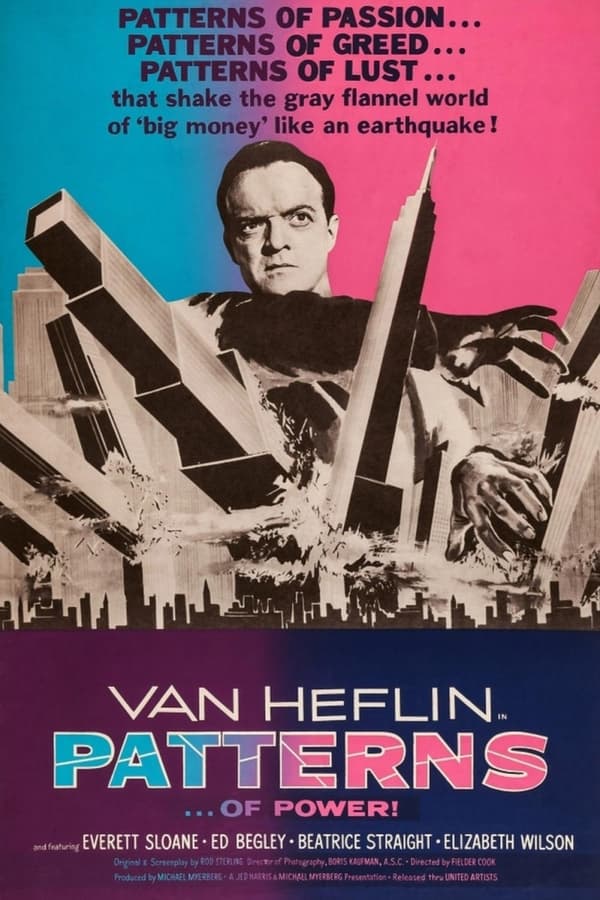

1956

Réalisé par: Fielder Cook

Avec: Van Heflin, Ed Begley, Everett Sloane

Film vu par nos propres moyens

Dans les années 1950, le monde de la télévision et celui du cinéma sont indéniablement proches. Si le septième art est le rêve de la plupart des metteurs en scène, des acteurs, et des scénaristes, le petit écran leur offre un tremplin vers cet idéal. Au cours de cette même période, des réalisateurs cultes, à l’instar de Sidney Lumet par exemple, empruntent cette voie vers le succès. Mais la porosité n’est pas uniquement réservée aux hommes, elle est aussi le propre des œuvres. Cette ère nouvelle qui marque l’avènement des tubes cathodiques commence doucement à pousser certaines histoires initiées en téléfilm vers le cinéma. Cette pratique n’en est alors qu’à ses balbutiements, mais en 1955, Marty est ainsi transposé, et glane 4 Oscars. L’année suivante, Patterns, de Fielder Cook, espère le même destin. Après des audiences plus que satisfaisantes, et même si ses producteurs sont un temps frileux à l’idée de mettre en chantier un film qui a déjà été vu deux fois sur la petite lucarne, le long métrage s’installe dans les salles obscures. Le succès public n’est pas réellement au rendez-vous, mais cette démarche se révèle être aujourd’hui une aubaine. S’il est devenu compliqué de voir les téléfilms de l’époque, les œuvres cinématographiques perdurent plus facilement, et le propos profond de Patterns, conjugué à sa forme sobre mais brillante, reste dramatiquement actuel.

Le long métrage se révèle être par ailleurs une association de talents qui allaient marquer les années suivantes. Fielder Cook n’aura qu’une carrière discrète, mais le scénariste à l’origine du projet, Rod Serling, est voué à devenir profondément culte dans le paysage artistique du XXème siècle. Quelques années après Patterns, il marquera à jamais la science-fiction de son empreinte en imaginant deux œuvres mythiques: La Quatrième Dimension pour la télévision, et l’adaptation de La Planète des Singes pour le cinéma. Pour autant, et comme c’est le cas avec Patterns, Rod Serling n’est pas qu’un maître des mondes de l’imaginaire, et sait capter les tourments de son époque. Toujours dans le sillage du film de Fielder Cook, il offrira le script du paranoïaque Sept jours en Mai à John Frankenheimer, 8 ans plus tard. Ce qui s’affirme derrière la caméra s’étale également à l’écran. Patterns propose des prestations de haut vol de la part de ses acteurs. Au moment de la sortie du film, Van Heflin, qui interprète le personnage principal, est une valeur sûre d’Hollywood, d’ordinaire habitué aux seconds rôles, et déjà oscarisé pour Johnny, roi des gangsters. Pour lui donner la réplique, Ed Begley éblouit de son talent. Lui qui allait connaître un succès retentissant l’année suivante avec 12 hommes en colère, autre transposition de la télévision vers le cinéma, fait déjà montre de toute l’intensité de son jeu.

Au cœur de l’intrigue de Patterns, se dessine une vision acerbe du monde du travail. Dans les hautes sphères des immeubles de bureaux new-yorkais, les relations entre collègues sont marquées par la défiance et la jalousie. Alors qu’il est le magnat d’un empire industriel, Walter Ramsey (Everett Sloane) embauche un jeune cadre, Fred Staples (Van Heflin), pour siéger au conseil de direction. Mais le PDG de l’entreprise à un dessein caché: en employant ce sang neuf, il espère pousser vers la sortie William Briggs (Ed Begley), l’un de ses vice-présidents qu’il juge vieillissant, et à qui il reproche surtout ses prises de position humaines s’opposant aux intérêts purement économiques. Fred et William se lient néanmoins d’une amitié profonde, et d’une relation de travail complice, que les manigances de Ramsey mettent à mal.

Tout au long du film, une notion prégnante d’aliénation par le travail s’invite dans Patterns. L’existence entière de ses protagonistes semble tourner autour de leur tâches quotidiennes, au point de contaminer la sphère privée. La valeur d’une vie ne s’évalue qu’à la lumière de l’effort déployé, loin de laisser la place à l’épanouissement personnel. Les personnages du long métrage sont constamment poussés dans un stress effroyable, soumis à des échéances brèves, dont Ramsey est le commanditaire. Comme un dieu tout puissant, le PDG fait régner la loi du chiffre et de la productivité comme un dogme décadent qui corrompt l’humain. Les notions de vie et de mort sont intimement liées à cette vision du travail: si le président est le métronome de la destinée de ses employés, alors il peut également en être le bourreau ultime. Un simple nom rayé sur un rapport est synonyme de mise à mort pour le salarié lésé, une décapitation métaphorique. De plus, Patterns est particulièrement cynique dans la description faite du grand patronat. Ramsey se refuse à renvoyer simplement William, ce serait là une défaite pour l’ogre économique, son but avoué est de le pousser à la démission pour asseoir une victoire orgueilleuse sur le malheureux.

Patterns émule ainsi une loi de la jungle où les employés sont contraints de manger leur prochain sous peine d’être eux même dévorés. Pour évoluer dans cette effroyable entreprise, la coercition du patronat pousse à piétiner son voisin. Fred a beau se prendre de sympathie pour William, les règles en vigueur le contraignent à prendre l’ascendant sur lui, au détriment des valeurs humaines. En tapissant le bureau de Fred de motifs évoquant la jungle, Fielder Cook joue avec l’image de l’animal sauvage, un geste d’autant plus significatif que la décoration du lieu de travail a clairement été décidée par Ramsey si on se fie aux dialogues. Le PDG pousse à la prédation entre ses administrés. La construction par nature verticale de l’immeuble renvoie également l’image d’une pyramide, au sommet de laquelle trône l’ultime patron. Alors que le bureau de Ramsey est le point de mire visuel de la plupart des plans mettant en scène le couloir du comité de direction, Patterns inverse cette perspective dans sa séquence finale pour cibler Fred qui s’avance vers son employeur. L’élève défie et devient le maître.

Pourtant, cette inversion est loin d’apporter du réconfort au spectateur, car durant toute la durée du film, l’homme bon, humble et généreux qu’est Fred a lentement été perverti par son lieu de travail sinistre. Alors que le protagoniste est pétri de bonnes intentions, et veut prouver sa valeur par le travail, le contexte installé autour de lui le pousse à profiter du labeur des autres pour asseoir sa position et s’élever socialement. Une simple place dans une réunion, décidée par Ramsey, suffit à bouleverser l’équilibre. L’effort n’est jamais récompensé dans Patterns, seules comptent la roublardise et la traitrise pour obtenir une promotion qui n’est satisfaisante que l’espace de quelques secondes. Tous les rouages de la grande machine sont remplaçables, et la fidélité de William n’a aucune valeur. Les qualités de cœur du père de Ramsey qu’évoque le vieil homme ne sont plus qu’un lointain souvenir d’un passé sacrifié sur l’autel du profit. L’effroyable terrain de jeu des bureaux est le domaine de la concurrence entre les êtres, et les hommes de bonne foi sont destinés à se changer en monstres ou à mourir.

Témoins taiseux de ces luttes infernales, les secrétaires des dirigeants s’imposent comme les premiers vecteurs d’émotion. Régulièrement, Patterns assimile leurs relations à leurs employeurs au sentiment amoureux. L’extrême fidélité de Marge envers William est le seul exemple de droiture morale inflexible du récit. Pourtant, le film ne laisse aucune place à cette affection, il l’anhile même totalement à travers une succession de décisions qui ne prennent jamais en considération la complicité entre ces deux personnages. Du jour au lendemain, sept ans de relation fusionnelle qui ont pourtant apporté un bénéfice à l’entreprise sont clôturés en un changement de bureau. Il ne reste à Marge que sa frêle plante verte qu’elle balade d’un bureau à un autre comme seule expression de sa personnalité. Même si dans les premiers temps, elle se prend d’affection pour Fred, son nouveau patron, elle ne peut faire le deuil d’une connivence affirmée avec William, qu’elle voit lentement dépérir.

À de rares occasions, Patterns quitte les décors de bureaux qui sont son cadre privilégié pour porter un regard sur le foyer des employés de la société. Ici, Fielder Cook met en opposition la famille de Fred, et celle de William, en imposant le logis comme prolongement du lieu de travail. Ce qui s’initie dans les couloirs de l’immeuble se perpétue dans les maisons des personnages, et le travail devient le seul sujet de conversation. Néanmoins, le film propose deux approches différentes de la cellule familiale. L’épouse de Fred à tout de l’arriviste embourgeoisée, prête à tout pour pousser son mari à s’élever dans l’échelle sociale, dans une poursuite d’un bonheur illusoire. La pression d’excellence que subit le protagoniste au quotidien se prolonge jusqu’à son domicile, le prenant à la gorge. L’habitat de William est à l’autre bout de l’éventail moral que dessine Patterns. Après des années de dévotion à une entreprise qui ne lui octroie plus la moindre reconnaissance, sa relation avec son fils est éprouvée par son dur labeur. Une tentative désespérée de reconnexion avec son enfant apparaît comme un idéal à atteindre, mais l’accumulation de rendez-vous manqués condamne l’homme à la solitude la plus profonde.

Cynique et corrosif, Patterns dynamite le monde du travail grâce à son écriture savante et à son jeu d’acteur saisissant. Tristement, le film n’a pas pris une ride.

Patterns est disponible chez en DVD chez Wild Side, avec en bonus:

– La Dimension Rod Serling : Présentation du film par Alain Carrazé

– La galerie de photos