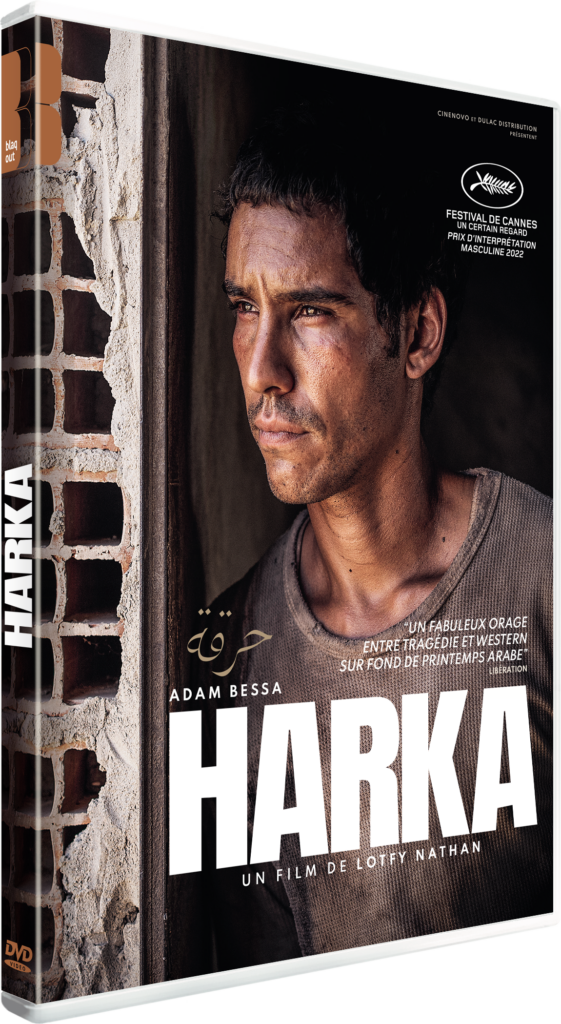

2022

Réalisé par : Lotfy Nathan

Avec : Adam Bessa, Ikbal Harbi, Najib Allagui

Film fourni par Blaq Out

Le 17 décembre 2010, le peuple tunisien se soulève face aux inégalités qui gangrènent le pays. Dans un cri de révolte qui résonne partout dans le monde, les hommes et les femmes opprimés par un régime proche du totalitarisme revendiquent leur droit à la dignité et réclament l’essor d’une nouvelle démocratie. Le Printemps Arabe qui allait gagner de nombreux pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient né, comme une vague de liberté espérée après des siècles de vexations. Après une multitude de protestations, parfois réprimées dans le sang, la Tunisie unie renverse les institutions corrompues et chasse Zin El-Abidine Ben Ali du pouvoir. Une page sombre de l’Histoire se tourne et une ère d’espoir s’ouvre. Pourtant, plus de dix ans après le bouleversement sociétal, l’heure est au constat d’échec. Dans un pays où règne toujours la précarité et l’ostracisation des plus démunis, bien peu de choses semblent avoir durablement changées. Les enfants du Printemps Arabe ont grandi et leurs rêves sont devenus de nouveaux cauchemars. Le peuple est désormais souverain, mais la Tunisie est toujours divisée, une frontière opaque sépare les nantis des précaires, mis au ban de la reconstruction nationale. Avec son film Harka, le cinéaste Lotfy Nathan pose un regard sans concession sur la réalité crue d’une nation où tant de choses restent à accomplir pour réunir les citoyens autour d’un avenir commun. Encore débutant, le réalisateur américano-egyptien ne connaît la Tunisie qu’à travers ses voyages, mais il manifeste à l’écran un amour indéniable pour ses paysages et une empathie profonde pour ses habitants les plus vulnérables. Élaboré avec peu de moyens financiers, son long métrage fait de cette contrainte une force. En faisant appel à plusieurs comédiens amateurs pour épauler le professionnel Adam Bessa, qui incarne le personnage principal, et en minimisant le nombre de prises pour chaque scène, Lotfy Nathan caresse une sincérité rare dans son portrait d’un homme éprouvé par la pauvreté et par les obligations familiales.

Ali (Adam Bessa) est un jeune tunisien désoeuvré qui survit en vendant de l’essence à la sauvette. Reclus dans une maison en construction abandonnée, il économise dans l’espoir de gagner un jour l’Europe. À la suite du décès de son père, il est rappelé dans son foyer familial pour prendre soin de ses deux sœurs. Malheureusement, son aïeul a accumulé les dettes et Ali et les siens sont menacés d’expulsion. Pour s’extirper de cette triste situation, le protagoniste accepte d’effectuer de grands périples à travers le pays, jusqu’à la frontière, pour commercer illégalement de grandes quantités de carburant.

Le plus souvent loin des sites touristiques qui émaillent les brochures des agences de voyage, Harka met en lumière une Tunisie d’ordinaire cachée aux yeux des occidentaux. La vérité de la rue, de ses combines et de son combat quotidien pour simplement survivre un jour de plus s’étale dans les longues déambulations d’Ali qui arpente la ville comme une âme en peine, figure errante proche du Accatone de Pier Paolo Pasolini. Les hôtels de luxe s’effacent devant les bâtiments délabrés, souvent inachevés, la terre remplace les routes goudronnées, et dans ce royaume en lambeau, les hommes ont recréé une pyramide de l’oppression et de la servitude au sommet de laquelle siègent tout autant les établissements bancaires omnipotent que les truands minables. L’illégalité n’est pas un choix, c’est une nécessité, une profession pour ceux qui sont exclus de la modernité. Ali n’est pas fier de sa condition, il la maudit même, mais les petits délits constituent son seul échappatoire, dans cette prison sans barreaux. Il est un homme sans refuge, constamment sous pression, montré à l’écran derrière l’armature de métal d’une fenêtre ou la tête dans une bassine d’eau, asphyxié par son quotidien, unissant ainsi la peine de l’âme et du corps. La valeur d’une vie est réduite à sa plus simple expression, le danger entoure le protagoniste qui allume sa cigarette à côté des bouteilles en plastique qui recueillent l’essence. Presque personne ne se soucie du futur de cet être en perdition, dernier maillon d’une chaîne de l’injustice, broyé par un système décadent. Comme si un fossé séparait précarité et opulence, la Tunisie plus chanceuse ne se montre presque jamais. Lorsqu’Ali les frôle, ils ne le voient pas, lorsqu’ils leur parle, ils l’insultent. Un nouveau ghetto s’est crée, ses murs sont fait de dinars.

Pour l’homme qui ne répond pas aux lois des textes, celle du sang prime. Le devoir familial est une obligation que nulle épreuve ne saurait remettre en cause. La tentation de la fuite est annihilée par la noblesse de l’âme et le sens du sacrifice dans la poursuite d’un idéal commun. Le solitaire fait sa mue et devient frère après des années d’exil, se substituant à un autre membre de la fratrie qui à cédé aux appels d’une vie au service des touristes occidentaux, attiré par le confort et l’argent au détriment des liens affectifs. Les murs défraîchis des ruines qu’habite le protagoniste au début du récit sont remplacés par les pierres de la maison où loge ses sœurs, unique bien symbolique transmis par un père disparu. Pourtant, le foyer n’est pas solidifié par le béton, il n’en serait que coquille vide, il est avant tout fort d’un amour tacite fait de gestes forts, de sacrifices, de mots d’amour non-prononcés tant ils sont évident au bout de conversations lourdes de sens et d’échanges de regards mutiques mais significatifs. La maison est un abri de la vie, où les aînés apprennent à trouver un nouveau terrain d’entente, tandis que la cadette encore innocente de la perversion du monde extérieur s’émerveille de la vue d’un chiot ou profite d’une éducation qui lui laisse espérer un avenir radieux. Le refuge devient le cœur d’un protagoniste qui en semblait dépourvu, la menace de la saisie est un coup de poignard dans ce qu’il a désormais de plus cher et ce pour quoi il se battra quoi qu’il en coûte. Néanmoins, Harka refuse partiellement le fantasme d’une vie rêvée à son héros. Ali a trop cotoyé la bassesse humaine pour corrompre cet espace de bienveillance, il est inadapté aux modes de fonctionnement du logis, notamment incapable de faire la cusine, et il refuse obstinement de dormir dans la maison, préférant coucher étrangement dehors. Après avoir été marginalisé, il s’ostracise lui-même pour ne pas pervertir cet idéal.

La maison est une bulle d’oxygène dans un récit hautement éprouvant, vouée à être percée par des institutions désincarnées, artisans du malheur d’une famille désemparée. La respiration ne dure que quelques minutes évanescentes avant que le rigorisme ne malmène un bonheur retrouvé. L’État ne sert plus ses citoyens, il s’impose à eux dans toute sa sévérité, reportant sur les enfants les fautes des pères. L’administration ne sert plus la population, elle punie, asservie dans l’ombre, refuse le dialogue dans les couloirs tortueux de ses bâtiments. La parole des tunisiens n’est ni consignée, ni entendue, elle reste un hurlement de rage à laquelle seule une réponse policière répressive est opposée. Une décennie après le Printemps Arabe, évoqué dans le film, un pays fait le deuil de ses illusions. La petite sœur d’Ali, d’environ 12 ans, est une enfant de la révolte, pourtant son quotidien austère est le même que celui de ses aïeux. L’état est malade, ses organes métastasent, ses fonctionnaires ont cédé à une corruption généralisée et refusent de protéger les plus démunis. Les forces de l’ordre ne luttent pas contre les trafics, elles les encouragent pour s’abreuver de l’argent qui en ruissellent. Derrière des grilles de fer qui restent closes, les décisionnaires invisibles s’abritent dans des bâtisses luxueuses radicalement opposées au logis d’Ali, pendant que des familles dans le besoin sont privées de leur unique possession matérielle et de leur dignité. Harka est alors une invitation au combat social et à la prise de conscience, un deuil du fantasme d’une révolution qui a changé le visage des puissants mais pas leurs privilèges.

En se livrant au grand banditisme et en effectuant ses voyages illégaux, Ali ne fait que répondre par la transgression nécessaire à un système qui le stigmatise. Pourtant, jamais le crime ne profite dans Harka. Même à travers ses plus grands forfaits, le protagoniste ne fait que rembourser inlassablement la dette familiale, plus lentement qu’elle ne se creuse. Les périples à la frontière n’améliorent pas son quotidien ou celui de ses sœurs, ils retardent l’échéance certaine et inéluctable d’une chute sociale. Le vagabond des villes devient ermite des plaines lorsqu’une autre Tunisie se dévoile à l’écran. L’administration affirme son emprise sur les cités du pays, mais dans les landes désertes et éternelles, il n’existe plus de loi ou de règle. L’âme ancestrale du pays et sa nature indomptée s’y expriment, son soleil de plomb et l’or de son sable illuminent l’image. Ali est en territoire vierge, là où “nul autre n’a foulé le sol avant lui” selon les mots de sa plus jeune sœur. Cependant, les voitures qui lézardent les routes sablonneuses pour trafiquer du carburant sont de nouvelles cicatrices qui strient une nation. En introduction du film, la cadette de la famille narre en voix off l’histoire d’un lac magique qui a surgi dans les plaines tunisiennes et émerveillé les habitants, avant qu’il ne soit découvert qu’il a été créé par la pollution d’une mine proche. Le commerce illégal d’essence est un même agent corrupteur des forces de la nature, il s’infiltre dans la sacralité de la flore pour la dévoyer. Une âme ancestrale est souillée par la modernité, et Harka prolonge cette idée en accusant plus succinctement la politique touristique du pays, et dans une certaine mesure les occidentaux. Une jarre de l’ère romaine est vendue pour une poignée de dinar, l’esprit de la Tunisie se brade pour des hommes et des femmes inconscients de la portée de leur achat.

Harka est le témoignage d’une génération perdue, entre passé obscur et futur volé, une chronique sur une jeunesse pour laquelle la fuite vers un autre pays est le seul rêve. Ali et ses sœurs n’ont presque rien et le peu qu’ils possèdent est promis à d’autres. Le minimum qui devrait être garanti à chacun dans le respect de la dignité leur est dérobé, ils ne sont que des corps sans âme pour une patrie qui les renie. De leurs aïeux, ils n’ont hérité qu’une peine de l’asservissement partagée sans un mot et qui s’est léguée comme une maladie congénitale. La Tunisie a renversé ses oppresseurs il y a douze ans, mais de nouvelles figures patriarcales se sont immiscées à leur place pour se déguiser en nouveaux tortionnaires ivre d’argent. En employant régulièrement la voix en off de la plus jeune des sœurs d’Ali, Harka se métamorphose en cri d’alerte pour préserver une jeunesse encore innocente, tandis que les plus âgés ont déjà été sacrifiés sur l’autel de la fatalité du malheur. La souffrance qu’il serait simple d’ignorer trouve une émanation cinématographique pour ne plus jamais être balayée. Le mal a triomphé jusqu’ici, jusqu’alors, mais jusqu’à quand ? Lotfy Nathan laisse désormais son public trouver la réponse à cette question.

Le minimalisme de Harka lui permet de gagner en sincérité et de poser un diagnostic cohérent sur les démons de la Tunisie actuelle.

Harka est disponible en DVD chez Blaq Out, avec en bonus :

- Une interview de Adam Bessa