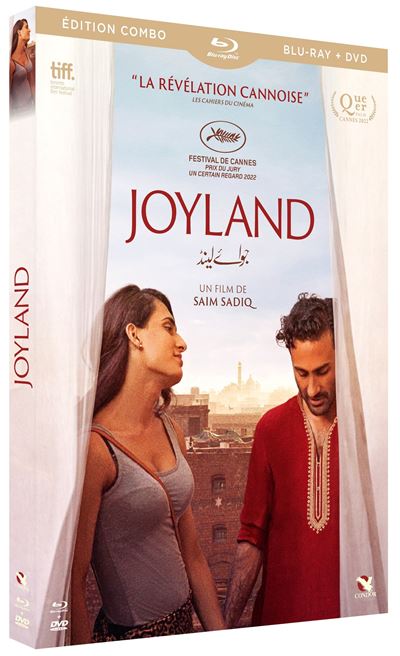

2022

Réalisé par : Saim Sadiq

Avec : Ali Junejo, Rasti Farooq, Alina Khan

Film fourni par Condor Films

Dans un pays où la production de films est encore naissante, le jeune réalisateur pakistanais Saim Sadiq incarne l’âme fougueuse d’un cinéma indépendant nouveau loin des grands studios. Souvent occultés par les comédies légères qui vampirisent les salles, les longs métrages au message social affirmé émergent néanmoins progressivement, ouvrant la voie vers une autre forme de septième art, propice à poser un regard critique sur une société écartelée entre progressisme et conservatisme. N’ayant que peu de modèles locaux pour l’aiguiller dans son périple artistique, le tout jeune metteur en scène trace son propre sillon et offre sa vision sensible sur ses contemporains dans une quête de vérité affective à contre-courant des schémas patriarcaux usuels du Moyen-Orient. Avec compassion et dans l’écoute d’une douleur discrète, l’auteur offre notamment un espace d’expression aux rêves et aux dilemmes de ses concitoyens transgenres. En 2019, il réalise ainsi le très remarqué court métrage Darling, relatant le parcours d’une jeune transexuelle en quête de reconnaissance. Sélectionné et récompensé à la Mostra de Venise pour son œuvre, Saim Sadiq devient également le premier cinéaste pakistanais à voir l’un de ses films être présenté au festival. Pour son passage à la forme longue, à l’occasion de Joyland, il perpétue sa mise en lumière de la transidentité dans son pays, mais il conjugue son sujet de prédilection avec une forte introspection. Chaque personnage de Joyland, cisgenre ou transidentitaire, est une émanation plus ou moins lointaine de l’histoire et de l’âme de Saim Sadiq, un “amalgame de choses ressenties et vécues” selon les mots du réalisateur. En lice dans la catégorie Un certain regard au dernier Festival de Cannes, le film séduit la critique grâce à son tact et offre à son créateur et au cinéma pakistanais une aura nouvelle.

Au cœur de l’intrigue gravitent trois personnages principaux, victimes des diktats d’une société parfois obscurantiste. Haider (Ali Junejo) est un jeune homme timide et discret, sans emploi, qui vit dans la maison familiale où lui et sa femme Mumtaz (Rasti Farooq) cohabitent avec son frère, son épouse et leurs filles, sous l’égide d’un père âgé et autoritaire. Lorsque Haider trouve un nouvel emploi, il craint les moqueries et cache la vérité de sa nouvelle profession. Devenu danseur dans un théâtre, il est appelé à se produire aux côtés de Biba (Alina Khan), une énigmatique transsexuelle. Progressivement, il est séduit par cette femme née dans un corps d’homme, et succombe à ses charmes, toujours plus attiré par cette idylle adultérine. La passion d’Haider condamne Mumtaz. Jusqu’alors épanouie dans son travail, elle a dû renoncer à son métier sous la pression de sa belle famille qui réclame qu’elle devienne femme au foyer. Également consciente que son mari s’éloigne du foyer, elle sombre dans une dépression qu’une grossesse inattendue ne fait qu’accentuer.

Composée comme une grande fresque chorale et sociale, Joyland réunis les exclus du Pakistan, dans une zone d’ombre entre modernité et pensée encore rétrograde. Les âmes éprises de liberté et les corps qui se découvrent sont contraints dans leur libre expression, condamnés à épouser le moule d’une pensée d’un autre temps, en voie d’extinction mais toujours omniprésente. Homme en découverte de soi, transexuelle victimisée, ou simplement femme dans un pays patriarcal, se croisent et se frôlent, partagent une même douleur sans jamais la verbaliser. L’ostracisation est une règle taboue mais incontournable, qui s’inflige à chaque être marginalisé au détriment de son épanouissement. Saim Sadiq fait virevolter sa caméra entre chacun de ses protagonistes, leur offre des moments taiseux où seul le regard traduit la peine d’une psychée martyrisée. Par choix et non par contrainte technique, le cinéaste emploie le format 4/3 pour que les visages mélancoliques occupent presque la totalité de l’image, et pour qu’une tristesse muette s’impose à la vue de tous. Souvent filmés de dos, les héros de Joyland sont solitaires face à la folie collective, ils sont seuls contre des assemblées d’hommes qui les épient, les jugent et les condamnent. Être soi et s’accepter en tant que tel devient la marque d’un courage démesuré, une épreuve aussi bien morale que psychique, un calvaire nécessaire contre lequel s’invite insidieusement l’alternative du conformisme synonyme de malheur affectif. Peu nombreux sont les espaces de libre expression, précieux sont alors leurs apparitions. Le théâtre où se produit Biba n’est pas qu’un lieu de spectacle, il est une tribune indispensable pour la proclamation d’une identité différente sous le feu des projecteurs. L’art est un refuge du cœur, dont est dramatiquement privée Mumtaz, faisant d’elle le personnage le plus éprouvé du récit. Les numéros de danse, d’abord interrompus puis enfin accomplis dans leur entièreté, comme une jouissance, sont des poignées de secondes éparses où la fierté est défaite de ses chaînes, dans un univers bienveillant opposé à la défiance qui règne dans les rues et dans le métro. La loi du monde extérieur à contraint Biba à ériger une barrière de la sévérité entre elle et ses interlocuteurs, une frontière friable derrière laquelle point une fragilité délicate qui finit par se révéler à Haider, une carapace qui ne s’efface que sur scène ou dans le secret d’enlaçades au coeur de la nuit.

Le codes implicites d’une société austère opprime d’une même façon les parias du Pakistan. Si Biba en est l’exemple le plus concret, puisque son apparence physique traduit sa différence, un mal aveugle semblable frappe chacun des personnages principaux. La transexuelle est l’émanation la plus explicite de l’ambivalence d’un pays, particulièrement avancé sur le plan législatif puisqu’il est l’un des seul à reconnaître la transidentité, mais peuplé de nombreux citoyens féroces et discriminants face à ce mode de vie différent qui devrait naturellement être accepté de tous. Saim Sadiq qualifie sa nation de “bipolaire”, capable d’une inclusion de façade mais d’une exclusion quotidienne. Pourtant la transexualité à longtemps été admise au Pakistan. Avant la colonisation, les femmes nées dans un corps d’homme étaient associées à l’imagerie des fées et à la poésie, mais les tourments du XXème siècle ont perturbé ce statut, rendant précaire le tissu social. Biba fait ainsi sa première apparition dans Joyland les vêtements en sang à la suite d’une altercation obscurantiste, sa liberté légitime est vécue comme une insulte par ses concitoyens les plus idiots. La bravoure de l’acceptation de son identité féminine semble même décuplée, puisque la parole des femmes est malmenée dans le pays. Être un homme est synonyme de domination, pourtant Biba refuse de lutter contre sa nature profonde. Joyland fait alors évoluer de concert la détresse de la danseuse, et celle de Mumtaz, en leur faisant partager un large spectre de vexations communes. Toutes deux sont soumises à l’autorité d’hommes qui pensent être en droit de régenter leur corps et leur âme. La pression sociétale que subit Biba trouve une autre manifestation dans la dictature patriarcale qui encadre le foyer de Haider et de son épouse. L’exercice d’une profession est également perçu comme une libération par les deux héroïnes. Si pour Haider, son métier est une honte qu’il doit absolument cacher, la danse définit Biba et se revendique, tout comme l’emploi de Mumtaz lui procurait un rare espace de fierté et de bonheur, avant que cette émancipation ne lui soit volée par sa belle famille. Une même sublimation visuelle accompagne à ce titre la salle de spectacle et le salon de beauté où travaille l’épouse d’Haider au début du récit. Privés d’électricité, les deux lieux se retrouvent éclairés par une multitude de téléphones portables. La beauté esthétique est placée dans ces endroits d’affirmation de l’indépendance féminine.

En privant Mumtaz de ce havre de plénitude, Joyland la contraint à une condition de femme au foyer servile, qui n’a pour seul autre but que d’enfanter. Préalablement vue dans les rues de Lahore, elle est progressivement recluse entre les murs de la demeure familiale, comme prisonnière d’une mission qu’elle n’a pas choisie. La maternité est un devoir durement infligé, vécue comme une punition par la protagoniste, une condamnation à perpétuité au sein d’un ménage qu’elle sait sur le déclin. Si même dans la société occidentale, la natalité est souvent naïvement idéalisée, Saim Sadiq la désacralise, dénonçant une odieuse différence de perception entre l’émerveillement de la naissance d’un garçon et la déception de celle d’une fille. Dès le plus jeune âge, à la seconde même où elles viennent au monde, les futures femmes sont reléguées à la marge et sont presque de mauvais présages. Une route du malheur s’ouvre à elles, un chemin sur lequel semble implicitement s’engouffrer les filles du frère de Haider. Pourtant, les femmes forment indubitablement le socle d’un pays qui se construit sur leur dévotion. Les hommes peuvent se soustraire du foyer sans heurt, paraissant presque accessoires, tandis qu’à la suite d’une des rares scènes où Mumtaz et sa belle-soeur s’autorisent une sortie, l’équilibre de la maison s’effondre, incapable de fonctionner sans elles. La parenthèse enchantée se referme sur un drame, les opprimées sont culpabilisées d’avoir voulu aspirer au bonheur. La nature même de l’union entre Haider et sa femme est interrogée. Une forme de connivence les unit, mais elle n’est que de circonstances, faite d’arrangements et de concessions inéluctables pour entretenir l’illusion de ce mariage arrangé au sein duquel personne n’est réellement épanoui. Passion et raison écartèlent Haider. Biba et Mumtaz se partagent un même homme, incapable de faire un choix, oscillant entre ces deux pôles de la pensée. Face à son inconstance, les deux femmes réclament la liberté de leur corps sans cet élément perturbateur, dans la perspective d’un changement de sexe pour la danseuse, dans le refuge d’un plaisir onanique pour l’épouse délaissée.

Joyland est alors portrait d’une jeunesse qui aspire au bonheur et à la liberté, mais qui a hérité des dogmes d’une ancienne génération désormais en profond décalage avec les enjeux de notre époque. Figure tutélaire autoritaire et sans amour, le père de Haider louvoie dans l’ombre, réclame, incite et ordonne. Le joug d’un tyran égoiste s’abat sur la famille et la conduit à sa perte en imposant une vision rétrograde, émanation d’une ère dépassée par une société qui évolue. Saim Sadiq symbolise la fragilité de cette vieille garde pakistanaise en la représentant le plus souvent dans un fauteuil roulant, diminuée, mais il souligne aussi son emprise en condamnant Mumtaz et Haider à lui prodiguer des soins. Face à une voisine âgée qu’il convoite, le patriarche montre sa dépendance, toute illusion de virilité est balayée lorsque l’ancêtre ne peut plus contenir sa vessie avant de pouvoir accéder aux toilettes. Pourtant, le vieil homme n’est pas un antagoniste du récit. Sa position dominante est avant tout permise par l’extrême lâcheté de ses fils, parfaitement conscients de la sénilité de leur père, mais pourtant prompts à se plier à ses ordres, encourageant ainsi la perpétuation d’un cercle vicieux de la pensée opprimante pour les femmes. La jeune génération est coupable car partiellement complice. Haider devrait incarner une nouvelle image de l’homme pakistanais moderne, fier d’accepter sa fragilité, mais son caractère sensible s’efface face au diktats paternels. Dès l’entame du film, le protagoniste montre son conformisme en tentant de mettre à mort une chèvre sous les ordre de son père, alors qu’il en est émotionellement incapable, avant que Mumtaz ne se substitue à lui. L’histoire d’amour entre Biba et Haider a alors un parfum de transgression, leur idylle est la découverte d’un territoire inconnu, d’une sexualité différente réprimée pendant des années par un ensemble de codes moraux inadéquat et par une contrainte de l’âme.

Avant que la gravité ne rattrape l’intrigue du film, leur couple se construit dans la frivolité et dans l’évocation d’images romantiques héritées de l’Histoire du cinéma. Tous deux sur une vespa rouge, serrés l’un contre l’autre, Haider et Biba renvoient inévitablement au spectateur l’image des comédies italiennes mythiques, unissant les cœurs dans leur quête affective. L’amour est une évidence que l’homme ne peut plus ignorer, la danseuse a vampirisé ses sentiments, elle devient inévitable, jusqu’à envahir totalement son champs de vision lorsque Haider s’occupe de véhiculer une gigantesque photographie de Biba, incapable de voir la route devant lui. Dans un baiser fougueux, ils ne sont éclairés que par les stroboscopes d’une chambre discrète, seuls dans leur monde précaire. Néanmoins, à mesure qu’un couple se compose, un autre se déchire. Privé de son mariage, la seule chose qu’elle possédait réellement, Mumtaz sombre, désormais sans but autre que la servilité, tristement solitaire face au nouveau duo qui s’est formé. Le mari peut jouir d’une infidélité admise, excusée, mais la femme doit rester vertueuse selon des codes archaiques, sa liberté ne lui appartient pas. Joyland devient un plaidoyer pour briser les chaînes du cœur et pour dénoncer cette disparité. L’amour est un droit, non un devoir, et chacun des protagonistes est une manifestation d’un dilemme passionnel marginalisé. Trois destins se côtoient, trois tabous, trois histoires, trois trajectoires pour changer un pays.

Joyland ne cède pas à la facilité pour garder toute sa saveur. L’amour est une lutte acharnée et l’affirmation de soi un devoir, dans une fresque émouvante.

Joyland est disponible en Blu-ray et DVD chez Condor Films, avec en bonus :

- Un entretien avec Saim Sadiq

- Le court métrage Darling