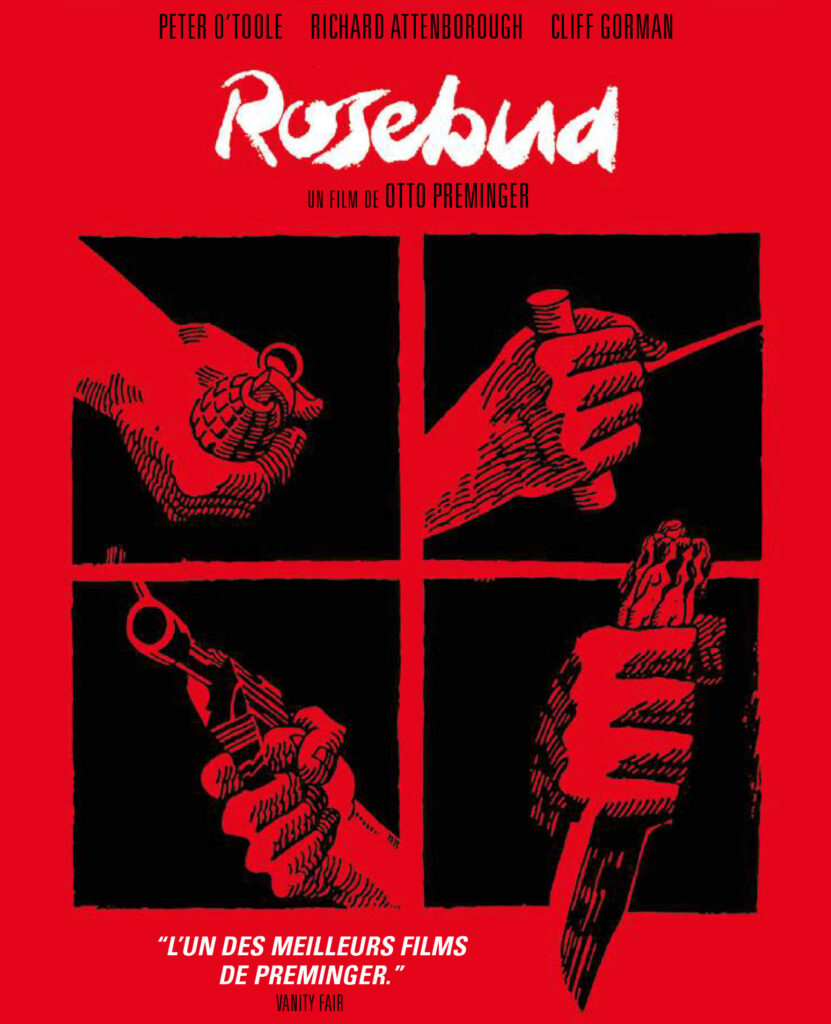

1975

Réalisé par: Otto Preminger

Avec: Peter O’Toole, Richard Attenborough, Isabelle Huppert

Film fourni par Rimini Éditions

Cinéaste emblématique du XXème siècle, Otto Preminger a marqué l’Histoire du septième art de son empreinte indélébile. Reconnu unanimement pour la qualité de ses plus grands films, de Laura à Autopsie d’un meurtre en passant par L’homme au bras d’or, le réalisateur n’est pas qu’un artiste accompli, il est aussi un pionnier de l’indépendance des metteurs en scène. À une époque où les tout puissants studios ont une emprise totale sur les films, reléguant les pairs d’Otto Preminger au simple rôle d’exécutant, cet homme au caractère bien trempé s’oppose à ce diktat, et multiplie les confrontations avec les dirigeants des grandes firmes du milieu pour rester maître de ses créations. En 1944, pour Laura, il endosse même la casquette de producteur pour la première fois sur un de ses longs métrages américains: une véritable nouveauté pour un réalisateur de l’âge d’or hollywoodien. Otto Preminger assure ce poste par la suite sur la plupart de ses films, bénéficiant ainsi d’un contrôle davantage affirmé, et ouvrant la voie à une nouvelle vision du cinéma. Son âme rebelle et frondeuse ne se satisfait pas uniquement de cette émancipation, et l’auteur est aussi pourfendeur d’injustice. En 1960, alors que le scénariste Dalton Trumbo, un des Hollywood Ten, est banni de tous les grands studios américains pour sa proximité supposée avec le parti communiste, Otto Preminger met fin à 13 ans d’une injuste sanction en lui confiant ouvertement le script de Exodus.

Toutefois, Otto Preminger n’est pas qu’un homme de cinéma, son histoire ne peut se raconter sans évoquer les démons qui sont les siens, et les blessures de son passé. Alors qu’il né en 1906 dans un territoire de l’empire austro-hongrois, il quitte une Europe à feu et à sang dans les années 1930, repéré par les décisionnaires américains pour ses talents d’artiste. De confession juive, Otto Preminger voit le vieux continent céder au fascisme depuis les USA, et cette cicatrice marque nombre de ses films. Sa vie privée est elle aussi atypique: un temps en couple avec l’actrice Gypsy Rose Lee, le cinéaste ignore pendant de longues années que leur union a donné naissance à un enfant, Erik Lee. À la recherche du temps perdu, Otto Preminger tente de nouer une relation avec son fils, et lui propose de travailler avec lui. Ainsi, en 1975, pour Rosebud, l’avant-dernier film du réalisateur, Erik Lee Preminger est propulsé au rang de scénariste. Un véritable cadeau empoisonné: bien qu’il deviendra par la suite un auteur reconnu, Erik Lee Preminger n’est pas prêt à endosser ce rôle, et le film souffre de quelques erreurs d’écriture et de rythme. Malgré tout, le talent d’Otto Preminger suffit à faire de Rosebud un long métrage intriguant, et une photographie pertinente de la politique internationale de l’époque.

Alors qu’elles sillonnent la Méditerranée à bord de leur luxueux yacht, 5 filles de riches industriels et politiques occidentaux sont enlevées, et détenues en otage par un groupuscule terroriste, Septembre Noir, affilié à l’Armée de libération de la Palestine. En échange de la libération des captives, les ravisseurs exigent de leurs parents qu’ils usent de leur influence pour diffuser une série de messages à la télévision, alertant l’opinion publique sur les tensions qui règnent en Israël. Dans un élan de désespoir, les 5 pères se tournent vers Larry Martin (Peter O’Toole), un agent britannique, pour tenter de retrouver la trace des otages, et les délivrer.

Durant les années 1970 de nombreux actes terroristes frappent l’Europe et le Moyen-Orient. Le vieux continent est en plein dans les “années de plomb”, et des groupuscules extrémistes, comme la Fraction armée rouge, sèment le chaos. Leur proximité avec l’Armée de libération de la Palestine s’affirme dans leurs prises de parole, alors que le sort des opprimés palestiniens est un enjeu des conflits internationaux. Les racines d’une lutte qui reste vive encore aujourd’hui sont esquissées dans Rosebud, qui capte les tourments de son temps pour offrir une représentation cohérente du paysage mondial. En 1975, les troubles qui secouent Israël sont connus de tous, et même si la majorité des gens condamnent fermement les attentats, les prises d’otages, et autres détournements d’avion, une forme d’empathie logique pour une population palestinienne en pleine souffrance naît, alors que les exactions désespérées sont devenues le quotidien des journaux télévisées. Ainsi, Rosebud n’entend pas condamner fermement le monde arabe qui se réveille, et comprend sa douleur dans une certaine mesure, tout comme il ne souhaite pas adouber ouvertement la réponse israélienne à la prise d’otage. Le parti du film est clair, la lutte contre le terrorisme est son moteur, mais une nuance certaine est marquée par Otto Preminger qui se refuse au manichéisme. Le cinéaste expose à plusieurs reprises la nécessité d’un dialogue pour sortir de la crise, loin du chaos des armes.

Mais plus que le conflit israelo-palestinien en lui même, dont le film ne traite finalement que peu, c’est de la réponse de l’Occident qu’il est question dans Rosebud. En offrant une nationalité différente à chacune des victimes, le film expose des réactions opposées à un drame qui met les puissants de chaque nation dos au mur. Le long métrage souhaite ainsi dénoncer une forme de laxisme allemand trop grossièrement esquissé: en 1975, la tragédie des Jeux Olympiques de Munich est dans toutes les têtes, et la responsabilité germanique est sujet à polémique. Lors de plusieurs dialogues, Rosebud fait écho à cette idée, que l’on est en droit de contester. De la même manière, même s’ils rechignent à la tâche, la France et l’Angleterre acceptent rapidement de diffuser les images des ravisseurs, pour le bien des captives, démontrant que la marge de manoeuvre des pays européens face au terrorisme est effroyablement maigre. Les USA sont quant à eux présentés sous une autre facette, qui n’en reste pas moins peu reluisante: d’abord dans un refus total de négociation, par loyauté envers Israël, les instances politiques finissent par botter en touche et renvoient les chaînes de télévision à leurs propres responsabilités, faisant fi du devoir de protection des ressortissants américains. Rosebud est clair: la réponse n’est pas dans les institutions.

Le personnage qu’incarne Peter O’Toole, seul véritable vecteur de vertu, n’est d’ailleurs inféodé à aucun pays. Bien que ses origines britanniques soient établis, il n’œuvre plus pour le gouvernement, et habite désormais la France, où il mène une vie de journaliste minable. Le protagoniste est un homme de l’ombre, un rejeté de l’Histoire qui évolue loin des projecteurs. Il n’a de loyauté envers personne, et c’est cette indépendance qui le rend justement apte à résoudre la situation. Ironiquement, c’est d’ailleurs parce qu’il a un temps travaillé au service l’Armée de libération de la Palestine qu’il est choisi pour la mission. Larry connaît les coulisses de la scène internationale, en saisit les tenants et aboutissants, mais son seul but reste la préservation de la vie humaine, loin des guerres d’influences. Rosebud ne l’héroïse pourtant pas outre mesure: il n’est pas spécialement musclé, n’est pas l’instigateur d’actes de bravoure émérites, et n’est même pas réellement sympathique. La résolution de l’intrigue n’est pas dans un bras de fer, contrairement à ce que laisse entendre l’affiche originale du film, mais dans un jeu de filature et d’échange de mallettes. Au risque de rendre sa narration parfois chaotique, Rosebud balotte Larry aux quatre coins du globe, dans une course permanente contre la montre.

Une opposition franche des générations émane également du récit. Alors que les 5 otages sont de toutes jeunes femmes, une différenciation marquée avec les mentalités de leurs aïeux est étalée dès les premières secondes. L’opulence obscène des aînés est installée à travers ce luxueux yacht, et bien que les futures captives en jouissent avec délice et frivolité, leurs consciences s’éveillent partiellement à la détresse des plus démunis. Cela reste malheureusement une partie trop restreinte du récit, mais l’une des otages est en couple avec un professeur d’université, ouvertement d’extrême-gauche. Les plus jeunes sont dans une contestation de l’ancien monde, un ordre établi injuste que les plus vieux personnages veulent protéger. Par ailleurs, jamais Rosebud n’affuble ses victimes d’un éventuel syndrome de Stockholm malvenu, mais il ne propulse pas non plus ses héroïnes dans une résistance ostensible. À plus d’un titre, elles se conforment aux ordres qui leurs sont intimés, sans réelle rébellion. Pas une seule scène de violence physique envers les jeunes femmes ne prend place à l’écran, la captivité est vécue dans un étrange calme.

Les ravisseurs n’ont en réalité aucun intérêt à les malmener, puisque davantage que la valeur des vies de leurs captives, c’est leur image qui compte. Les terroristes ont dérobé l’innocence de l’Occident, et en mettant littéralement à nu les otages dans leur première vidéo, ils renvoient les grandes puissances à leur fragilité. De plus, les revendications des malfrats ne concernent pas des mesures politiques, mais la simple volonté d’accéder à un porte voix médiatique qui leur permet de délivrer leur message. Le nerf de la guerre larvée qui s’instaure est le pouvoir de l’image dont les journalistes sont le principal vecteur. En filmant régulièrement des écrans de télévision, Otto Preminger confronte son public à cette réalité. Son film nous permet de percer les coulisses de l’enlèvement, mais la finalité de la lutte est dans les quelques secondes qui s’affirment à travers les postes. Alors qu’en 1975, ce genre de vidéos constellent l’actualité, Rosebud nous pousse à prendre du recul sur elles.

Malgré ses écueils scénaristiques, Rosebud offre quelques fulgurances et se pose en témoin d’une époque, qu’il croque avec une certaine acidité.

Rosebud est disponible en Blu-ray / DVD chez Rimini Éditions, dans une édition comprenant également:

- Interview d’Olivier Père, directeur de l’Unité Cinéma d’Arte France