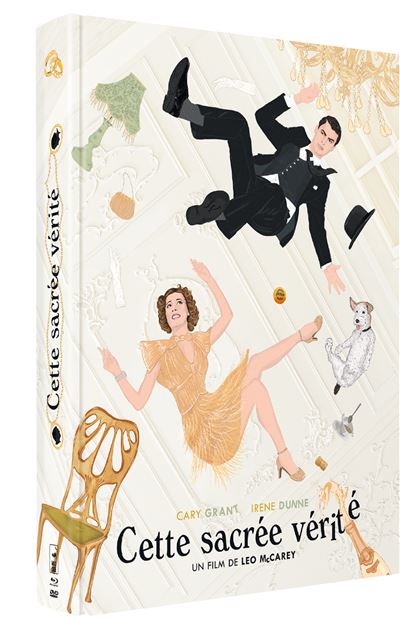

(The Awful Truth)

1937

Réalisé par : Leo McCarey

Avec : Cary Grant, Irene Dunne, Ralph Bellamy

Film fourni par Dark Star Presse pour Wild Side

Au firmament des légendes hollywoodiennes, l’étoile du cinéaste Leo McCarey brille d’un éclat malicieux. Fort de plus de quarante ans de carrière, de la frénésie burlesque des années 1920 à l’affirmation de sa propre conscience politique dans les années 1950 et 1960, le réalisateur a épousé toutes les évolutions techniques de son temps pour magnifier la comédie romantique dont il était spécialiste. Du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur, il a fait de sa sensibilité et de son sens comique un fil rouge des bouleversements du septième art. Nommé neuf fois aux Oscars et victorieux à quatre reprises, Leo McCarey est un nom emblématique du cinéma américain à une époque où l’industrie peine à reconnaître ses auteurs. Pourtant, la mémoire de son art n’est que peu entretenue. À l’ombre des longs métrages légendaires de Ernst Lubitsch, Frank Capra et Joseph L. Mankiewicz, les films de Leo McCarey n’ont que trop peu de fois les honneurs d’une restauration et d’une ressortie à la mesure de leur prestige. En proposant au public de redécouvrir Cette sacrée vérité dans un coffret collector en édition limitée, assortie des analyses érudites de la journaliste Charlotte Garson, Wild Side ressuscite judicieusement l’esprit mutin du metteur en scène et permet de replonger avec délice dans sa pépite à la fois douce et acide, pour laquelle il a remporté la statuette du meilleur réalisateur en 1937.

Science du rire

À l’orée des années 1920, à un âge où le cinéma tente de se forger une identité, Leo McCarey s’immisce dans les coulisses des plateaux de tournage pour laisser s’épanouir son âme d’artiste et gravit un à un les échelons qui le mènent vers la réalisation. Initialement passionné de musique, l’artiste trouve sur la pellicule un nouveau support à l’expression de son esprit enjoué et rieur Il fait notamment ses gammes auprès du génie Tod Browning, pour qui il accepte d’être script, un poste essentiel à l’élaboration d’un long métrage mais souvent considéré avec dédain. Avant de s’affirmer en chef d’orchestre, Leo McCarey se fait discret et apprend les ficelles de son futur métier. L’explosion du cinéma burlesque lui offre un tremplin vers la gloire et lui permet d’écrire les premières grandes lignes de sa légende. Sous l’œil protecteur du producteur Hal Roach, il met en scène ses premiers films et il parfait son sens inné pour la comédie potache et son tempo si particulier. À l’ère du muet, Leo McCarey réunit Stan Laurel et Oliver Hardy devant sa caméra et consolide ainsi l’aura du populaire couple de clowns dont il était très proche. Dans l’ombre des deux géants du rire, le cinéaste manifeste une forte prédisposition pour les partitions qui se jouent à deux et qui marqueront l’essentiel de sa filmographie. Après une collaboration notable avec les Marx Brothers en 1933, pour La soupe au canard, l’un de ses premiers films parlants porteur d’un regard social nouveau pour l’artiste, Leo McCarey bascule progressivement vers le registre de la comédie sentimentale et tente lentement de croquer les déboires amoureux de ses contemporains.

Sorti en 1937, Cette sacrée vérité occupe ainsi une place charnière dans le périple artistique de son réalisateur. Héritier de l’âme désinvolte du burlesque, Leo McCarey livre une comédie déjantée, au rythme savamment orchestré, à la répartie cinglante et aux gags efficaces, mais il montre également les prémices d’une patte mélodramatique plus mélancolique qu’il n’y paraît et qui accompagnera la suite de son odyssée cinématographique. Le long métrage semble presque matriciel et pose les bases émotionnelles de son émouvant Elle et lui, qui sortira un an plus tard et qui obsédera si profondément Leo McCarey qu’il en signera lui-même le remake dix-huit ans plus tard, après l’émergence du cinéma en couleur. L’auteur se transforme en spécialiste du couple et trouve en Cary Grant et Irene Dunne les interprètes parfaits. Selon les mots du réalisateur, son acteur principal voué à devenir son comédien fétiche lui permet de créer une distanciation essentielle avec le récit, grâce à son flegme légendaire, tandis qu’Irene Dunne, une autre de ses proches collaboratrices, s’impose comme un astre fascinant, envoûtant et ensorcelant de charme. Leo McCarey tentera même de les réunir dans Mon épouse favorite, en 1940, mais un accident le contraint à abandonner la réalisation du film et à la confier à Garson Kanin. Cette sacrée vérité apparaît donc comme le produit de trois sensibilités artistiques différentes, unies par le rire et par une approche espiègle du sentiment amoureux.

Au cœur de l’ intrigue de cette comédie de remariage se déchirent les époux Warriner. Tous deux convaincus de l’infidélité de leur conjoint, Jerry (Cary Grant) et Lucy (Irene Dunne) divorcent, mais la décision de justice qui officialise leur séparation n’est effective qu’après une période incompressible de quatre-vingt-dix jours. S’engage alors un invraisemblable jeu de séduction retrouvée entre les deux protagonistes, qui considèrent chacun avec défiance le renouveau sentimental de leur ancien partenaire et qui redécouvrent lentement l’amour qui les unissait. Face à la possibilité d’une scission définitive, les Warriner ravivent la flamme de leur passion, de quiproquo en quiproquo.

Couple de son temps

Observateur de son époque au regard délicieusement acidulé, Leo McCarey croque la petite bourgeoisie new-yorkaise et ses travers au fil d’une caricature emplie d’une douce folie. Sous le vernis de l’apparat qui se craquèle à force d’éclats de rire sincères, l’extrême fragilité sentimentale de ses personnages en quête d’amour se révèle. Aveuglé par le consumérisme, à l’instar de Lucy qui évoque les grands magasins de Manhattan dans la salle de tribunal, ou plus ignoblement séduit par l’infidélité, comme Jerry, le couple idéal des mégalopoles de la côte ouest américaine tombe le masque des convenances pour laisser percevoir son visage perfide. L’humour devient un habile instrument de satire qui ne cesse de confronter les héros de Cette sacrée vérité à la perte des vertus du cœur. Pour inviter à la réflexion, le long métrage grave son message dans la mémoire du spectateur en faisant du rire une arme et en désacralisant les institutions. Si le mariage est farouchement mis à mal, la justice se montre également chancelante et esclave des lubies des plaignants. Chargé de délivrer un verdict équitable, le magistrat qui siège au centre de l’image au début de la séquence se retrouve progressivement mis à la marge de l’écran, cédant tout l’espace à Jerry et Lucy qui font étalage de leur griefs absurdes. Le divorce en semblerait presque un prolongement naturel de leur union. Le tribunal se fait cour de récréation pour deux enfants adultes qui se querellent les miettes de leur foyer. Réclamer la garde de Mr. Smith, le chien du couple, vire à la farce rigolarde, alors que chacun des époux s’échine à appeler l’animal, tel deux bambins naïfs. Néanmoins, Cette sacrée vérité joue ici d’un double message dont la véritable mesure n’est prise qu’au terme du film. La bête est presque un fils allégorique pour les Warriner et sa garde sera d’ailleurs ironiquement partagée. En se le disputant, les âmes en peine revendiquent la propriété de l’unique bien commun qui les rassemblait, la seule chose réellement positive issue de leur mariage. Le long métrage prend d’ailleurs un malin plaisir à faire de Mr. Smith un personnage parfois actif dans le récit, joueur, malicieux et particulièrement intelligent, peut-être même davantage que ses maîtres. Il est le spectateur taiseux des caprices dévergondés d’hommes et de femmes qui lui semblent dévoués à une surenchère de bravades pour ne pas se confronter à leurs sentiments. Face à la peur des derniers instants, il est le dernier trait d’union entre deux amoureux qui feignent la fierté.

Parfaitement divisé en deux actes distincts, issus des origines théâtrales du film, Cette sacrée vérité fait de la moitié de son intrigue un axe de symétrie scénaristique, avant lequel la candeur maladive d’un rural qui courtise Lucy est mise en exergue, et au-delà duquel la vacuité de la jet-set new-yorkaise est critiquée avec une même intensité. En s’emparant de toutes les couches du puzzle social américain, et en faisant toujours de ses héros les premiers coupables de leur malheur, Cette sacrée vérité dénonce une bêtise humaine généralisée et un cadre sociétal qui conduit au désarroi. Dignitaires de la haute société de la ville qui ne dort jamais, Lucy et Jerry n’en sont pas moins attirés par des évocations du sud profond des États-Unis, à travers une femme de moeurs légères que courtise le protagoniste, ou sous l’hilarante imitation qu’en fait son épouse pour jeter le discrédit sur son ancien mari auprès d’une de ses nouvelles conquêtes. Les Warriner sont l’incarnation d’un pays au double visage, des citadins conscients d’un esprit rustique propre à leur nation, mais malgré tout prisonnier des règles sociales propres à tous les américains, et qui les mènent vers leur déchéance. Le fonctionnement profond du monde moderne invite à la détresse affective et toutes les évocations du futur sont marquées par une solitude émotionnelle implicite. Dans une séquence pleine d’humour, l’avocat des époux s’écharpe avec sa femme, alors qu’il vante les mérites du mariage. Plus subtilement, la grande tante de Lucy ou son père sont tous deux des personnages âgés, mais terriblement seuls. Pour s’exonérer de la fatalité, les amoureux doivent sortir du cadre sociétal usuel, devenir des marginaux, se détester pour enfin se réunir dans la folie d’un instant rebelle. Après la cohue et le désamour, Lucy et Jerry ne sont jamais aussi complices que lorsque la police les interpelle et qu’ils deviennent des hors-la-loi de pacotille. Mariés avant d’être amoureux, séparés avant de s’éprendre, ils se sont extraits des dogmes de la rigueur pour tracer une voie annexe, sur un chemin de traverse. Seule l’acceptation de leurs délires peut les contenter et les réunir. Cette sacrée vérité se fait ainsi descendant du New York – Miami de Frank Capra, tout aussi truculent, et prédécesseur du Chaînes conjugales de Joseph L. Mankiewicz, certes plus dramatique. Le film de Leo McCarey s’inscrit dans un corpus de films d’une même époque, corrosifs envers les modèles amoureux pré-établis et dictés par les conventions.

Fantasme implicite

Pour signifier la perte des nobles idéaux amoureux, mis à mal par l’essor d’un monde moderne froid et sans affect, Cette sacrée vérité s’amuse sans discontinuer de sa temporalité pour livrer une romance à rebours, de la séparation à la réunion. Le domicile conjugal est le siège du mensonge initial et de la duplicité, ce qui a été bâti a été perverti, et seul le renoncement peut garantir un nouveau bonheur et une vérité affective promise par le titre du film. La division exacerbe le manque et agit comme une prise de conscience salutaire pour des héros qui portent en eux l’amour véritable, sans réussir à le percevoir dans l’introduction du film. Avec une touche de douce fantaisie de l’ordinaire, la réunion très attendue entre Jerry et Lucy prend place dans le domicile du père de la jeune femme, entre les murs qui avaient acceuilli les premiers bourgeons de leur histoire. Le passé et le futur se confondent, le temps se fragmente, la magie de l’instant se répète. Perpétuellement, Leo McCarey rappelle au spectateur l’épée de Damoclès qui pèse sur son récit, ces quatre-vingt-dix jours de sursis avant l’officialisation du divorce, qui transforment Cette sacrée vérité en course contre la montre ludique pour le triomphe des sentiments. À l’écran, la menace plane tandis que l’aiguille d’un ascenseur qui fait défiler les étages évoque invariablement le cadran d’une horloge dont la trotteuse remonte le temps, avant de l’accélérer. Répété en conclusion du récit, le motif de l’horloge devient cette fois onirique, alors que ses coucous prennent l’apparence des deux protagonistes, esclaves des minutes qui s’égrènent, enchaînés au train fou de leur amour qui s’élance contre la fatalité du futur pour ressusciter les souvenirs. L’urgence est partout, jusque dans le plus anodin des gags, lorsque Lucy oublie un toast dans le grille-pain et que le triste résultat de sa perte de conscience des moments qui s’écoulent laisse percevoir sa fumée obscure.

Néanmoins, le chemin vers le bonheur ne peut pas être une simple réitération du passé. La “sacrée vérité” est nue, défaite de ses déguisements. Jerry évoque furtivement l’univers des contes de fées en rapprochant Lucy de Blanche-Neige, mais son monologue est un mensonge, trahi par ses doigts croisés derrière son dos. Il n’est pas le prince charmant de son épouse, il ne rentre pas dans les habits de son homme fantasmé, au sens littéral comme au figuré, et sa femme n’est pas l’incarnation de l’épouse naïve et manipulable qu’il croit un temps être son idéal. À l’inverse, et à contre-courant des mentalités étriquées des années 1930, elle est une femme forte et sûre d’elle, dépositaire de son destin, décisionnaire du divorce mais aussi de la réconciliation finale lorsque depuis son lit, elle conscent à ce que Jerry, en pyjama loin de ses costumes de ville, la rejoigne dans la couche. Le couple est invité à s’apprécier mutuellement pour ce qu’il est, et non pas à nourrir les mirages absconds du partenaire rêvé. L’intensité émotionnelle se mesure ainsi davantage en actes qu’en paroles. Les déclarations d’amour sont toujours prononcées loin des oreilles de l’époux, et face à face, les Warriner n’ont que leur impertinence et leur caractère adorablement lunaire pour prouver leurs sentiments. La folie euphorisante se fait élan du cœur impatient. Derrière le rire, la sincérité. Cette sacrée vérité manipule à ce titre la grammaire du Vaudeville en affichant son incessant lot de portes qui claquent et d’amants de circonstance cachés dans les placards. Toutefois, le long métrage détourne ces éléments incontournables du genre pour leur conférer une signification nouvelle. La porte d’une pièce est avant tout outil esthétique de séparation des protagonistes, lorsqu’au centre de l’écran elle les divise, ou symbole de leur inévitable réconciliation, lorsqu’un loquet refuse de maintenir un battant clos et précipite ainsi le dialogue nécessaire.

Parade nuptiale

Face à la perversion du mensonge qui s’empare du langage durant la majeure partie de Cette sacrée vérité, le chant devient un élan de sincérité nécessaire. Leo McCarey, à qui on attribue plus de cent compositions musicales personnelles, renoue avec son premier amour. Fil rouge de sa filmographie, le quatrième art occupe ici une place discrète mais essentielle. D’abord perçu comme un mensonge, alors que le public imagine que Lucy est infidèle et ment en prétextant prendre des cours, la chanson et la voix de la jeune femme désarçonnent le spectateur en éclatant de toute sa splendeur, confirmant par sa magnificence les récits improbables de ses escapades. De plus, ses envolées lyriques se confondent avec l’expression brute de ses sentiments, lorsque son tour de chant se termine par un rire incontrôlable, adressé à Jerry, déboussolé comme le public par sa somptuosité. D’un timbre fort, la femme ébranle l’homme qui n’a pas su croire. À ceux qui sont incapables de communier avec la musique, Cette sacrée vérité réserve un triste sort. Un prétendant de Lucy qui chante terriblement faux est en définitive condamné au célibat, alors qu’une courtisane de Jerry qui trahit l’art en faisant de la chanson un numéro affriolant étrangement précurseur de l’envolée de robe de Marilyn Monroe dans Sept ans de réflexion, est elle aussi éconduite. Parachevant la symbolique, les époux Warriner sont réunis dans le chahut d’un autoradio devenu incontrôlable. La musique berce les amoureux, mais répudie les flirts futiles. Cependant, elle ne peut se substituer pleinement à la pulsion primaire des corps transis, impatients et colériques. Derechef, Leo McCarey convoque son passé et puise dans son passé de boxeur semi-professionnel pour faire de la souffrance charnelle un élément récurrent de son film. Une fois les coups du verbe assénés, les protagonistes assènent l’uppercut physique, toujours avec une forme de malice impertinente. Jerry se régale de voir Lucy souffrir sur la piste de danse, affronte un valet de chambre dans un inconcevable combat de ju-jitsu ponctué d’une réplique savoureuse, et se transforme en pugiliste face au professeur de chant de son épouse. Les Warriner semblent presque être deux pôles de la pensée de leur créateur, deux émanations de ses obsessions.

La bestialité toute innocente de certaines de ces séquences accentue l’animalité insufflée par le cinéaste dans Cette sacrée vérité. Lucy et Jerry s’aiment d’un amour primaire et sauvage, sans parvenir à se le dire, par peur inconsciente de se montrer vulnérables. Pourtant, autour d’eux, les rares incarnations de la sagesse sont réalistes quant à la nature inébranlable de leur attirance. Doyenne du long métrage, la tante de Lucy semble parfois être une étrange divinatrice qui prédit les futurs rebondissements inévitables du périple affectif chaotique, et le public rendu actif par le réalisateur n’est jamais réellement dupe de l’issue du film. La destination est connue, seul le tortueux chemin vers le salut reste indécelable et maintient la tension humoristique d’un film qui confine à la surenchère délicieuse d’excentricités rocambolesques. La sacrée vérité est au-delà du verbe, elle est faite d’actions insensées et se prouve par l’humour dévergondé. Jerry et Lucy ne sont pas Mr. Smith, le chien domestiqué qu’ils se disputent, ils sont bien trop impétueux pour cela, mais il ne sont pas non plus le chat imperturbable qui obstrue l’ouverture de la porte qui sépare leur deux chambres à coucher et qui est voué à être chassé. Mi-sauvages, mi-apprivoisés, ils sont animés par une force inaliénable qui les rappelle invariablement l’un à l’autre.

Délicieuse comédie romantique à l’excentricité communicative, Cette sacrée vérité est un vibrant témoignage du talent d’amuseur et de poète de Leo McCarey, enfin redécouvert en Blu-ray et DVD.

Cette sacrée vérité est disponible en DVD et Blu-ray chez Wild Side, en édition collector limitée, avec en bonus :

- Leo McCarey ou le timing parfait, la « McCarey’s Touch » à travers sa filmographie par Charlotte Garson, rédactrice en chef adjointe des Cahiers du Cinéma (22 min)

- Qui gardera le chien ? L’analyse du film par Charlotte Garson (32 min)

- Un livret inédit écrit par Frédéric Albert Lévy