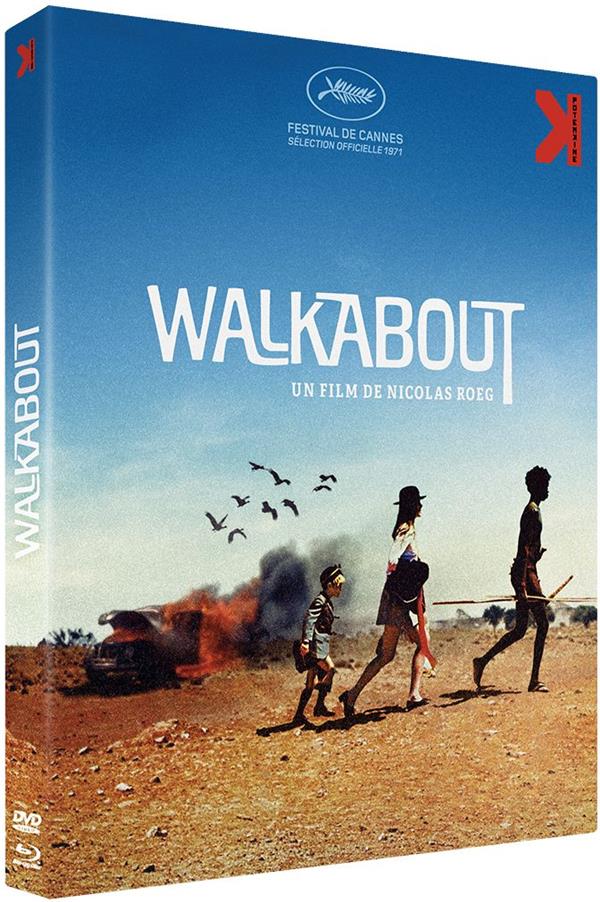

1972

Réalisé par: Nicolas Roeg

Avec: Jenny Agutter, Luc Roeg, David Gulpilil

Film fourni par Potemkine

Comment deux populations distinctes peuvent-elles habiter un seul et même pays, et pourtant presque tout ignorer l’une de l’autre ? Si l’Australie n’est pas le seul exemple possible, la frontière entre les aborigènes et les australiens à la peau blanche s’affirme comme opaque et infranchissable. En 1972, ce clivage est encore plus prépondérant qu’aujourd’hui: loin des villes en pleine ébullition, dans le bush, vivent des tribus coupées de toute modernité. Un rituel bien particulier propre aux aborigènes sert à la même époque de moteur à Walkabout, le film de Nicolas Roeg. Le Walkabout, justement, est une épreuve initiatique que les jeunes hommes accomplissent à l’âge de 13 ans. Quittant les leurs pour quelques jours, ils gagnent les étendues désertiques australiennes, dans lesquelles ils doivent survivre avant de pouvoir regagner leur communauté et y être considérés comme des adultes.

Mais que se passerait-il si des enfants blancs des villes y étaient confrontés ? Comment subsisteraient-ils dans ces conditions ? C’est toute la question que nous pose Walkabout, avant d’étendre son propos à des thèmes plus large, comme la cohabitation des deux populations qui forme une Australie divisée. Une fille adolescente (Jenny Agutter) et son tout jeune frère (Luc Roeg, le propre fils du réalisateur) sont propulsés dans ce contexte, après que leur père, pris d’une folie meurtrière, se soit donné la mort en plein désert. Livrés à eux mêmes, les deux personnages principaux du film arpentent les landes désolées tant bien que mal, avant d’être rejoints par un aborigène en plein Walkabout. Ensemble ils appréhendent une nature sauvage, mais regorgeant de beautés cachés, et cohabitent l’espace de quelques jours. Walkabout est par ailleurs un film largement improvisé sur le tournage: le scénario de Edward Bond ne compte que 14 pages.

En guise d’ouverture, Nicolas Roeg tient tout d’abord à montrer explicitement les dérives de la modernité qui frappent l’Australie de son temps. Dans un montage saccadé, le spectateur éprouve un environnement électrique, fait de béton et de goudron. La sphère sonore est elle aussi parasitée par des émissions de radio et des bruits agressifs volontairement désagréables. Le père de famille se noie dans cet environnement, se retrouve seul face à un arbre mort au milieu des immeubles. Nicolas Roeg anticipe son geste funeste: la civilisation s’est coupée de la nature et a perdu ses repaires.

C’est à la suite de cette mise en bouche acide que peut s’épanouir le film. D’un bout à l’autre du long métrage , le Walkabout en question est celui de la jeune fille et du garçon, volontairement laissés anonyme. Leur apprentissage de la survie se transforme en métaphore sur le passage à l’âge adulte, mais loin des essais occidentaux sur le sujet. Si on y retrouve des thèmes communs, comme la découverte du corps, le ton se veut volontairement plus grave, et les leçons tirées plus essentielles que d’ordinaire. Alors que leurs vies sont en jeu, deux êtres se découvrent.

La nature se met au diapason du périple philosophique. Nicolas Roeg en fait même l’artifice premier de sa mise en scène. Les scénettes de vie entre les trois protagonistes sont ponctuées par de somptueux visuels des paysages australiens, et la présence d’animaux sauvages alimente également l’esprit de Walkabout. Un retour à l’essentiel progressif: c’est d’abord des paysages rocailleux qui s’affichent, avant que la végétation ne pointe son nez, accompagnée de l’humain symbolisé par le jeune aborigène. Par la suite l’apparition d’un logis met un point final à cette évolution du cadre.

De façon surprenante, toujours de manière impromptue, des séquences mettant en scènes des australiens à la peau blanche venus s’aventurer dans le bush pour diverses raisons interpellent. Ici des scientifiques venus installer des ballons météorologiques, là l’exploitant d’un commerce de souvenirs… Nicolas Roeg utilise ce geste de réalisation pour mettre en lumière le malheur des aborigènes, progressivement privés de leur mode de vie. Le vendeur n’hésite pas par exemple à exploiter la main-d’œuvre fournie par les autochtones, voire même à se rendre coupable d’attouchements. La menace est réelle.

Pourtant Walkabout est dans une recherche d’union entre les peuples. Nicolas Roeg montre bien une certaine défiance entre les trois protagonistes principaux, mais vite balayée par une forme d’amitié qui se noue. Certes les circonstances jouent, mais le cinéaste place une certaine forme de confiance dans la jeune génération. Le clivage est le résultat de l’éducation, la haine n’est pas innée.

Cependant, au sortir de la séance, le fatalisme prime. La mort est un élément essentiel du long métrage, et la récurrence de carcasses d’animaux appuie cet aspect morbide. Nicolas Roeg pose le constat froid d’un système qui ne fonctionne pas, et comme un symbole, au bout du périple intervient la rupture. Pourtant nos trois héros ont vécu ensemble, se sont aimés, l’espace de quelques jours. Le malaise n’est pas insurmontable, mais tout doit changer pour que l’harmonie règne.

Dans un rite initiatique unique et sublime formellement, Walkabout invite à une réflexion universelle sur l’opposition entre nature et modernité, à travers le périples de trois êtres en recherche d’eux même.

Walkabout est édité par Potemkine dans une édition comprenant:

– Le film en version restauré

– « Gulpilil : One Red Blood » : documentaire de Darlene Johnson sur l’acteur aborigène David Gulpilil

– Entretien avec Jenny Agutter

– Entretien avec André Iteanu, ethnologue (CNRS, EPHE, Centre Asie du Sud-Est) spécialiste de l’Océanie et ses sociétés organisées autour d’un système rituel

– Bande-annonce