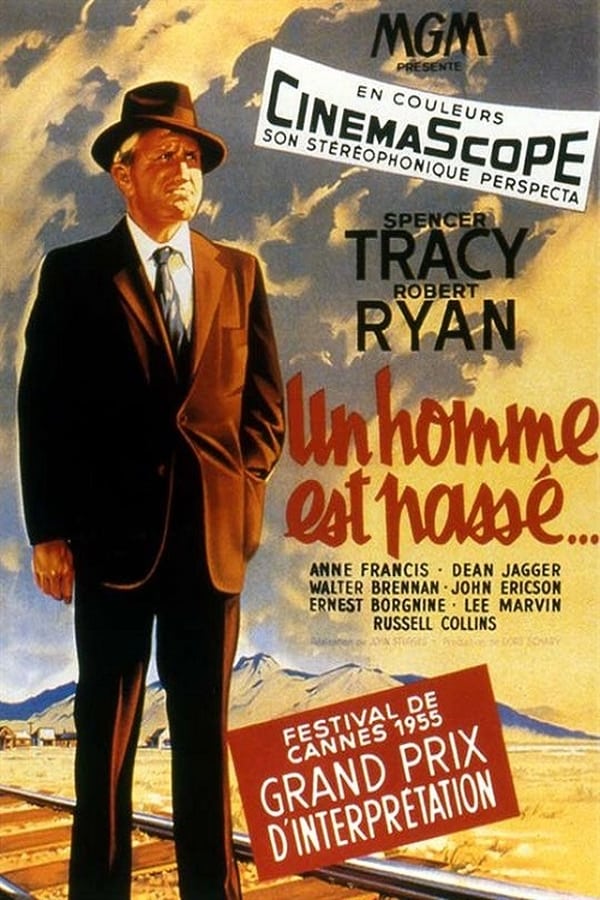

(Bad Day at Black Rock)

1955

Réalisé par: John Sturges

Avec: Spencer Tracy, Robert Ryan, Anne Francis

Film vu par nos propres moyens

Rien ne saurait effacer les douleurs engendrées par les conflits armés, mais l’art peut parfois prendre des airs de thérapie entre les peuples. En 1955, alors que seulement 10 ans nous séparent de la fin de la Seconde Guerre mondiale et que le Japon vit encore sous occupation américaine (comme nous l’évoquions dans notre article sur La Maison de bambou), le cinéaste John Sturges épouse cette noble idée dans son long métrage Un homme est passé. Loin de s’ériger en patriote écervelé, le réalisateur entend dénoncer les tabous des heures sombres du XXème siècle, sans gants ni faux semblants. À une époque où une forme de réécriture de l’Histoire a le vent en poupe aux USA, et où les héros typiques doivent leur allégeance à la bannière étoilée, son film choisit lui le camp du réalisme dont il deviendra l’un des plus fiers représentants. Les exemples ne sont pas légion, mais l’honnêteté intellectuelle trouve parfois la reconnaissance qui lui est dûe: non seulement Un homme est passé est l’un de ses films dont John Sturges était le plus fier, mais il réussit également l’impossible pari d’être à la fois l’un des plus vus à la Maison Blanche et dans le même temps récompensé par le gouvernement japonais pour sa “dignité hors du commun”. Les grands rendez-vous portent souvent une marque de courage en eux.

Son scénario a pourtant tout pour diviser alors que la nation se reconstruit. Perdue au milieu du désert américain, la ville de Black Rock vit isolée du reste de la civilisation, jusqu’au jour où l’énigmatique John J. Mccreedy (Spencer Tracy) y fait halte. Son arrêt est loin d’être hasardeux: l’homme est à la recherche d’un habitant d’origine nippone, censé résider aux alentours. Toutefois, à la simple évocation de sa quête, le personnage principal se retrouve confronté à la défiance de tout le village, alors que le spectateur cerne rapidement qu’un crime de haine a pris place à Black Rock.

En installant le cadre de son récit dans une ville coupée de tout, Un homme est passé propose son décor comme le petit théâtre miniature de l’Amérique rurale. La chaleur harassante fait l’effet d’un cocote minute, un élément narratif qui permet d’exacerber la moindre des réactions tout en restant juste et de souligner la fureur des hommes tout aussi incandescente tandis que le film reste le témoin des mentalités rétrogrades, loin des villes et de leur ébulition, pourtant déjà parfois intolérantes. Impossible pour autant de devenir manichéen, John Sturges refuse de mettre tous ses protagonistes dans le même panier de la haine, mais il suffit de l’emprise de quelques-uns, et notamment du plus fortuné d’entre eux, pour commander l’opinion publique. À plus forte raison, Black Rock rassemble toutes les institutions sous leur forme la plus simple: le petit bureau du shérif local, le poste de communication de l’employé du téléphone, un hôtel typique… L’imaginaire collectif des USA est convoqué pour en synthétiser les maux.

Autant d’éléments qui en appellent à une autre image, celle de la conquête de l’Ouest. Perpétuellement, Un homme est passé semble être à la confluence de deux genres, alors sur la fin de leur âge d’or: le western et le film noir. Deux styles cinématographiques qui ont bien souvent proposé le héros américain comme modèle de vertue, mais qui sont ici contrastés. Il est aisé de voir chez Spencer Tracy des réminiscences de Humphrey Bogart dans Le Faucon maltais, apparaissant cependant vieillissant, et qui plus est handicapé, alors que son bras droit à été rendu infirme à la guerre. Dans le même ordre d’idée, l’antagoniste principal du film, Robert Ryan, et peut être encore plus ses patibulaires acolytes, en appelle à l’imagerie des pistoleros, mais n’ont absolument rien de garant de la moralité, bien au contraire. Les gloires se meurent dans le long métrage, sont en bout de course, et métaphoriquement, le train qui s’affiche dans les premières secondes du film n’est pas à vapeur, mais beaucoup plus moderne. Même dans sa structure narrative, et son jeu temporel, Un homme est passé cite Le train sifflera trois fois.

Pourtant, c’est le spectre omniprésent de la Seconde Guerre mondiale qui est l’élément historique le plus prégnant sur le récit. Subrepticement, le long métrage en évoque certains démons, à l’instar des camps d’internement américains ciblant les ressortissants asiatiques, mais plus explicitement, il étale le désarroi de ceux qui sont restés loin du conflit, une détresse qui s’est muée en haine aveugle. Un homme est passé ne trouve d’excuse à personne, et assurément pas aux instigateurs d’un racisme ouvert, mais il avance leur crime comme la résultante d’une inaptitude au combat, qui a fini par se transformer en intolérance aveugle aux pires répercussions. Peut importe la cible de leur patriotisme idiot, pour peu que les origines de leurs victimes soit celles d’un ennemi fantasmé. Il suffit de peu de choses, d’à peine quelques verres et de l’inaction de la majorité pour que l’horreur d’un racisme larvé éclate avec dégoût au grand jour.

La convoitise la plus basse est également au cœur du film, et une des sources de ce mal endémique. Une tirade cinglante, sortie tout droit de la bouche du fossoyeur du village, met en avant la bêtise des hommes, venus creuser la terre pour y trouver de l’or, plutôt que de la cultiver. La convoitise et la jalousie gangrènent les êtres, et c’est également elle qui les pousse à de macabres extrémités, comme un défouloir sinistre. Le pouvoir de posséder l’emporte sur la fraternité, alors même que Un homme est passé esquisse un trait d’union entre japonais et américains dans sa résolution. Trop tard, le mal est fait, rien ne peut l’effacer, et presque rien ne saurait arrêter l’escalade de la violence.

Une seule solution semble véritablement viable, née de l’union des plus démunis face à ceux qui les gouvernent. Mccreedy, l’estropié, est d’abord seul, puis se joint à lui une femme, puis un vieillard, et enfin un jeune, jusqu’à ce qu’il s’agglomère autour de lui des être soucieux de bouleverser l’ordre établi, et d’affirmer leur propre identité. Face à la haine raciale déversée contre une minorité, la réponse est collective et en appelle à la prise de conscience de tous les opprimés. La force est dans le rassemblement, elle est collective, plurielle. Spencer Tracy est une étincelle qui met le feu à la mèche de la révolte qui ne demandait qu’à éclater au grand jour.

John Sturges le souligne par un élément essentiel à la compréhension de son œuvre: sa direction d’acteur. Mccreedy est initialement solitaire, face à un ballet d’hommes qui s’oppose à lui, presque mis en scène à la façon d’une comédie musicale lorsqu’ils pointent leur nez à l’arrivée du train. Puis progressivement, leur nombre diminue, les partisans de la colère sont peu à peu convaincus du bon sens du héros et se joignent à lui, visuellement. Spencer Tracy n’est plus isolé, il est accompagné, aidé, épaulé, et la parole se libère, pour mettre à jour le mal sous-jacent.

Petite pépite de tolérance, Un homme est passé réussit le pari de dénoncer autant qu’il rassemble, à travers le parcours d’un homme qui a osé dire non à un statu quo morbide.

Un homme est passé n’est plus édité pour le moment, espérons que cela change bientôt.