2007

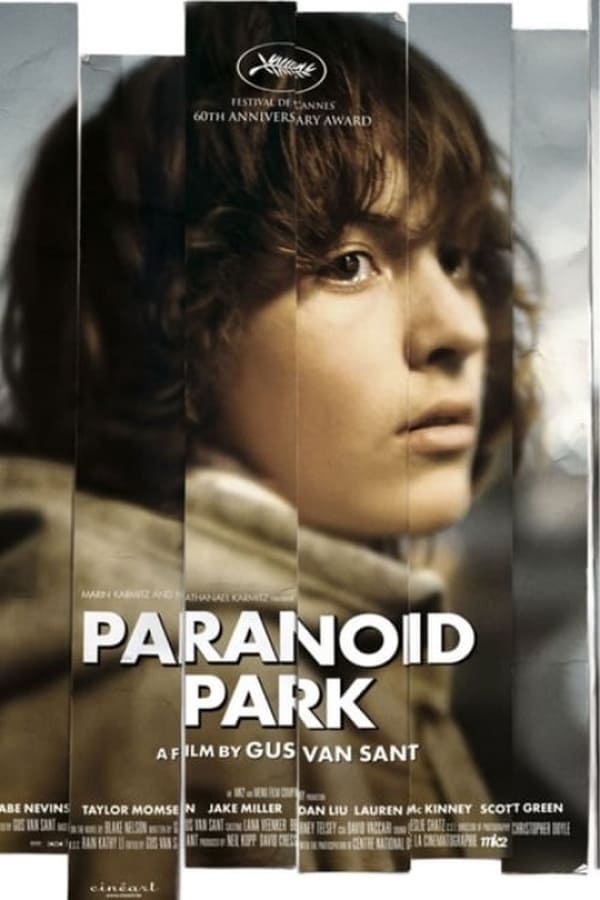

Réalisé par : Gus Van Sant

Avec : Gabe Nevins, Daniel Liu, Jake Miller

Film fourni par Carlotta Films

Deux ans après avoir conclu sa bouleversante Trilogie de la mort avec Last Days, le cinéaste Gus Van Sant quitte l’évocation filmique de tragiques faits divers réels pour renouer avec la fiction pure. En 2007, un nouveau chapitre s’ouvre pour l’auteur au terme d’un triptyque qui constitue une pierre angulaire de sa carrière. Néanmoins, le réalisateur n’a rien perdu de ses obsessions profondes. Depuis ses tout débuts, la plupart de ses longs métrages pose un regard aiguisé sur les tourments de l’adolescence et sur le passage conflictuel à l’âge adulte. Parfois bienveillant avec ses personnages, au point de leur offrir une résolution heureuse comme dans Will Hunting, parfois profondément désabusé face à leur sort, comme dans l’éprouvant Elephant, le metteur en scène tente de saisir les multiples facettes d’une époque charnière de la vie. Ses œuvres forment un puzzle de nuances, entre espoirs et désillusions. Paranoid Park s’inscrit ainsi pleinement dans la continuité artistique de la mosaïque de jeunes protagonistes troublés que dépeint presque toujours le cinéaste. Alex (Gabe Nevins), le héros du long métrage, est un cousin idéologique lointain de ses prédécesseurs, une nouvelle touche dans une gigantesque toile de la jeunesse américaine en perdition. En adaptant un roman de Blake Nelson, le réalisateur trouve même dans le récit une résonance particulière avec l’univers dans lequel il évolue au quotidien. L’intrigue de l’ouvrage prend place à Portland, la ville où vit Gus Van Sant, et ses personnages sont des évocations des adolescents de la côte est des États-Unis que le réalisateur côtoie régulièrement. Transcrire avec authenticité un monde que l’artiste connaît intimement ponctue d’ailleurs chaque étape de l’élaboration de Paranoid Park. Ainsi, le casting du film accueille en grande partie des jeunes acteurs débutants de l’Oregon. Les visages qui s’affichent à l’écran sont ceux de relatifs inconnus, semblables à ceux qui émaillent les rues de la cité du nord-ouest américain.

Pour les mettre en lumière, Gus Van Sant s’adjoint toutefois les services d’un directeur de la photographie mythique, probablement l’un des plus talentueux de sa génération, en la personne de l’excentrique Christopher Doyle. Expérimentateur de génie, le technicien a notamment connu la gloire au gré de ses collaborations esthétiquement splendides avec le réalisateur Wong Kar-Wai. Le travail méticuleux de Christopher Doyle n’est toutefois pas une découverte pour le réalisateur de Paranoid Park. Dès 1998, les deux hommes s’étaient attelés ensemble à la conception d’un projet particulièrement atypique, un remake fidèle au plan près du Psychose d’Alfred Hitchcock. Si leur première collaboration confinait donc à l’exercice de style hautement codifié, cette nouvelle œuvre commune leur offre un terrain de liberté inédit. La manipulation des cadres, des formats et du grain de l’image exalte la narration du film et prolonge visuellement ce qui se tisse au plus profond de ce récit tourmenté d’un jeune américain basculant de l’innocence juvénile à une culpabilité étouffante.

Passionné de skateboard, Alex rythme son existence au fil de ses errances avec ses amis, dans les rues de Portland. Lycéen légèrement dilettante, il s’évade d’un cadre familial complexe marqué par l’absence d’un père en quittant le plus souvent possible sa maison. Lorsque son meilleur ami Jared (Jake Miller) l’incite à s’aventurer dans Paranoid Park, lieu de réunion des adeptes des sports de glisse mais aussi des parias en tout genre, Alex découvre un nouveau refuge. Sur place, il fait cependant une rencontre qui fait basculer son quotidien dans l’horreur. Au cours d’une nuit tragique, l’adolescent suit un sans abris dans une excursion illégale près des voies ferrées environnantes et ensemble ils se heurtent à un vigile. Le protagoniste du film frappe le vieil homme de sa planche, provoquant accidentellement sa mort. Dès lors, Alex s’emmure dans le secret de son acte funeste et cède à une culpabilité oppressante qui provoque l’effritement progressif de son âme. Incapable de retrouver la paix mais également déterminé à taire la vérité, le jeune américain sombre dans la solitude la plus profonde.

Si le roman de Blake Nelson est linéaire dans son déroulé, le long métrage brise la temporalité pour proposer une déchronologie absolue, en accord avec la psyché contrariée du protagoniste. Paranoid Park ne suit pas une trame claire mais navigue dans la tempête des souvenirs d’Alex selon l’ordre dans lequel ils reviennent au héros. Le long métrage devient un dédale où le spectateur s’accroche à un fil d’Ariane précaire qui le mène constamment vers une plus grande détresse morale, dans une plongée aux enfers spirituelle aussi lente qu’inévitable. L’étau de la culpabilité se resserre sur le personnage principal, comme le nœud coulant d’un pendu condamné pour ses crimes. En éparpillant les souvenirs, Paranoid Park renforce l’identification du public à Alex. Si jeune et déjà meurtrier, l’adolescent confesse ne pas pouvoir faire sens des événements qui se sont produits et que seul un voyage introspectif des faits les plus légers aux plus éprouvants peut lui permettre de naviguer dans les méandres de sa psyché désormais en ruine. Dans les premiers temps du récit, la voix en off du protagoniste est un guide, mais progressivement, Alex semble devenir esclave du train inarrêtable de ses pensés, donnant au long métrage des allures de chute incessante vers une fatalité à laquelle il est impossible de se soustraire. Le fait divers tragique au centre du film cède sa place à la perception intime du jeune garçon sur son propre destin, entre scènes d’apparence anodines et évocations froides du meurtre. La mémoire du personnage principal étant un kaléidoscope volontairement désordonné de sentiments contraires et d’instincts parfois primaires, Gus Van Sant et Christopher Doyle distordent l’esthétique de leur image pour illustrer le chaos propre à Paranoid Park. Le directeur de la photographie qualifie ainsi l’œuvre de “voyage en territoire instable”. La distance entre la caméra et les acteurs ne cesse jamais de varier au sein d’une même scène pour signifier l’intensité d’une adhésion suggérée, les formats de pellicules employées se heurtent pour donner une teinte différente à chaque souvenir, le grain de l’image varie régulièrement pour exprimer la fragilité d’une psyché évanescente. Le refuge émotionnel d’une ligne visuelle claire et d’un montage classique est volontairement refusé au spectateur.

Paranoid Park n’est dès lors plus un simple puzzle à assembler, mais une perdition sensorielle totale dans le labyrinthe de la culpabilité. Seul capitaine d’un navire en pleine tempête, Gus Van Sant fait de la répétition de certaines séquences un instrument de narration pour confronter son public à ses convictions profondes, contrariées par les nouveaux éléments du récit désormais à sa disposition. Une première fois sous la douche, Alex n’apparaît au public que fatigué après une soirée de débauche, avant que la scène ne ressurgisse à l’écran quelques minutes plus tard, sous un angle légèrement différent, cette fois pour imager un héros qui tente de se laver du poids de son acte sanglant enfin avoué. Suivant une même logique, mais ici sans variation du cadre, le coup de fil désespéré du héros à son père au soir du meurtre trouve une résonnance différente avant et après la confession du crime au public. Dans sa première exposition, la scène ne semble être que la manifestation d’une détresse affective, avant que sa réitération ne devienne une tentative éperdue de trouver un échappatoire impossible à la culpabilité.

Percevoir le crime d’Alex simplement comme le sinistre déclencheur du récit empêche toutefois de parfaitement saisir la complexité de Paranoid Park. À l’évidence, le film n’a rien d’un thriller tant il en refuse ostensiblement le langage cinématographique usuel. Gus Van Sant semble plus soucieux de faire du meurtre un effroyable rituel de passage de l’adolescence à l’âge adulte, délimitant ainsi un instant traumatique clair où le jeune garçon devient un homme. Le protagoniste a entrevu un futur possible sous les traits de sa victime, une des rares personnes d’âge mûr montrée à l’écran, et face à la vision d’un destin probable, il s’est rebellé dans un dernier élan de pulsion juvénile. Suivant cette idée, faire du skateboard, symbole des années insouciantes du personnage principal, l’arme létale, devient significatif de la fronde menée par le long métrage. Pourtant, l’acte sanglant d’Alex le condamne à ne plus jamais pouvoir être enfant. Ses angoisses ont désormais pris une dimension autre, loin de la candeur préalable. En même temps que la victime agonise dans un visuel explicite, l’innocence du protagoniste s’évanouit pour toujours, le plongeant dans une nouvelle ère désenchantée de son existence. Paranoid Park se distingue ainsi ouvertement de la Trilogie de la mort. La violence frappait auparavant les adolescents, ils en sont ici les pourvoyeurs. Les années d’insouciance sont révolues, laissant place à l’âge de la contrition et de la paranoïa évoquée dans le titre du long métrage. Pour le spectateur qui se donne la peine de reconstituer chronologiquement le fil de l’intrigue, l’approche esthétique de Gus Van Sant marque habilement cette fracture entre le paradis perdu de la jeunesse et l’effroi d’un avenir précaire. Dans les séquences précédant le meurtre, les plans du cinéaste sont langoureux, les mouvements de caméra voluptueux, et la récurrence des ralentis offre une sensation de plénitude, notamment symbolisée par l’envol de skateurs vers les cieux, dans une lente procession. Suite au crime, le film dépossède Alex de la sérénité fragile qui était la sienne et métaphorisée par le sport de glisse. Le soir tragique, le protagoniste roule vers Paranoid Park, mais en revient à pied, jetant sa planche dans une rivière. S’il tente par moment de renouer avec sa passion, il est sans cesse montré face à l’échec d’une figure ratée, ou dans l’abandon lascif de son hobby, comme s’il avait perdu son identité. Le péché ultime a perverti son âme. Selon une phrase prononcée par Jared et répétée deux fois dans le film, “Personne n’est prêt pour Paranoid Park”, ni Alex, ni le spectateur.

Les rares fois où le héros du récit est à nouveau entouré de skateurs, une oppressante solitude émane du long métrage, installant un malaise volontaire parfaitement maîtrisé. Dans les couloirs du lycée, Jared roule vers la salle où les attend un policier, tandis qu’Alex n’est même plus en possession de sa planche. Ses amis étaient sa famille de substitution, une véritable communauté selon le terme employé dans le film. Le héros est devenu un marginal parmi les marginaux, il ne peut plus faire corps avec ceux qui étaient son seul refuge affectif, désormais conscient de la réalité éprouvante du futur. Lorsque l’officier fait passer des photographies de la victime entre les adolescents, tous rigolent, comme si la violence n’était qu’un concept abstrait. Alex s’effondre quant à lui face à la conséquence concrète de ses propres actes, jusqu’à vomir dans les toilettes de son établissement scolaire dans un bref plan qui cite ouvertement Elephant. Passé et présent s’affrontent à nouveau dans la perception que le protagoniste a de Paranoid Park. Le skate-park a un temps été son idéal, un lieu créé de toutes pièces par des gens qui lui ressemblent et qui ont une existence aussi complexe que la sienne, avant de devenir son enfer personnel. Alex pense qu’une douleur de vivre commune unie les adeptes de sport de glisse, lui apportant le réconfort absent de sa famille, pourtant, au moment de commettre l’irréparable, il est accompagné d’un de ses pairs qui fuit et le laisse seul face à sa victime. Le meurtre l’a propulsé dans une nouvelle époque de sa vie où il doit désormais faire face à des difficultés nouvelles, privé de ce qui faisait son identité adolescente. Au cours d’une scène où Alex boit un café avec son amie proche Macy (Lauren McKinney), le personnage principal est presque absent de la conversation. Son interlocutrice ne cesse d’évoquer la vie lycéenne, et le héros de Paranoid Park lui répond constamment que les problèmes qui l’assaillent sont bien plus larges et importants, sans jamais illustrer sa pensée clairement. Alex ne le comprend pas encore parfaitement, mais il évolue désormais dans une nouvelle sphère de turpitudes, plus étouffantes. Dans le sang et la colère, l’enfant est devenu adulte, malgré lui, loin des figures parentales presque toujours absentes dans le long métrage.

Les évocations d’une autorité émanant du monde adulte restent à ce titre le plus souvent abstraites. Seul l’officier de police occupe une place prépondérante, mais sa présence conceptualise davantage une justice à laquelle Alex veut se soustraire qu’une peine qu’il estime légitime. Paranoid Park possède la particularité de faire du criminel son propre juge et bourreau. Le protagoniste ne reconnaît aucune punition plus juste que celle qu’il s’inflige lui-même. Il regrette clairement son geste macabre, mais seules sa contrition et sa repentance, dans le secret de la vérité, ont valeur à ses yeux. Le film se métamorphose alors en dilemme de l’âme, proche du Crime et châtiment de Fiodor DostoÏevski que Gus Van Sant cite explicitement à l’écran. Vertu et faute morale d’Alex s’affrontent dans le tourbillon de ses pensées, et la terrible bataille spirituelle est avant tout illustrée par la bande sonore du long métrage. La musique extradiégétique souligne les derniers reliquats d’une sérénité perdue, aussi bien que l’effroyable poids de la transgression qui s’installe dans l’âme du héros. Ainsi, un même morceau s’initie sur des airs classiques angéliques avant de basculer subrepticement sur des accords barbares évoquant un sinistre manège. La psyché d’Alex est torturée et hurle littéralement dans de brèves séquences où un cri lointain en off s’entend, accentuant le malaise qui s’empare du spectateur. La lutte entre le corps et l’esprit se verbalise également dans les secondes qui suivent le meurtre, alors que les pensées du personnage principal se bousculent si chaotiquement qu’elle se superposent, jusqu’à ce que les évocations de son instinct primaire prennent le pas sur une réflexion plus poussée. Face à un équilibre impossible à retrouver, Alex entreprend implicitement d’être l’artisan de sa propre punition, et notamment de son malheur. Si la déliquescence de ses relations humaines alimente l’axe d’interprétation légitime que l’adolescent a quitté le monde de l’enfance, elle métaphorise aussi l’obscure volonté d’un individu convaincu que le bonheur ne lui est plus permis. Amour et amitié se meurent sous les coups de sa révolte incendiaire mais taiseuse. Jusqu’alors petit ami d’une cheerleader courtisée de son lycée, Alex entreprend de mettre un terme à cette relation, incapable de renouer avec l’innocence qui était la sienne et persuadé qu’il ne mérite plus cette idylle. Une fois encore, Paranoid Park utilise le meurtre au centre du récit en guise d’axe de symétrie clair. Avant le drame, Alex est fuyant mais dans l’intimité de son couple, il se laisse aller à rigoler malicieusement dans l’extase d’un moment complice avec sa partenaire. Une fois le crime passé, même l’union des corps est dépourvue de toute sensualité, faisant du personnage principal un être spirituellement absent de son propre destin, avant une rupture annoncée dès le début du long métrage. Plusieurs fois, Gus Van Sant semble vouloir mettre sur un plan de complicité plus exacerbé les liens qui unissent Jared et Alex. Si le héros du film à une vraie âme sœur, elle est davantage incarnée par cet ami, inscrivant ainsi le binôme dans la longue continuité des couples masculins chers au cinéaste. Des moments de partage profonds les rassemblent, souvent filmés avec une douceur esthétique qui tranche avec la froideur du long métrage. Pourtant, Alex se coupe aussi de ce pilier de sa construction personnelle. Il ne mérite plus Jared, il doit se repentir seul de ses fautes et s’interdit l’épanouissement. Jusqu’alors souvent rassemblé dans le même cadre, le flagellant et son interlocuteur ne figurent désormais plus sur le même plan. Alex est allé à Paranoid Park en solitaire, il en paye le prix affectif.

Si le protagoniste est sans cesse écartelé entre ce qu’il désire et ce qu’il s’interdit, Paranoid Park, à l’inverse de la trilogie de la mort, lui offre une porte de sortie face à ses tourments. Dès le début du film, bien que la force du geste ne soit comprise qu’à la toute fin du long métrage, Alex est montré couchant sur le papier ses pensées et le fil des événements tragiques. La confession écrite de son meurtre, même si elle est destinée à n’être jamais lue par quiconque d’autre, devient un acte thérapeutique, l’unique levier à sa disposition pour extérioriser son mal-être profond. La culpabilité est un poids dont seule la parole peut libérer. Pour démontrer la nécessité de ce geste, Gus Van Sant laisse entendre la voix en off de son héros, qui se livre oralement plus rapidement qu’il n’écrit. Le fardeau longuement porté se libère, par ailleurs proche d’une nature bienveillante absente du film le reste du temps. Si le long métrage est une épreuve de solitude constante, le chemin de la rédemption s’arpente toutefois à deux. Le protagoniste est accompagné par Macy, celle qui l’incite à se livrer sous forme de lettre. Jamais il ne lui laissera lire son récit, préférant confier son destin aux flammes d’un feu, dans une séquence où une musique douce laisse supposer que sa confession lui a permis de retrouver une forme de plénitude. Le sentiment est conforté pour ceux qui sont familier du cinéma de Gus Van Sant, dans lequel les feux de camp sont presque toujours synonyme de paix et de sincérité, comme dans My Own Private Idaho et Gerry. Même dans le secret, Macy n’en reste pas moins plus proche idéologiquement d’Alex que les autres personnages du film, et Paranoid Park illustre la fonction de guérisseuse de la jeune fille en faisant d’elle un moyen pour l’adolescent de renouer avec le skateboard si symbolique. Sur son vélo, Macy pédale et traine derrière elle le héros qui retrouve ainsi l’extase du bonheur enfantin qu’il avait perdu. Si l’ancienne petite amie d’Alex suscitait une forme de désir chez une partie des personnages lycéens, cette proche du héros est significativement opposée à cet idéal passé. Les cheveux teint, un air légèrement gothique qui la rend marginale, elle représente une alternative pour Alex, un chemin de traverse nécessaire pour s’extirper d’une existence qui ne lui correspond plus. D’une façon plus malicieuse et anecdotique, Paranoid Park approuve davantage la nécessité de la confession du protagoniste en donnant à Christopher Doyle un minuscule rôle dans le film. Plusieurs fois, le directeur de la photographie apparaît au côté d’Alex s’affairant à écrire, comme si l’équipe du long métrage adoubait la démarche d’un œil bienveillant.

Peu de cinéastes théorisent aussi subtilement que Gus Van Sant les affres de l’âge adolescent. Dans une nouvelle démonstration de force, Paranoid Park marie merveille esthétique et densité scénaristique pour offrir le portrait désenchanté d’une génération en perdition. Immanquable.

Paranoid Park est disponible en Blu-ray chez Carlotta Films, avec en bonus :

- Préface de Luc Lagier

- Dans le labyrinthe : Retour sur la filmographie de Gus Van Sant et décryptage de son film Paranoid Park par Luc Lagier, créateur de Blow Up, le web-magazine d’Arte.

- Making Paranoid Park : Sur le tournage du film à Portland en compagnie de Gus Van Sant, de son équipe technique et des jeunes acteurs non professionnels.

- Bande annonce originale