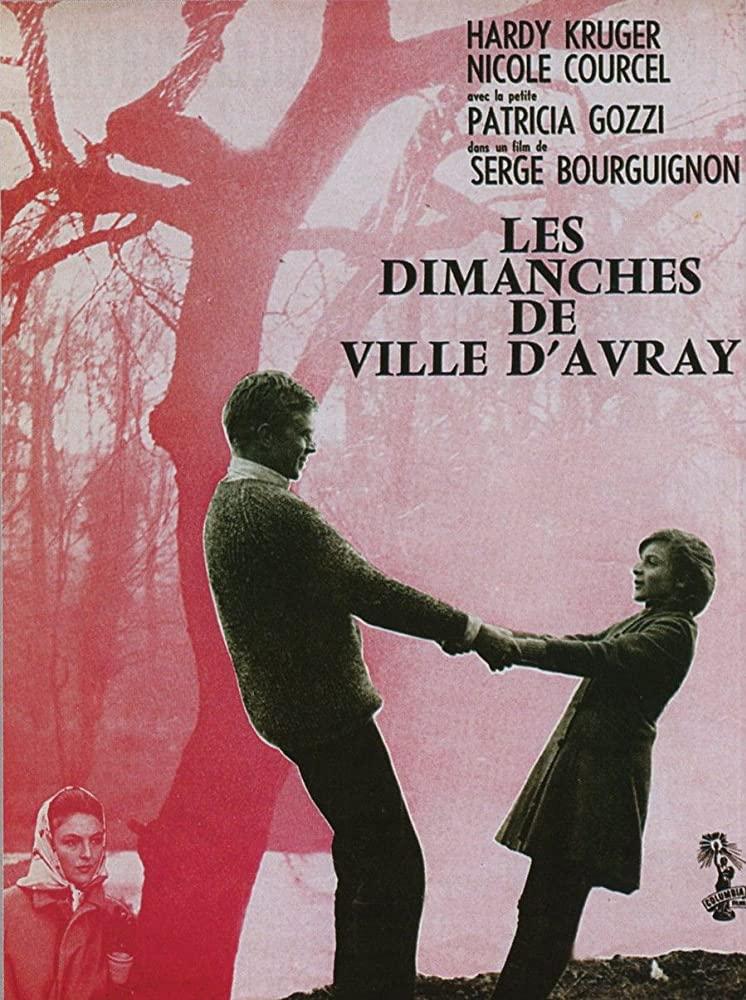

1962

réalisé par: Serge Bourguignon

avec: Hardy Krüger, Nicole Courcel, Patricia Gozzi

On voyage dans le temps: France, 1962, la “nouvelle vague”, comme on la nomme, change les codes du cinéma et impose un style bien de chez nous. Pourtant, au milieu de tous ces futurs grands cinéastes il existe un type, Serge Bourguignon, qui refuse catégoriquement d’être réduit à la simple appartenance d’un groupe, quel qu’il soit. Un esprit d’indépendance et un style plus classique, un peu à contre courant pour l’époque. Cette année là, il va sortir “Les dimanches de Ville d’Avray” et pan! Oscar du meilleur film en langue étrangère. Un long-métrage étrangement tombé dans l’oubli depuis et rarement cité. Et si on s’attardait un peu dessus?

L’histoire est plutôt simple: après le crash de son avion pendant le conflit indochinois et la mort d’une jeune autochtone dans ce funeste accident, Pierre (Hardy Krüger, excellent d’ailleurs) perd la mémoire. De retour en France, il vit avec Madeleine (Nicole Courcel), follement éprise de lui. Pierre passe ses journées à errer sans but, pris régulièrement par des vertiges abominables. Un soir, alors qu’il attend à la gare le retour de sa concubine, il aperçoit une petite fille (Patricia Gozzi) accompagnée de son père et constate que ce dernier va lâchement l’abandonner dans une école catholique. Dès lors, Pierre va se faire passer pour le paternel de la petite Françoise, passant ces fameux dimanches en sa compagnie et nouant une relation secrète forte et hors-norme qui va rapidement faire jaser.

Concrètement, on est dans un véritable film philosophique, une réflexion autour de l’enfance, l’amour filial, mais aussi dans une espèce d’ambivalence étrange. La relation entre Pierre et Françoise est franchement ambiguë. Alors rassurez-vous, on ne parle pas d’actes affreux et condamnables par la loi, mais l’amour qui se tisse entre les deux personnages est différent, voire un peu malsain. On ne pensait pas être vieux jeu et voilà qu’on le devient.

En fait, il faut comprendre que Pierre n’est pas vraiment un père de substitution mais plutôt une espèce de grand enfant, du fait de son amnésie. Rapidement, on assimile même qu’il soigne le mal-être de Françoise autant qu’elle soigne les névroses du soldat. Le syndrome post-traumatique c’est d’ailleurs un sujet franchement avant-gardiste pour l’époque. Leurs balades dans le parc de Ville d’Avray sont presque comparables à celles de deux enfants. Mais de l’extérieur, cette relation est tellement étrange qu’elle va être remarquée et mal interprétée. Et c’est là qu’on a un problème avec le film: bien qu’en tant que spectateur on soit davantage plongé dans l’intimité des héros, on ne partage pas moins l’opinion des habitants de la ville de région parisienne. Il y a un vrai malaise dans ce long-métrage: on sent que Serge Bourguignon essaye de nous faire admettre une relation un temps positive alors que même nous qui sommes dans la confidence de leurs échanges, on sent le danger immédiat de cet attachement.

« T’as perdu au cache-cache. »

Concrètement, Pierre est barjot et il met en danger la sécurité de la petite Françoise. Déjà émotionnellement: en s’affirmant comme père adoptif, il conforte l’enfant dans un mensonge, mais en plus quand la gamine commence à lui confier son amour et que Pierrot ne contrebalance pas vraiment, on fronce un peu les sourcils, quitte à avoir l’air de vieux cons. Encore une fois, on ne parle pas d’actes répréhensibles pénalement, mais c’est plutôt malaisant.

D’ailleurs, cette relation totalement platonique, Madeleine la (très soumise) fiancée de Pierre la découvre en secret et a d’abord du mal a l’assimiler, elle aussi. Mais elle finit tout de même par la comprendre, un peu comme le spectateur moyen. Mais c’est là une facilité de scénario. Amener une tierce personne à admettre ce que le film délimite mal, c’est de la triche! Serge Bourguignon force la compréhension. D’ailleurs, ça n’est pas le seul raccourci du film: cette enfant abandonnée d’une manière aussi expéditive c’est là aussi imposer lourdement la compassion, et dès l’entame. Phénomène qui intervient également sous une autre forme à la fin: “Les dimanches de Ville d’Avray” appuie trop le côté larmoyant.

Probablement, si on essaye de pas être trop couillon, il faut y voir une espèce d’oeuvre qui ne vaut que par son symbole: l’enfant nourrit l’adulte et inversement. N’en reste pas moins cette sensation curieuse et désagréable que le film est troublant pris au premier degré. On ne sait pas vraiment si c’est nous qui sommes débiles mais on a eu l’impression perpétuelle que le film démontrait assez mal son idée. À moins que l’intention de Serge Bourguignon fut de nous faire percevoir ce danger et qu’on soit passé à travers, le long-métrage nous semble bien bancal et cette notion de péril est amenée bien trop tard. La détresse des deux protagonistes principaux n’excuse pas la déviance de leurs rapports.

On ne lui ôtera quand même pas son talent technique, qui insuffle quelques belles propositions visuelles et oniriques. À chaque rencontre, les deux héros du film jettent un caillou dans l’eau et l’onde qui se dessine les encercle: “Nous sommes dans notre monde” affirme l’enfant et c’est plutôt joli poétiquement. Des idées pareilles, il y en a plusieurs: un rideau de fer qui s’abat par exemple et dont une minuscule ouverture laisse apparaître Pierre, en restituant comme cela son enfermement mental, c’est bien trouvé aussi. Pas de quoi rehausser un scénario plutôt pompeux mais tout de même.

Car un autre aspect du film qui nous a troublé, c’est son côté un peu prétentieux. En voulant tourner à la grande philosophie, “Les dimanches de Ville d’Avray” en finit par adopter les codes les plus barbants. Des longs échanges trop écrits par exemple, ou des réflexions trop réfléchies alors qu’on est dans l’urgence de la situation. C’est lourdingue et malhabile.

Deux abandonnés, deux parias, deux exclus de la société qui sont le meilleur remède l’un pour l’autre, admettons. Mais le démontrer d’une façon aussi étrange, voire pour certains malsaine, en faisant fit de l’ambiguïté au départ, on est dubitatif. Probablement a t-on mal assimilé l’œuvre, ça peut arriver, mais en voyant les grosses ficelles émotionnelles, on est resté un peu de marbre. Reste une identité de réalisation relativement indémontable.