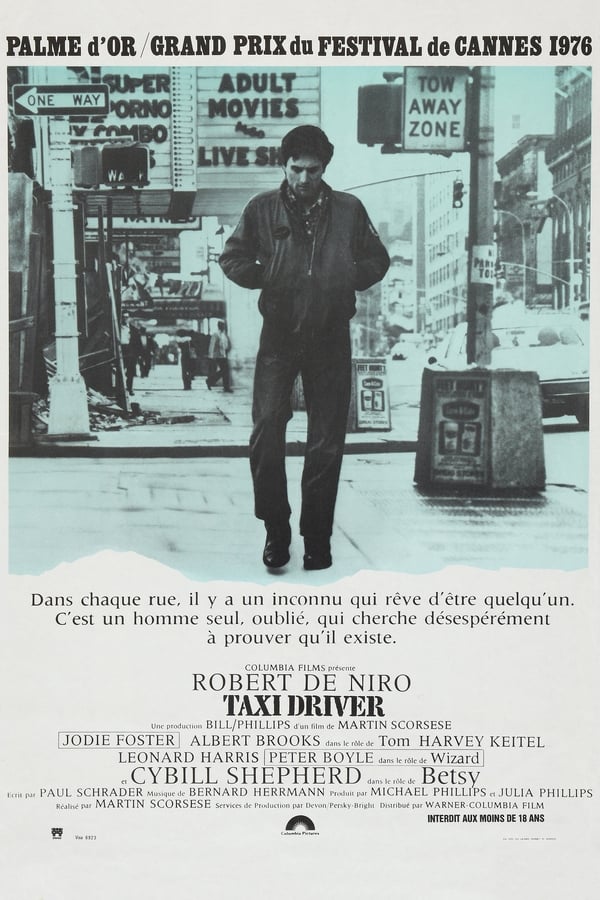

1976

Réalisé par: Martin Scorsese

Avec: Robert De Niro, Cybill Shepherd, Jodie Foster

28 mai 1976. Cannes. Tennessee Williams et son jury consacrent un jeune metteur en scène de 34 ans, Martin Scorsese, et son cinquième long-métrage, Taxi Driver. On ne le sait pas alors, mais le film s’imposera, au fil des décennies, comme une des œuvres majeures de son temps, un porte-étendard du cinéma des années 70 et du Nouvel Hollywood, un des films les plus scrutés et étudiés de l’histoire du cinéma. Comment alors, 45 ans plus tard, parler de Taxi Driver ? Comment explorer un chef-d’œuvre creusé sous toutes ses coutures ? A l’occasion de ce mois Paul Schrader sur Les Réfracteurs évoquons donc ce film charnière de la carrière du michiganais.

De l’aveu même de son réalisateur, Taxi Driver est davantage un film de Paul Schrader que de Martin Scorsese. Dans un écrit (semi)-autobiographique, Travis Bickle est cette métaphore, cette forme d’exutoire d’un Schrader en proie à une période sombre, où les errances nocturnes et morbides du personnage et de son auteur se mêlent sans distinction. Car le regard cynique de Taxi Driver est avant tout celui de son scénariste : vivant dans sa voiture, largué par sa copine, Schrader développe son obstination morbide pour les armes à feu et les cinémas pornographiques, et fait de cette écriture hebdomadaire une thérapie cathartique, dans un New York où le taux de criminalité est à l’époque l’un des plus élevés du monde. Traçant le sillon des thématiques qui jalonneront sa filmographie, Taxi Driver n’explore pas le Mal, mais bien son mal, celui qui nous ronge de l’intérieur, celui qui nous fait plonger dans les abysses du péché, dans notre quête parfois impossible de rédemption. Le film ne déroge pas à la règle schradienne : d’un pessimisme ambiant, le film n’offre pas l’espoir dans la chute de Travis, tant la rage qui l’anime semble être un élément non pas sociétal mais bien existentiel. Son racisme et sa misogynie, encore plus apparents de nos jours, le rendent profondément abject, tout comme son appétence physiologique pour la violence, en font une forme de portrait de l’homme à maudire, celui que la société souhaite rejeter. Ne vivant que par le désir d’un monde et d’une femme qu’il ne peut avoir, Travis ne va cesser d’exprimer sa colère contre ceux en-dessous, comme symbole de son impuissance sur le cours de son existence. Dans cette plongée dépressive qui rappelle la tourmente d’Antoine Roquentin (La Nausée ayant été une des inspirations de Schrader sur cette œuvre), Travis est comme Paul : des hommes à la mécanique brisée dans un monde qui leur est inadapté, plongeant à corps et âmes perdus dans un chemin de croix autocentré, le tout pour des conclusions trop hâtives et des changements inadaptés.

Et si l’on évoque l’œuvre de Jean-Paul Sartre, il est difficile de ne pas faire une forme de parallèle entre Travis Bickle et Meursault, le personnage principal de L’Etranger, deux variations du héros camusien. Dans le livre comme dans le film, les deux protagonistes sont en marge de leur propre existence, dans l’œil d’un cyclone de violence qu’ils voient de manière apathique. Sont-ils acteurs ou spectateurs de leur destin ? L’absurdité de la trajectoire de Meursault (L’étranger constitue justement le premier pilier du cycle de l’absurde de Camus) questionne la condition même de l’homme et de sa vérité, où lui-même se soustrait à la compréhension des autres, questionnant sur le besoin ou le rejet des codes collectifs. 34 ans et un Atlantique plus tard, Schrader prend le pli de l’ultra-violence sous toutes ses coutures pour interroger notre condition sociétale. Différents prismes pour un même champ réflectif ; les dissonances cognitives de Meursault et Travis traduisent pour leurs auteurs le rejet d’un système au moins aussi absurde que les personnages qui les incarnent. Il est dissonant et absurde de voir Meursault clamer sa vérité et ne pas être cru, tout comme il est dissonant et absurde de voir Travis rêver la perfection individuelle de Betsy (dans un monde où la masse s’efface devant une figure), tout en ne fréquentant sciemment que les bas-fonds moraux (tout du moins, dans les concepts sociétaux de son monde) des relations charnelles. C’est d’ailleurs même cette opposition entre un monde insensé et un homme en quête de sens qui fait le cœur de L’Etranger, comme l’a confirmé son auteur, qui fait écho dans le scénario de Schrader, et vient constituer la substantifique moelle de Taxi Driver.

À une époque où le totalitarisme battait son plein en Europe (comment ne pas penser aux procès staliniens sur la deuxième partie du roman), L’Etranger met en lumière les ombres qui plane sur le système judiciaire ; Taxi Driver quant à lui va épouser les fondements même du Nouvel Hollywood et de ses dénonciations. Il n’est pas dissonant justement de penser Taxi Driver comme un symbole de son époque, comme un des phares de son temps. Car outre les nombreuses qualités intrinsèques de l’œuvre (si ce n’est pas le propos premier de l’article, il est toujours bon de rappeler que l’on parle ici d’un immense film), Schrader offre avec Taxi Driver une photographie de son temps. Un temps où la violence ne cesse de progresser, un temps où les mœurs en vigueur ne cessent de changer et leur définition de s’embrumer, un temps où l’optimisme des sixties laisse place au pessimisme des seventies. Taxi Driver est le témoin de cette morosité, de cette génération dépossédée de ses rêves par le Vietnam, où les traumatismes isolent et fragmentent. Le Nouvel Hollywood n’est plus cette incarnation féérique des rêves, il est ce contrepied au cynisme des mercantiles, imposant la vision d’auteurs au plus près de la réalité du monde. Paul Schrader fera partie de ces nouvelles figures, et son scénario est finalement ce cri de rage, cette révélation d’un monde auquel il ne cessera de montrer son aversion. Et en trouvant en Martin Scorsese son acolyte idoine (Marty sortant d’un Mean Streets aux nombreuses similitudes confondantes avec le script de Schrader), le scénariste américain s’offre sur un plateau le pamphlet thématique de ses rages. Si Taxi Driver doit beaucoup à Paul Schrader, Paul Schrader doit également beaucoup à Taxi Driver ; le scénario révèlera un formidable auteur, et installera les bases d’une passionnante filmographie. Celle d’un auteur acerbe aux cicatrices béantes, qui fait du monde qui l’entoure le jouet de ses propres pulsions et rejets, un auteur qui fut finalement en 1976, au plus profond de son mal-être, en symbiose avec un cinéma nouveau pour tordre le cou aux dissonances de leur monde*, et où l’alter-ego Travis Bickle fut le visage d’un cri de rage, celui d’une génération en proie à une souffrance interne qui ne demande qu’à sortir pour faire violence. Et cet alignement des astres, aussi lugubre soit-il, a permis à Paul Schrader d’accoucher d’un des plus grands scénarii de son temps.

Retrouvez notre ami Antoine aux commandes de l’Apéro Ciné qu’il anime: twitch.tv/aperocine

Et sur son twitter: @AC_0721

Ping : Obsession - Les Réfracteurs

Ping : Grand Format: À tombeau ouvert - Les Réfracteurs

Ping : City Hall - Les Réfracteurs