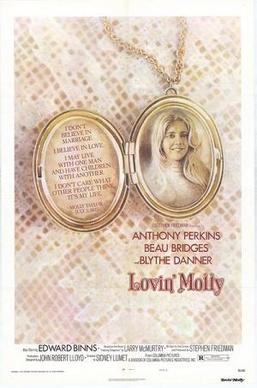

1974

Réalisé par: Sidney Lumet

Avec: Blythe Danner, Anthony Perkins, Beau Bridges

Film vu par nos propres moyens

En 1974, le romancier Larry McMurtry a le vent en poupe. Fort du succès de l’adaptation de son ouvrage La Dernière Séance, pour laquelle il signait également le scénario et dont la réalisation fût confiée à Peter Bogdanovich, l’auteur s’est fait un nom dans les librairies mais aussi dans le monde du cinéma. En confiant un autre de ses écrits, Lovin’Molly, à Sidney Lumet et en s’appuyant sur un casting prestigieux, tous les éléments du succès semblent réunis. Toutefois, à l’instar de ce que nous avions établi pour Last of the Mobile Hot Shots, autre film de notre rétrospective consacrée au réalisateur culte, un long métrage ne se limite pas à un mélange d’ingrédients de luxe. Le résultat est ici bien fade, loin des standards du cinéaste, à tel point que Larry McMurtry manifestera une profonde colère quant au résultat final.

Fresque au long cours s’étalant sur plusieurs décennies, Lovin’Molly relate les liens complexes qui unissent Molly (Blythe Danner) et ses deux prétendants Gid (Anthony Perkins) et Johnny (Beau Bridges) de 1925 aux années 60. Si les deux hommes sont amis, leur passion pour la belle nourrit une certaine rivalité entre eux. Molly semble pourtant les aimer chacun de manière égale, n’hésitant pas à batifoler à l’occasion. Toutefois, elle refuse obstinément d’épouser l’un ou l’autre, et son esprit libre suit son propre chemin, tout en gardant une place unique dans son cœur pour Gid et Johnny.

En guise de cadre à cette histoire, Sidney Lumet entend articuler son récit autour des évolutions qui ont marqué les USA, et plus précisément le Texas au cours du XXème siècle. En commençant son film sur ce qui représente la fin du grand ouest américain, le réalisateur tente de convoquer une force d’évocation visuelle ancrée dans le cinéma de son pays, proche du Western. Malheureusement, Sidney Lumet est davantage à son aise lorsqu’il s’agit de filmer les hommes, plutôt que les grands espaces. Sa proposition ne parvient pas à emporter le spectateur, et se retranche dans des séquences sans âme, bien trop peu grandiloquentes. L’expérience du voyage géographique est ratée.

Le jeu temporel est lui plus agréable, même s’il ne saurait porter le long métrage. Le découpage hérité du roman fait le choix de ne pas livrer l’intrigue d’un bloc, mais de délimiter le film en trois actes: 1925 et le début de la modernité, avec notamment les premières voitures; 1945 et les ravages de la guerre, et les années 60, au crépuscule de la vie des héros du film. Le ludisme apporté par ces grandes ellipses, conjugué au changement de narrateur qui y est adjoint à chaque fois, maintient l’attention du spectateur, malgré une proportion désagréable au suremploi de plusieurs voix off. Il semble que dans Lovin’Molly, Sidney Lumet ne parvient pas à atteindre la force d’évocation visuelle qui lui permettrait de ne pas s’appuyer outrageusement sur cet artifice.

Mais au plus profond, c’est le sentiment amoureux qui reste le thème central de l’œuvre. Loin d’être une simple histoire de flirt, Lovin’Molly tente d’opposer l’union née des conventions, celui des mariages réalisés à contre cœur, et celui du sentiment pur. Molly est un esprit libre, une féministe avant l’heure, qui dispose de son corps comme elle l’entend et vogue d’homme en homme au grès de ses envies. Dans une séquence où elle nage nue dans une rivière, Sidney Lumet unit la nature encore sauvage et la plastique de Blythe Danner.

Dans le rapport amical qui rassemble Gid et Johnny, s’exprime également une forme de sincérité. Assez étrangement, les deux hommes ne sont pas réellement rivaux, mais restent amis, même si la frontière peut paraître floue par instants. C’est Johnny qui est au chevet de Gid lorsqu’il souffre, plus présent à l’écran que Molly. Jamais le lien entre ces deux personnages n’est réellement rompu. Oui, Sidney Lumet montre bien quelques querelles, mais jamais de grand clivage. Molly est laissée libre, Gid et Johnny ne peuvent que se plier à son désir changeant en se soutenant dans une certaine mesure.

Toutefois, même l’héroïne cède aux diktats de son époque, et fait le choix de la raison, que le film semble répugner. Sans faux semblants, Lovin’Molly dépeint un système patriarcal qui aurait dû donner matière à une fronde sociale, trop discrète ici. On assimile à peine que le vrai amour se manifeste dans les rapport entre l’héroïne et ses deux courtisans. On éprouve tout de même une définition de la parentalité relativement juste. Le père de Gid est un homme bon, un modèle, alors qu’à l’autre bout de l’éventail, celui de Molly est un insatiable soiffard détestable. Ce modèle complexe se transpose à nos héros: fonder une famille est un devoir qui n’a parfois rien de commun avec l’amour, voire une souffrance.

L’esprit d’entreprise, très américain, est interrogé lui aussi. Gid a pour devoir d’hériter du domaine familial, et d’en assurer la gestion. C’est d’abord auprès du cheptel qu’on l’aperçoit, en pur cowboy, avant que son esprit aventureux ne se résigne à faire de lui une émanation d’un chef d’entreprise. La pauvreté ostensible de plusieurs autres protagonistes crée un contraste loin d’être suffisamment marqué, mais intriguant. Sidney Lumet reste un éternel indigné, même si la flamme de la révolte est ici bien trop discrète.

Le metteur en scène a beau être un légendaire directeur d’acteur, on ne retrouve jamais dans Lovin’Molly la fougue de son talent. Son trio d’acteur, et tout spécialement Anthony Perkins et Beau Bridges, n’existe pas à l’écran. Il manque de naturel et d’espace pour s’exprimer pleinement. On peine à s’attacher à eux alors que toute la tension dramatique repose sur cette adhésion. Régulièrement, leur air béa et passif agace, font du film un mélodrame commun propice à remplir la grille de l’après midi d’une chaîne de télévision. Il manque l’ampleur des grands films de Sidney Lumet, le souffle épique des hommes poussé à bout. Au cœur d’une décennie riche en chef-d’œuvre, Lovin’Molly fait office d’intrus.

Tout semblait réuni, mais le soufflé retombe très vite dans Lovin’Molly. L’exercice de la fresque est raté, et le long métrage manque d’un élément essentiel: une âme.