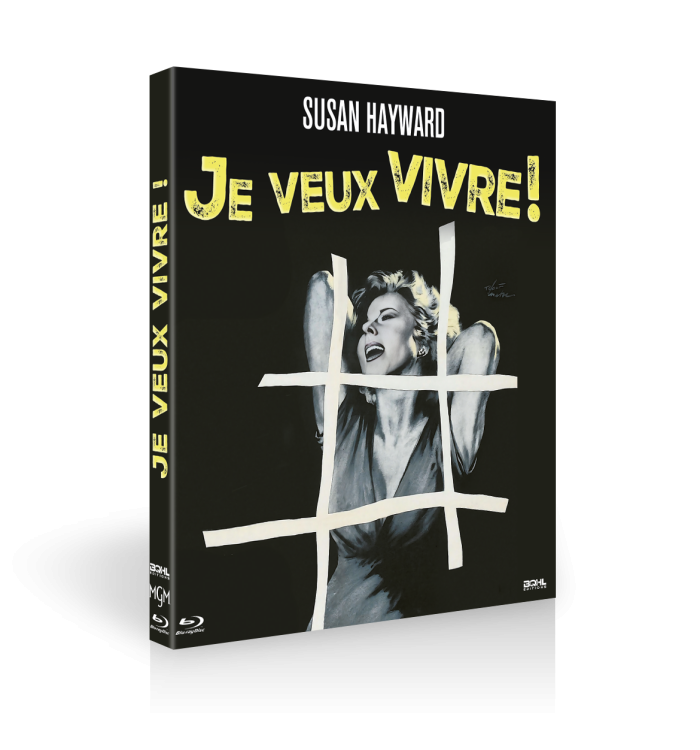

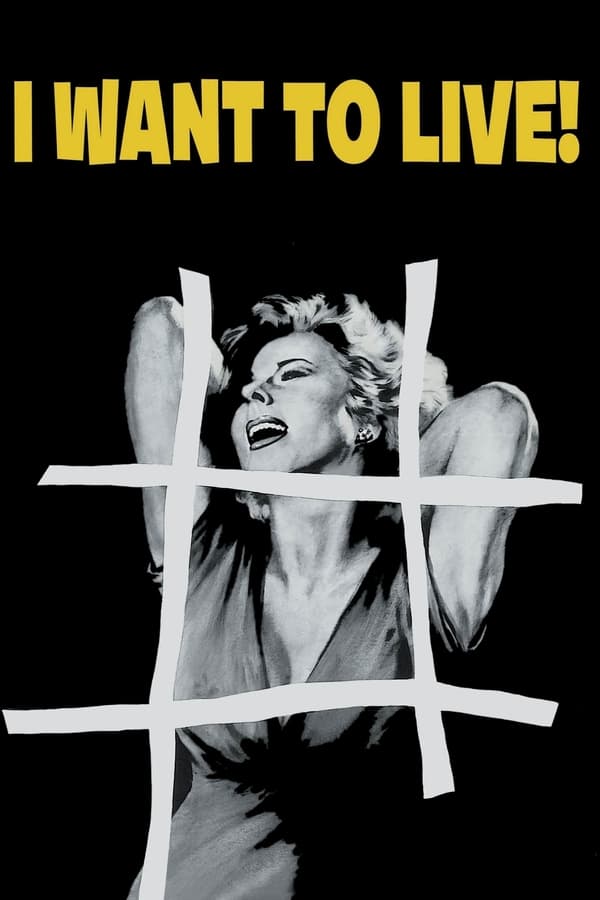

(I Want to Live !)

1958

Réalisé par : Robert Wise

Avec : Susan Hayward, Simon Oakland, Virginia Vincent

Film fourni par BQHL

Après avoir ébloui le monde du septième art de ses innovations formelles, le légendaire réalisateur Robert Wise s’attèle à une exploration acerbe de grandes questions sociétales américaines et à une dénonciation des dysfonctionnements de son pays, au cœur des années 1950. Progressivement, le technicien émérite se transforme en pourfendeur des injustices et laisse jaillir à l’écran son âme révoltée. Dans une décennie faste qui marque le renouveau de son cinéma, le metteur en scène affronte les démons des États-Unis, la caméra en guise de glaive. Robert Wise reste avant tout un collaborateur appliqué et fiable pour les grandes sociétés de production de l’époque, qui n’hésite pas à faire appel à lui pour l’élaboration de films à grand spectacle, à l’instar du péplum Hélène de Troie, sortie en 1956, ou de l’épopée militaire L’Odyssée du sous-marin Nerka, deux ans plus tard. Néanmoins, l’artiste brûle du désir de plonger dans la face sombre du monde qui l’entoure et de confier sur la pellicule ses angoisses. La sécurité financière que lui garantissent ses fresques hollywoodiennes est mise à profit pour proposer en alternance des longs métrages plus engagés socialement. Dès 1954, il dénonce ainsi les dérives du grand patronat dans La Tour des ambitieux, et la fin des années 1950 sera marquée par sa fronde virtuose contre le racisme et le ségrégationisme, maquillée en film noir, avec l’une de ses oeuvres les plus fascinantes, Le Coup de l’escalier. En 1958, le réalisateur s’érige contre l’inhumanité institutionnalisée avec Je veux vivre !, et éveille les consciences en s’emparant d’une histoire vraie qui a secoué l’Amérique. En étroite collaboration avec le scénariste Don Mankiewicz et le journaliste récompensé d’un prix Pulitzer Ed Montgomery, Robert Wise met en scène la trajectoire tragique de Barbara Graham, une jeune femme exécutée trois ans plus tôt à la prison de San Quentin, accusée d’un meurtre qu’elle a nié avoir commis jusqu’aux portes de la chambre à gaz du pénitencier. Au moment de l’élaboration du film, l’opinion publique reste fortement divisée autour de la culpabilité de Barbara Graham, initialement bouc-émissaire parfaite pour les médias. À travers ses articles de presse, Ed Montgomery lui-même s’est montré vindicatif envers cette fille de mœurs légère avant de se convaincre de son innocence et de plaider publiquement sa défense, peu de temps avant sa mise à mort. Toutefois, Je veux vivre ! ne prend pas réellement la forme d’un long métrage d’investigation et Robert Wise se joue des attentes en transformant légèrement la réalité pour faire avant tout de son oeuvre un pamphlet filmique contre la peine de mort. Encore dans toutes les têtes au moment de la sortie du film, la mort de Barbara Graham a bouleversé la nation et le cinéaste s’approprie son héritage funeste pour inviter à l’indignation face à un système pénal qui sacrifie la vie humaine.

Oscarisée pour son rôle bouleversant, Susan Hayward incarne à l’écran la condamnée à mort. Femme au mode de vie dissolu qui confronte sa joie de vivre inflexible et sa beauté sculpturale à l’effroi de la précarité, Barbara se livre à la prostitution et à la petite délinquance pour subvenir difficilement à ses besoins. En épousant un barman et en donnant naissance à un petit garçon, elle pense quitter le monde de la criminalité pour devenir mère de famille, mais le mal des addictions de son mari la contraint à replonger dans la frénésie du monde de la nuit. Son seul refuge se trouve auprès d’anciens complices, recherchés activement par la police pour le meurtre d’une personne âgée. Barbara est innocente, mais lorsque ses protecteurs sont arrêtés, la justice manipulatrice et l’emballement médiatique démesuré accablent aveuglement la jeune femme, rapidement condamnée à mort pour un crime qu’elle n’a pas commis. Depuis sa cellule, elle hurle sa détresse et nourrit le fol espoir d’une grâce, mais la fatalité de son exécution se rapproche inexorablement.

Si l’issue macabre de Je veux vivre ! est certaine et constamment ancrée dans l’esprit du spectateur, les pulsions de vie exubérantes d’une femme insoumise éclaboussent l’écran de leur splendeur. Les ombres d’un système despote et oppressif se jettent sur le destin de Barbara, mais la femme rebelle confronte son inflexible folie douce aux sinistres augures d’une mort prophétisée. Avant d’être recluse dans les geôles américaines et de devenir un symbole de lutte, la protagoniste est prisonnière des carcans d’une époque rigoriste et elle érige sa soif de liberté en raison d’être contre les diktats sociaux. Sauvageonne qui ondule frénétiquement sur les accords d’un jazz endiablé, Barbara est un oiseau de nuit indomptable qui se déhanche sur son propre rythme. D’un coup de rein spontané, souvent réitéré dans le film, Susan Hayward confronte la pulsion d’un corps intranquille aux mentalités conservatrices qui voudraient contraindre la chair. Insurrectionnelle par nature, elle refuse que son avenir lui soit dérobé. Elle est martyre d’une ère obscure, mais reste la star de sa propre déchéance. Face aux spots de la police venue l’arrêter, Barbara est enfin dans la lumière et se donne en spectacle comme devant des projecteurs hollywoodiens. Le système judiciaire entend disposer de sa vie, mais elle refuse d’être dépossédé de sa liberté de conscience. La femme devenue symbole est transcendée par un mission supérieure et se révèle être le plus parfait parangon de justice face à l’obscurantisme. Consciente de l’importance de son apparence, elle refuse ainsi d’être négligée, même loin des regards ou sur le seuil de la chambre à gaz. Si le monde l’a privé de toute autre forme de dignité, Barbara fait alors de sa tenue et de son maquillage une carapace, sous laquelle se devine néanmoins l’effroi des épreuves morales. La soif de sang ne peut pas triompher de cette femme mutine et rétive qui érige les atours de sa féminité en arme contre l’austérité. La mort est incontournable, mais l’image et l’esprit belligérant de cette championne de la vertu survit au-delà du trépas et pétille sur la pellicule de Robert Wise. Autour de Barbara, le monde cède aux sirènes de la déliquescence humaine et une société s’empoisonne de son vice. Mensonges et trahisons contaminent le cœur d’un pays, jusqu’à ses enfants innocents, rapidement perçus jouant avec des jetons de casino. La protagoniste est l’ultime incarnation d’une droiture qui ne répond pas parfaitement aux textes de loi, mais qui est davantage régie par un code de l’honneur auquel elle se soumet volontairement et indéfectiblement. Elle est l’agneau sacrificiel de l’Amérique des années 1950, mise à mort parce qu’elle heurte les consciences davantage que pour un quelconque crime de sang. Sa présence sur les lieux du drame n’est ainsi jamais totalement prouvée dans les tribunaux, la simple absence d’un alibi suffit à accabler la suppliciée.

Éprouvée par un quotidien délétère, Barbara est une icône de la résilience féminine face à la réitération perpétuelle de la violence. La cruauté du système judiciaire est invisible et scarifie l’esprit, celle des hommes tyrans du récit est ostentatoire et marque la peau des hématomes du sadisme, mais face à toutes les vexations, la protagoniste se relève et se recoiffe, encaisse et affronte, subit et confronte. Je veux vivre ! exagère l’héroïsation de son personnage principal à dessein, pour mieux souligner l’effroi né de la perception d’un patriarcat qui malmène la psyché des femmes pour en faire des citoyennes de second rang. Les hommes du récit sont pourvoyeurs du malheur et de la duplicité. Ils sont les artisans du travestissement de la réalité, au service du mensonge accablant et de la sentence irrévocable. Ils sont les traîtres qui forcent Barbara à transformer la vérité en échange d’une issue illusoire, mais aussi les bourreaux qui ont troqué leur cagoule médiévale pour une robe de juge, et qui mènent Barbara vers son destin funeste. De la bouche des tortionnaires, filmée en gros plan, un simple mot condamne à jamais. Également public déviant de la tragédie, ils se repaissent de la détresse de l’héroïne, s’abreuvent de sa souffrance, espèrent des larmes qu’elle leur refuse obstinément le plus souvent. Aux premières loges lors de l’exécution de la condamnée, seuls des hommes se massent près des parois de la chambre à gaz, comme une seule masse masculine informe éprise de douleur. Attirée par les fantômes de la nuit, la femme est vouée à une chute fatidique. Face à la folie généralisée, Barbara est souvent rappelée à la pénombre. La pureté se dissipe dans les ténèbres, et Robert Wise plonge son héroïne dans un noir oppressant lorsqu’elle se prostitue, lorsqu’elle est battue par son mari, lorsqu’elle est arrêtée, ou lorsqu’elle cède au désespoir face à la solitude de sa cellule. L’esprit éprouvé est baigné par la nuit, et seul un tissu de cohésion féminine ravive une timide étincelle de lumière. Auprès de son ultime gardienne, Barbara confronte sa vie rêvée aux épreuves de son interlocutrice, et sous les traits de sa meilleure amie, elle entrevoit tragiquement le futur possible que le destin lui a refusé. Le couperet de la fatalité ponctuent ces dialogues, mais ils sont avant tout empreints de chaleur et de compréhension. Dans le giron de la complicité fugace, la condamnée trouve un secours affectif sans autre promesse que l’écoute attentive. Elles sont également unies par un instinct maternel qui transcende l’horreur carcérale pour donner du sens à cette vie torturée. L’administration pénitentiaire a éventré le tigre en peluche du fils de Barbara, mais la prisonnière l’a recousu, l’a choyé, et l’a finalement transmis à son ultime confesseuse. Son ultime leg et une partie de ses derniers mots sont destinés à exprimer son amour parental, alors que l’abomination humaine s’apprête à l’étreindre. La mort est au bout du couloir, mais avant son ultime voyage, Barbara célèbre l’avenir qui lui est interdit et fait de la nouvelle génération une héritière allégorique de sa lutte. Je veux vivre ! déplore le présent, mais veut croire au futur.

Pourtant, pour Barbara, tous les engrenages de l’Amérique des années 1950 se sont imbriqués et ont tourné à nouveau, pour que sa mort rendue légale soit ordonnée, et même partiellement souhaitée par une partie de l’opinion publique. Je veux vivre ! confronte les spectateurs dans une vive dénonciation des dérives institutionnalisées. Robert Wise refuse de concéder aux mentalités étriquées le confort de l’excuse de malheureuses coïncidences pour justifier l’erreur judiciaire. L’imprévu n’existe pas dans le long métrage, un sordide cheminement logique a mené une nation vers l’expression brute de la haine. Régulièrement montrée simulant un lancé de dés imaginaires qui préfigure l’une de ses prises de décision, Barbara n’est pas réellement soumise au hasard. Le jeu est truqué et elle est destinée à perdre son affrontement avec la fatalité. Son passé illégal n’est pas le résultat des aléas de la vie, mais plutôt l’unique réponse possible que peut opposer une femme esseulée à la précarité oppressante de son époque et à la partialité des organes du pouvoir. La protagoniste est davantage victime de sa nature transgressive et rebelle qu’elle en est coupable. Elle est accusée d’être marginale avant d’être suspectée d’un quelconque crime. La corruption est ainsi cyniquement incarnée par des hommes de loi lancés dans une quête punitive, aveuglés par la haine. La police est dévouée à la faire chuter l’héroïne et l’obtention d’une confession obtenue sous la contrainte, ainsi que la dissimulation initiale des chefs d’inculpation, prime sur la recherche de preuve matérielle, qui tendraient par ailleurs à innocenter Barbara. Les forces de l’ordre mentent et manipulent pour tordre la réalité à leur vision, et leur coercition se matérialise sous les traits d’un inspecteur qui se fait passer pour un malfrat à même de fournir un alibi à l’héroïne. Le pouvoir se déguise et tombe le masque dans les tribunaux, transformés en temples de l’injustice. La parole déformée des médias s’impose également en prolongement de la voix colérique d’une nation assoiffée de violence. Les gros titres de journaux accablent Barbara, érigent les réquisitoires du procureur général en vérité absolue, et sur les écrans de télévision, montrés frontalement dans le film, une version déformée des faits se grave dans l’âme du public américain, soumis à la dictature de la pensée unique. Si Ed Montgomery empruntera par la suite le chemin de la rédemption, et si le long métrage est presque par nature son héritage vertueux, le journaliste est d’abord assimilé à la police, présent dans les voitures de patrouille avant l’arrestation de Barbara et équipé d’un sonotone qui rappelle celui d’une agent force de l’ordre sous couverture. Une obscure organisation de complices du mensonge a jeté son dévolu sur une innocente, et l’a progressivement exclu de la société, jusqu’à restreindre au maximum sa liberté de pensée et de mouvement. L’étau visuel se resserre sur Barbara et oppresse le spectateurs à parts égales. Les cellules successives de la condamnée sont de plus en plus petites à mesure que le film progresse, jusqu’à prendre l’apparence finale de l’espace hautement exigu de la chambre à gaz.

En épousant la forme du film plaidoyer, Je veux vivre ! s’inscrit dans une logique de combat légitime et nécessaire, pourtant Robert Wise métamorphose le dernier tiers de son film, dédié aux derniers instants de Barbara dans la minuscule cellule attenante à la chambre à gaz, pour y laisser s’exprimer l’émotion brute, davantage que la flamme insurrectionnelle qui l’habite. Pour marquer les esprits à jamais, la sincérité des sentiments est l’ultime recours du cinéaste qui confronte la vérité du cœur à l’ignominie de la peine de mort, montrée sous sa forme la plus crue. Face à l’inévitable fatalité, la condamnée se défait de son apparat et laisse percevoir la pureté de son âme. Jusqu’alors gouailleuse et mutine, Barbara change radicalement de champ lexical pour livrer ses ultimes mots. Elle se défait de son rôle factice pour apparaître l’esprit à nu, face à un destin désormais certain. Les illusions d’un secours abstrait semblent séduisantes à ceux qui n’ont plus d’espoir. La vie de la protagoniste lui a inculqué le pragmatisme, pourtant, dans un ultime élan désespéré, elle se tourne vers l’aumônier pour se confesser, après l’avoir initialement repoussé. Dans le couloir de la mort, la mystique s’invite et constitue le dernier bastion de l’humanité, avant la concrétisation de la bêtise institutionnalisée. Il est trop tard pour les regrets, mais il est encore temps d’échanger un peu de chaleur et de réconfort. La repentance est un acte désespéré, mais l’altruisme de tous le personnel de la prison contraste avec l’accomplissement de leur tâche macabre. De la gardienne au directeur de la prison, en passant par les deux employés chargés de préparer la chambre à gaz, tous manifestent de la sollicitude envers Barbara, et tous semblent maudire leur devoir. Dans le confort des foyers, l’Amérique se lave les mains de la punition ultime, mais face à la concrétisation de la sentence, les artisans du malheur regrettent chacun de leur geste et chaque parole devient hautement significative. En couchant sur pellicule ces instants fait d’affection, mais aussi en restituant froidement la mise en place de la machine à tuer sous son jour le plus cru, Je veux vivre ! confronte un pays à ses dysfonctionnements. Cinéaste virtuose du tempo, Robert Wise s’illustre ici en distendant le temps qui semble s’étirer à l’infini, à travers l’incessante course des aiguilles d’une horloge ou la préparation mortifère méthodique de la chambre à gaz. Les secondes deviennent des heures, et l’illusion d’une sentence rapide et immédiate est remplacée par la réalité d’une attente infinie et d’une torture lancinante faite d’espoirs vains. Pourtant Barbara a vaincu la barbarie. À travers ses lettres, devenus des articles de presse, puis enfin un film, la femme opprimée a transformée son destin tragique en héritage commun. Si la vie a été anéantie dans les chambres de la mort, la protagoniste est devenue immortelle par ses témoignages, à jamais inscrits dans l’esprit d’une lutte contre la folie meurtrière.

Exemple parfait de film pamphlétaire vertueux et habillement construit, Je veux vivre ! offre une vision sans faux semblant de l’injustice institutionnalisée, servie par un maître de la mise en scène.

Je veux vivre ! est disponible en Blu-ray et DVD chez BQHL, avec un bonus :

- Une présentation de Rafik Djoumi, journaliste