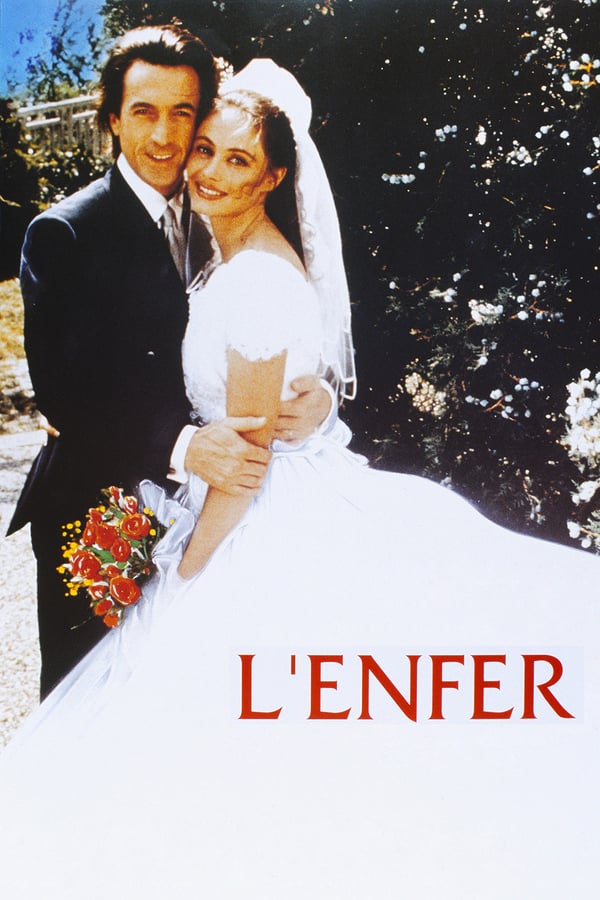

(1994)

Réalisé par: Claude Chabrol

Avec: Emmanuelle Béart, François Cluzet, Nathalie Cardone

Il existe une vérité absolue qu’on assimile uniquement au fil des années: la frontière entre l’amour et la haine est extrêmement mince. Difficile de s’en rendre compte à un jeune âge, mais passé un certain cap, on a tous éprouvé ce basculement, ce moment où la passion se transforme en obsession destructrice totalement irraisonnée. Avec son film “L’Enfer”, Claude Chabrol va s’approprier cette loi du genre humain et va l’exposer avec son regard acide si caractéristique de son cinéma. Son histoire débute comme un conte de fées: Paul et Nelly (François Cluzet et Emmanuelle Béart) ont tout pour être heureux. Ils sont jeunes, beaux, amoureux, l’hôtel dont ils sont propriétaires ne désemplit pas et leur jeune enfant fait leur bonheur. Mais au fil du temps, une jalousie maladive et pas franchement justifiée va étouffer Paul jusqu’à le faire sombrer dans des crises épouvantables qui menacent de plus en plus l’équilibre de Nelly. “L’Enfer”, c’est le récit de cette spirale infernale, toujours plus angoissante.

C’est donc une vision assez schématique des rapports humains que va développer Claude Chabrol. Là où une romance classique s’attarde sur la construction du bonheur, le réalisateur français va prendre le chemin inverse, celui de la destruction de l’idéal. Petit à petit, le cinéaste démonte la vision classique du couple jusqu’à atteindre une certaine pureté dans le chaos. La passion semble être une drogue pour Paul, son amour est effroyablement toxique et entrave Nelly. Chabrol réussit brillamment à en tirer une vérité désagréable à entendre mais indéniable: le sentiment amoureux est un numéro de funambule, un équilibre précaire qui n’a pas besoin de raison concrète pour s’effondrer. Le scénario qui accentue cette idée colle parfaitement au style Chabrol bien que “L’Enfer” soit à la base un projet maudit et inachevé de Henri-Georges Clouzot.

Mais ne nous arrêtons pas à la simple sphère du couple, ce serait une cruelle erreur. “L’Enfer” propose également une vision plus large de la société et la pression qui pèse sur l’humain moderne. Aussi fou soit Paul, ses crises de colère semblent toujours répondre à son image irréprochable qu’il croit entachée. Il n’y a pas que lui et Nelly dans le film mais également tout le monde qui tourne autour d’eux. Dans ce culte de l’apparence affreux qui plane sur l’œuvre, on assimile également que le succès et la possession ne garantissent pas le bonheur: ceux qui ont tout dans “L’Enfer” ont finalement peur de tout perdre et elle est là aussi la graine de fureur qui germe chez Paul.

La trajectoire personnelle de Paul intrigue tout de même: dans un rôle de décomposition totale, François Cluzet prend le chemin inverse de l’évolution classique d’un personnage. Il se déshumanise de plus en plus, retourne à un état bestial choquant. Sa violence est sans fondement mais on comprend qu’elle naît d’un sentiment très primaire de possession qui confère au film une certaine universalité. On est marqué par ce destin même si François Cluzet ne fait pas d’étincelle à l’écran. Si à l’époque le comédien entretenait encore quelques illusions, certains tics dans son jeu sautent désormais aux yeux. On pense à sa façon de jouer la colère, la mâchoire fermée en baragouinant quelques mots, qu’il a depuis utilisés à outrance dans sa filmographie jusqu’à virer au ridicule.

« Jusqu’ici tout va bien…. »

Emmanuelle Béart s’en sort bien mieux que sa contrepartie masculine. L’actrice signe une double performance, l’une dans la vérité du récit, l’autre dans les hallucinations que subit son mari. C’est donc les deux faces d’une même pièce qu’offre l’interprète. Un rôle par ailleurs très Chabrolien: une femme qui souffre mais qui reste forte, un brin ingénue mais consciente de son charme. On peut voir chez elle une variation nouvelle autour des autres protagonistes féminins qui constellent la filmographie de l’auteur.

Presque malicieusement, Chabrol va construire tout un contexte étouffant autour de son couple maudit. Il y a d’abord l’impression que renvoient les pensionnaires de l’hôtel qui semble précipiter la chute de Paul. Un autre couple heureux à l’excès, un jeune beau gosse qui tourne autour de Nelly: il n’y a quasiment aucun réconfort humain pour le triste héros de cette histoire mais plutôt des raisons supplémentaires de s’angoisser. Plus implicitement, il y a la chaleur qui pèse sur le long métrage, un procédé très utilisé au cinéma mais qui fonctionne toujours: plus les degrés Celsius augmentent, plus la pression est intense.

Chabrol mélange en vérité deux grammaires cinématographiques différentes pour élaborer une identité unique. D’un côté, “L’Enfer” se rapproche d’un polar mais où il n’y aurait aucun crime: difficile de ne pas voir l’image d’un flic lorsque Paul prend plusieurs fois en filature Nelly. De l’autre, on éprouve des sensations proches de celles vécues devant un film d’horreur: la récurrence de la pénombre donne à l’hôtel des airs de maison hantée menaçante. C’est la suggestion de ces deux genres cinématographiques sans jamais totalement basculer dedans qui va faire de “L’Enfer” une œuvre qui marque.

Puis enfin, il y a le tempo que le réalisateur dicte: dans les deux premiers tiers du film, Chabrol est virtuose et offre des ellipses de plus en plus courtes pour ponctuer son film. Le cinéaste maîtrise son rythme et peut installer la folie avec une cohérence bienvenue, utilisant cet artifice pour aller à l’essentiel dans sa narration. Malheureusement, Chabrol va délaisser ce processus dans la dernière partie du film, moins pertinente et surtout très attendue. L’auteur semble perdre un peu pied et livre une conclusion un peu moins satisfaisante que le reste de son œuvre.

En faisant fi de certains défauts difficiles à contester, on trouve encore aujourd’hui du sens à “L’Enfer” tant son analyse de l’instinct humain est affreusement juste.