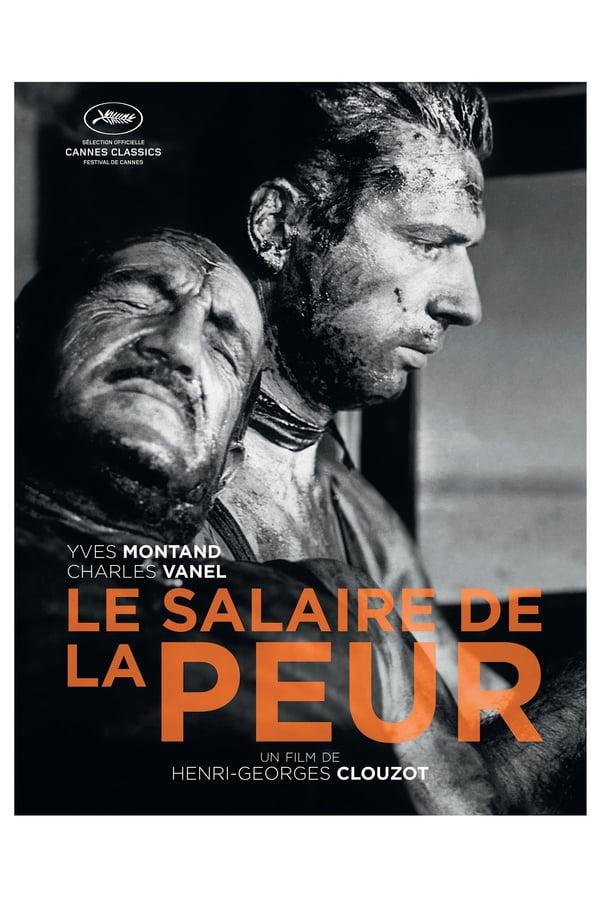

1953

réalisé par: Henri-Georges Clouzot

avec: Yves Montand, Charles Vanel, Peter van Eyck

Se taper une heure de métro pour aller pianoter derrière un clavier toute la journée, c’est déjà pas l’extase, mais imaginez-vous donc: au fin fond de l’Amérique du Sud, votre seul moyen de vous tirer de cet enfer désertique est de conduire un camion bourré de nitroglycérine. Un job où le moindre chaos de la route peut se transformer en un feu d’artifice de tôle et de gasoil. Ce dilemme économique, c’est l’histoire du “Salaire de la peur” d’Henri-Georges Clouzot, et cette mission sera celle d’Yves Montand, Charles Vanel et consort. Un classique du thriller souvent remaker sur lequel on s’attarde dans un premier temps avant de nous pencher dans le futur sur la version de William Friedkin.

Dans la partie d’installation du récit, celle où les héros vont accepter le funeste travail, ce sont des élans presque anarchistes qui habitent la pellicule. Clouzot oppose prolétaires à la pauvreté poisseuse et une vision inhumaine du patronat. Non seulement le boulot a un côté vain dans “Le salaire de la peur”, mais il apparaît surtout comme un danger inévitable. Yves Montand, Charles Vanel et les autres sont les otages économiques d’un conflit international, celui qui confronte puissants et travailleurs muselés. Se faire employer est un faux choix, une nécessité à peine déguisée.

Henri-Georges Clouzot semble déterminé à ne pas donner de cadre géographique clair à son histoire. S’il ne fait aucun doute que l’action prend place en Amérique du Sud, le cinéaste reste assez vague sur la localisation, et surtout il s’échine à décrire, dans un premier tiers du scénario, un village fait de milles cultures différentes, où les nationalités s’accumulent et se télescopent. Une façon pour le réalisateur de trouver une forme d’universalité à son propos: le message du “salaire de la peur” s’applique à tous.

Des êtres simples faits de chair, de guenilles et de terre, dont l’uniforme de travail suffit à réduire au simple rôle de machine à peine plus complexe que celles qu’ils pilotent. Les contrastes sont tranchés dans “Le salaire de la peur”, un film en noir, blanc et boue, qui colle à la peau autant qu’à l’âme.

« C’est bon, c’est marqué dessus! On est en sécurité là! »

Seule semble plus humaine la relation qui unit Yves Montand et Charles Vanel. C’est une dynamique père / fils spirituelle qui s’installe, avec ce que cela entend de complicité et de désaccords. L’ancien est un modèle pour le plus jeune jusqu’à ce que celui-ci questionne les choix et la morale de l’aventurier vieillissant. Cette trajectoire commune établit deux dogmes différents de la réaction de l’homme face au danger, l’un presque inconscient de bravoure, l’autre consternant de lâcheté.

C’est probablement dans ce second niveau de lecture, celui dans lequel on évalue le courage de l’être humain que le film trouve le plus de profondeur. La détermination n’est pas la solution aux problèmes du films, “Le salaire de la peur” est une œuvre volontairement injuste qui broie ses protagonistes, valeureux ou non. À peine s’attache-t-on à l’un de ces tristes héros, alors qu’on découvre une toute autre facette de ce personnage, que Clouzot nous le retire, nous laissant seuls face à notre réflexion et aux vérités qu’on en tire.

Le mécanisme narratif même du “salaire de la peur”, celui de ces camions chargés d’explosifs, invite à dessiner une limite assez claire entre prudence et folie. L’œuvre pousse ses personnages dans leur derniers retranchements et on éprouve avec eux le dilemme moral que le danger fait peser sur eux. Plonger dans le film, c’est s’aventurer dans les tréfonds de l’âme humaine, là où la détermination rencontre les élans les plus désespérés de l’être.

Le verbe chante pourtant dans “Le salaire de la peur”, on s’apostrophe dans toutes les langues, on se charrie, se querelle, se congratule. Le long métrage jouit d’une véritable qualité d’écriture qui le rend fluide à souhait. Les mots coulent et ruissellent jusqu’à accomplir leur mission à la syllabe près en même temps qu’ils affirment l’identité propre du film.

Dans une intrigante opposition, Clouzot va exclure presque toute musique de son œuvre, imposant un linceul sonore perpétuel. Seul règne le silence lourd sur lequel vient se poser un tonnerre mécanique, le brouhaha assourdissant du moteur poussé au bout de ses capacités et de la tôle qui se plie sous les coups de volants. Les hommes gardent la mine serrée tandis que la machine hurle.

“Le salaire de la peur” a su s’ériger en classique du genre grâce à sa terrifiante mécanique et aussi, plus discrètement, par la profondeur insoupçonnée qu’offre son contexte économique. Un véritable drame social aux airs de thriller haletant.