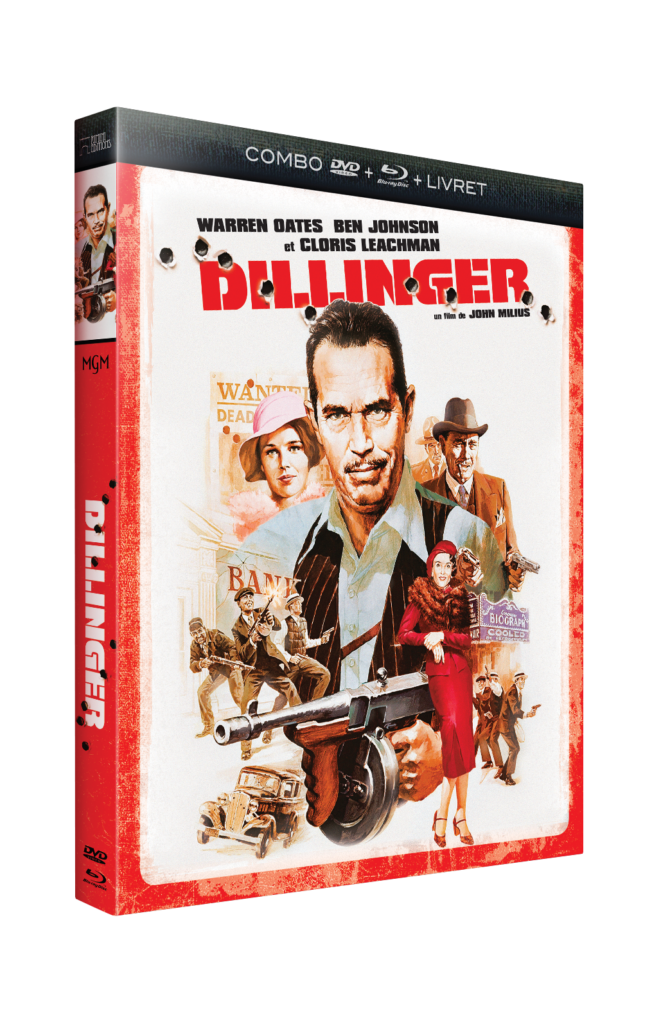

1973

Réalisé par : John Milius

Avec : Warren Oates, Ben Johnson, Michelle Phillips

Film fourni par Rimini Éditions

Dans les coulisses d’un Hollywood qui se réinvente au début des années 1970, John Milius inscrit les premières lignes de sa légende sur les pages de ses scénarios. Après quelques essais discrets à la fin de la décennie précédente, l’auteur s’impose dans la Mecque du cinéma de sa plume virile et sanglante, devenant rapidement un homme courtisé et confortablement rémunéré par une industrie en quête de divertissement. Héros débordants de masculinité et sens de la réplique cinglante font sa marque de fabrique et lui permettent d’asseoir son statut de prodige de l’écriture décomplexée et nerveuse. La violence est une inextricable fatalité pour ses personnages en quête de justice, seuls face aux dysfonctionnements d’une société en perdition. Des montagnes rocheuses de Jeremiah Johnson à l’enfer urbain de Magnum Force, la suite de L’Inspecteur Harry, les protagonistes de John Milius ont la vengeance comme idéal et leurs armes comme ultime recours. Si sa plume est adulée par le grand public, le scénariste aspire néanmoins à devenir réalisateur et à livrer sa propre vision du septième art, notamment à la suite des différends qui l’ont opposé à John Huston sur le plateau de Juge et hors-la-loi. Le succès du film ne réconforte pas l’auteur qui se sent profondément trahi par les transformations apportées à son script, et qui s’insurge du choix de Paul Newman en guise d’interprète principal, arguant que l’image du comédien est trop positive pour qu’il puisse incarner le personnage contrasté qu’il a élaboré. En 1973, John Milius fait d’une sollicitation de American International Picture une opportunité de se métamorphoser pour la première fois en metteur en scène, et ainsi s’assurer un contrôle presque complet sur son œuvre. La mode est alors aux films de gangster dans le paysage cinématographique nord-américain qui se redéfinit sous l’impulsion du Nouvel Hollywood, et ce genre en vogue offre au cinéaste un tremplin vers l’accomplissement de ses désirs. La rémunération qui lui est proposée pour s’atteler à Dillinger n’est pas très conséquente, le budget mis à sa disposition est peu important même s’il constitue le plus gros investissement jamais réalisé par la firme, mais John Milius saisit pleinement cette occasion d’évoluer vers un nouveau rôle en retraçant le parcours brutal d’un des plus célèbres malfrats de l’Histoire américaine.

Dans les États-Unis de la Grande Dépression, John Dillinger (Warren Oates) et ses complices font constamment la une des journaux, au rythme de leurs incessants braquages de banque. Partagée entre détestation et adoration, la population suit les exploits rocambolesques du malfrat qui se joue des forces de l’ordre le sourire aux lèvres. Un affrontement sanglant s’ouvre alors entre l’ennemi public numéro un et l’agent du FBI Melvin Purvis (Ben Johnson), qui s’est juré d’abattre Dillinger pour redorer l’image du pouvoir fédéral. À l’entame des années 1930, l’ère des bandits de grands chemins américains touche à sa fin et les dernières légendes de la criminalité rendent leur dernier souffle.

Dans une société où règne la précarité, John Dillinger et sa bande sont l’incarnation d’un mode de vie marginal, rendu légitime par la pauvreté âpre qui s’empare du pays. Les États-Unis sont tout autant violentés par les transgressions des hors-la-loi de l’époque que par la crise économique sans précédent qui a meurtri le pays. Souvent pastorale dans son approche esthétique, Dillinger quitte régulièrement les visuels de la campagne pour laisser percevoir à l’écran les squelettes décharnés de villes mortes, vidées de leur faste et de leurs habitants. L’Amérique est à l’agonie, les cités provinciales jadis pleines de vie ne sont plus que des ilôts grisâtres perdus dans l’immensité des territoires vierges, à peine des vestiges en ruines d’un âge d’or révolu. Davantage que condamnée par le long métrage, la criminalité est une réponse compréhensible à des diktats économiques implicites, un élan libertaire irraisonné face à l’oppression d’un quotidien étouffant. Dillinger et ses complices sont des électrons libres, à la fois parias et vedettes, des rebelles qui ont embrassé une vie de bohème fantasmée, explicitement mentionnée dans le film à travers le nom d’une villa où trouvent refuge les malfrats. Leur aura est similaire à celle des stars du cinéma avec lesquelles ils sont ironiquement confondus dans le dialogue. Ils sont l’autre face d’une même pièce d’un rêve américain décadent. Ils ont suscité dans leur ascension illégale l’adhésion des exclus et les ont accueilli en leur sein, jusqu’à leur offrir considération et droit à la parole. Filles de moeurs légères et hommes à la peau noir ont une place dans cette assemblée lancée en quête d’une forme de justice immorale mais admise par une partie de la nation fascinée par les coups d’éclat de ces nouveaux insurgés, dont la presse se fait l’écho. Dillinger change à ce titre régulièrement de point de vue. Les exploits du bandit sont retracés à travers des instantanés de son parcours, des articles de journaux, la voix en off de Melvin Purvis, ou depuis le regard des guichetiers de banque, que John Milius émule par deux fois. Son long métrage est inscrit dans l’imaginaire collectif de tout un pays et raconter les événements avec exactitude ne peut se faire qu’en saisissant toutes les nuances d’opinions de l’époque, et en brisant astucieusement en conséquence l’unité de la narration. Dillinger est une émanation naturelle d’un temps sauvage écartelé entre violence froide et joie malicieuse. Le protagoniste est à cette image, une figure rieuse face à la fatalité, mais capable du pire. Son apparition devient pour beaucoup le point d’orgue de toute une vie, l’instant significatif qui sera raconté dans le futur. Il est ainsi le modèle d’un petit garçon déjà témoin des inégalités de son pays et qui refuse le modèle imposé par le FBI. L’influence du gangster a marqué les enfants d’un pays, désormais résolus à refuser l’ordre établi par une élite répressive et vieillissante.

Souvent taxé d’être un cinéaste conservateur, voire réactionnaire, John Milius propose ici une vision plus nuancée de sa psyché. Avec Dillinger, le réalisateur illustre à nouveau sa fascination pour les armes à feu, omniprésentes à l’écran, et revendique également une nostalgie exacerbée pour un passé lointain dont il reconnaît ouvertement la brutalité mais qu’il semble considérer comme plus libertaire. La sensibilité de l’artiste dépasse les clivages politiques habituels et l’extrême défiance qu’il manifeste à l’égard du pouvoir fédéral synthétise ses contradictions. Si son récit est ancré à un âge où le FBI construit sa légende, une époque charnière notamment imagée dans le film lorsque les agents épousent pour la première fois le surnom de G-Men, Dillinger semble renier l’héritage de la romantisation des faits d’armes du Bureau. La frontière entre bandits et forces de l’ordre est particulièrement poreuse, et le pseudonyme qui sera par la suite repris dans les titres de presse doit ainsi son origine à un truand qui supplie pour sa vie. Les deux camps sont aussi proches qu’il sont opposés, l’un ne saurait vivre sans l’autre, ils se nourrissent mutuellement, tant et si bien qu’un carton conclusif évoque le destin de Melvin Purvis après les événements du long métrage, sa carrière déclinante et finalement son suicide par l’arme qui a abattu John Dillinger. Leur lutte sanglante tient moins d’une guerre pour la justice que d’un combat pour asseoir un ascendant médiatique sur la population américaine. Leurs méthodes se révèlent par ailleurs extrêmement proches. Melvin Purvis n’a que peu d’égards pour la vie humaine et s’impose à l’écran comme un fossoyeur des âmes perdues sur le chemin de la délinquance. Il condamne ses cibles avant que leurs délits ne tombent sous sa juridiction et il fait de la mort un rituel macabre. Souvent filmé en contre-plongée, les mains gantées et le cigare en bouche, il incarne une vision modernisée de la faucheuse symbolique, aussi bien juge que bourreau des bandits de la Grande Dépression. Sa duplicité morale égratigne définitivement le fantasme du parangon de justice pour faire de lui le bras armé d’une autre violence, légitimisée par les institutions américaines. En manipulant des témoins, Melvin Purvis cède à la facilité et s’engage dans un ballet sordide et puéril avec John Dillinger. Régulièrement, le film met en parallèle leur querelle et le jeu enfantin du policier et du voleur, mais il confond également les deux personnages en leur faisant d’abord partager une réplique parfaitement identique, avant qu’ils ne soient réunis dans un même restaurant. Seul un badge sépare les deux protagonistes; deux inconscients lancés dans une frénésie sanglante similaire.

Tel un crépuscule funeste, la nuit tombe sur l’ère des grands gangsters. Le cinéma américain de la fin des années 1960 et du début des années 1970 a ressuscité les bandits de la Grande Dépression pour les mettre à mort à nouveau. Dillinger s’inscrit d’apparence dans la droite lignée de Bonnie et Clyde, mais il en réfute une partie de l’héritage en faisant toujours de son héros un modèle de virilité, loin de la fragilité de Clyde. John Milius se rit même dans ses dialogues des amants hors-la-loi et épouse davantage le leg des westerns de l’âge d’or du genre, en multipliant les évocations délicieuses de la mémoire amérindienne ou des noms iconiques de la conquête de l’Ouest. Les fantômes de Jesse James et de Butch Cassidy sont ainsi explicitement convoqués dans une scène d’enterrement. Un même chant du cygne et une même philosophie unissent les figures de la délinquance du siècle passé et les complices de John Dillinger. En mettant en scène le duel entre Warren Oates et Ben Johnson, deux des têtes d’affiche de La Horde Sauvage, le cinéaste tisse la métaphore au-delà de son script, pour habilement raviver le souvenir de la fresque macabre de Sam Peckinpah. Les héros tragiques de Dillinger sont, eux aussi, voués à rencontrer eux aussi la mort après un ultime baroud d’honneur, confrontés à l’émergence d’un pouvoir sévère et répressif. Le sang coule à nouveau dans les rues américaines, au rythme des affrontements incessants. Les innocents sont sacrifiés avant que les malfrats ne périssent à leur tour dans un dernier coups d’éclat. Se jouant de la teinte écarlate prêtée à la robe de la femme qui a trahi John Dillinger, le long métrage prophétise la chute de son héros. Dans le lit qu’il partage avec son amante, le bandit est baigné d’un halo rouge venu d’un néon, comme si la fatalité planait sur sa couche et sur sa passion immorale. Dillinger se scinde ainsi parfaitement en deux, d’abord marqué par la splendeur et le rire collégial qui accompagne l’unité de la bande de malfaiteurs, avant que la conclusion du récit ne confronte chaque personnage à la solitude des derniers instants. Ensemble ils se sont élevés, seuls ils tomberont. La musique enjouée des débuts se transforme progressivement en requiem des marginaux, conscients que leur seule échappatoire est le trépas. Pourtant, face au destin violent, ils ne nourrissent pas de regrets. L’un des acolytes de John Dillinger refuse ainsi le secours spirituel de la religion, pour aller au-devant d’une mort inexorable. Il a vécu en braqueur de banque fantasque et ne regrette pas une seule seconde de son périple, parfaitement souriant, en paix avec son sort. Le film en devient presque une ode à l’autre voie, celle des parias, loin de celles du seigneur.

Pourtant, Dillinger n’isole pas ses personnages du monde des gens ordinaires. Ils sont inscrits dans la société, proches des citoyens respectables mais toujours marginalisés. En épousant la vie de bandits de grands chemins, les protagonistes ont renoncé aux joies usuelles d’un destin banal, mais ils ne cessent jamais de nourrir le fantasme de s’adonner aux plaisirs accessibles aux autres américains. Par deux fois, John Dillinger et sa compagne espèrent simplement danser, comme n’importe qui, mais à chaque fois l’ombre de la police leur interdit cette simple satisfaction. Ils ont épousé un autre idéal ainsi qu’une autre morale, et inconsciemment ils doivent faire le deuil des rêves de normalité. Le protagoniste peut ponctuellement rejoindre le sérail de son honnête famille, mais le rêve n’est qu’une parenthèse évanescente, destiné à se refermer. Deux États-Unis dialoguent mais ne communient pas réellement. Peu de choses séparent finalement ces deux pôles de la pensée d’un même peuple, mais la frontière est infranchissable. Lorsque l’un des hors-la-loi évoque son passé de footballeur auprès d’un jeune étudiant, il s’imagine qu’ils sont liés par une même passion typiquement américaine, pourtant ce parcours traditionnel illustre une fracture entre les deux hommes aux chemins de vie opposés, l’un criminel depuis sa plus tendre jeunesse, l’autre pensionnaire d’une faculté. Le banditisme est autant une pulsion qu’un impératif du destin. John Dillinger a choisi sa voie, il refuse de s’en détourner alors que le Mexique lui tend les bras et qu’il a plus d’argent qu’il ne pourra jamais en dépenser, mais l’excitation du crime est sa vraie maîtresse, davantage que son amante dont il s’est emparé comme il aurait dévalisé une banque. La bande de Dillinger est un produit des inégalités de son époque mais aussi d’une insoumission humaine intemporelle. Dans une Amérique en crise, les gangsters poussent un cri de révolte immoral face à l’autorité défaillante.

Dans une Amérique en perdition, Dillinger offre une fresque rouge sang sur les marginaux d’une époque torturée. Entre violence et vie de bohème, les gangsters rendent leur dernier souffle.

Dillinger sort en combo Blu-ray et DVD, dans un coffret édition limitée édité par Rimini Éditions, disponible au lien suivant :

https://www.fnac.com/a17879034/Dillinger-Edition-Limitee-Combo-Blu-ray-DVD-Warren-Oates-Blu-ray#omnsearchpos=1

En bonus :

- Un livret Wanted Dillinger (32 pages)

- Un héros américain avec Samuel Blumenfeld, journaliste au journal Le Monde ; Jacques Demange, critique cinéma à la revue Positif et Olivier Père, directeur de l’Unité Cinéma d’Arte France (26’06)

- John Milius et le mythe fordien, interview de Samuel Blumenfeld, journaliste au journal Le Monde (13’31)

- Le nouvel horizon de John Milius avec Jacques Demange, critique de cinéma à la revue Positif (9’33)

- Le tournage de Dillinger, avec Jules Brenner, directeur de la photo (12’01)

- Gangster Originel, avec Lawrence Gordon, producteur (10’08)

- Balles et Ballades, avec Barry De Vorzon, compositeur (12’)

- Film annonce