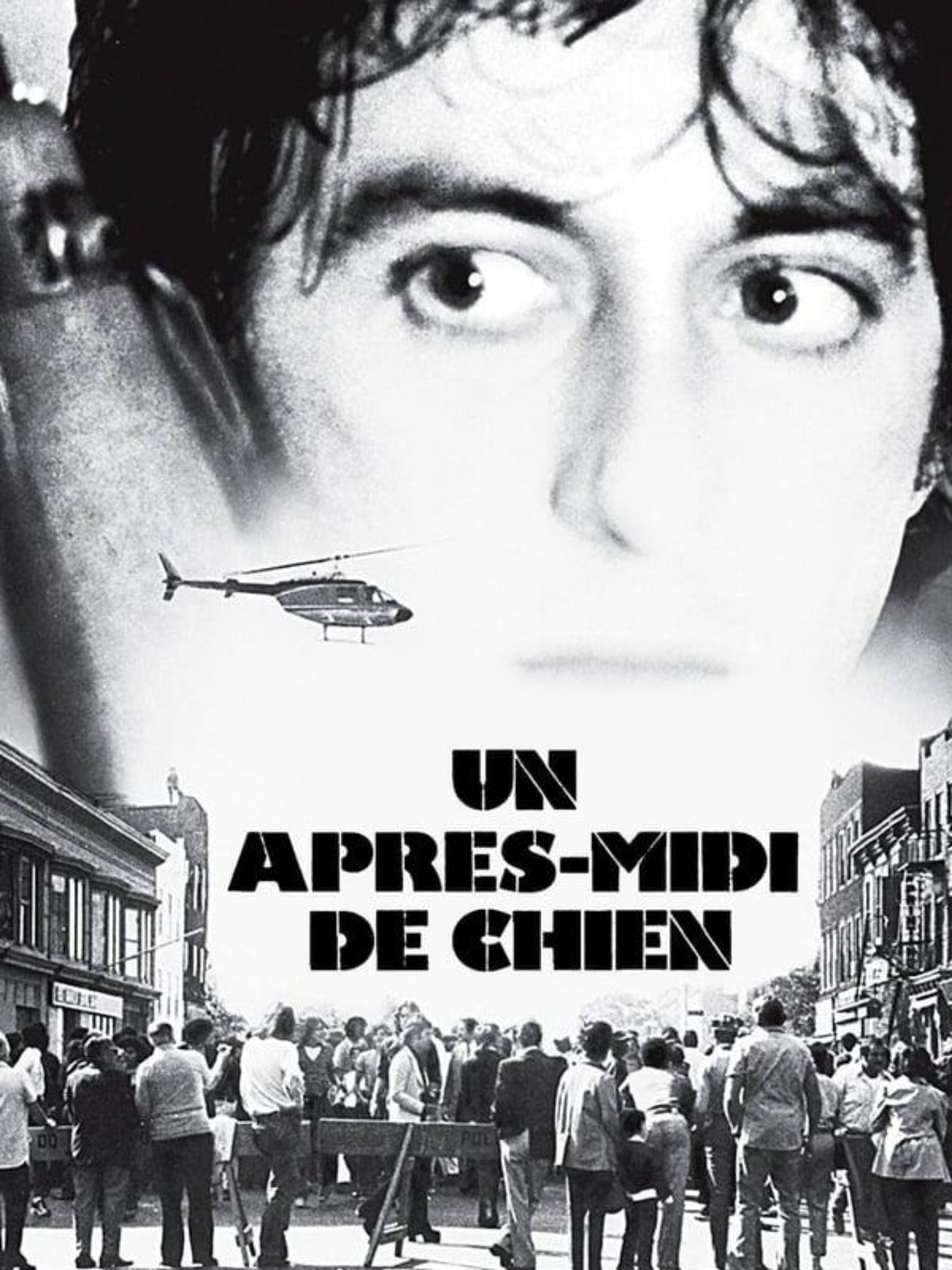

2001

Réalisé par: Robert Altman

Avec: Kristin Scott Thomas, Charles Dance, Kelly Macdonald, Clive Owen

Il faut parfois une dose de recul indispensable pour savourer certains longs métrages. Sorti en 2001, “Gosford Park” de Robert Altman venait ponctuer une carrière riche en pépites dans ce qui allait être un des derniers films du génial metteur en scène et un de ses projets les plus compliqués à mettre en place. Toutefois, peut être que comme une partie des spectateurs à l’époque, et malgré une certaine reconnaissance aux Oscars (pour son scénario notamment), nous aurions vu dans l’œuvre qui nous intéresse aujourd’hui une forme de resucée de la recette Altman, une redite de ce qui fait ses forces et ses faiblesses. Le sort en aura voulu autrement et c’est avec notre regard d’amoureux de l’Histoire du cinéma qu’on aborde aujourd’hui “Gosford Park”. Une distance qui nous aura été nécessaire pour prendre conscience que le film n’est pas une simple répétition, mais davantage l’aboutissement de la démarche artistique d’une vie: aussi imparfaite soit la pellicule, comme l’était le cinéma d’Altman, elle prend aujourd’hui le statut d’héritage du maître dans la forme et dans le fond, le lègue d’un théoricien du septième art aux allures de déchirant adieu.

Pourtant Altman casse son cadre habituel avec cette nouvelle réalisation, si on s’en tient au contexte du récit. Bien que le réalisateur ait à l’occasion donné dans le film historique, l’envie d’imposer une fresque ancrée dans la haute société anglaise des années 30 n’était pas forcément attendue. Durant un week-end, il va peindre au vitriol un portrait sans faux-semblant de l’aristocratie de l’époque, mais aussi à proportion égale de ceux qui vivent dans l’ombre des puissants, le personnel de maison aux premières loges des drames et intrigues de leurs employeurs. L’idée motrice de “Gosford Park” sera de déterminer la frontière entre ces deux mondes, parfois hermétique, parfois plus poreuse, à travers les destins croisés d’innombrables personnages.

C’est d’ailleurs peut être dans cette multiplicité des protagonistes qu’on savoure déjà la patte de Robert Altman. Le film choral est une marque de fabrique récurrente du metteur en scène et “Gosford Park” est l’un des plus vibrants exemples de cette démarche. On navigue, parfois un peu chaotiquement entre les intrigues, des aspirations dramatiques des uns, parfois au bord de la perdition, aux obsessions plus légères des autres. Une narration qui se révèle complexe tant Altman n’éprouve pas le besoin permanent d’offrir un accompagnement à son public: il faut accepter de ne pas saisir tous les tenants et aboutissants en un visionnage mais plutôt de se laisser porter par une succession de moments isolés qui forment un immense puzzle. De quoi offrir un certain plaisir différent à chaque visionnage, mais un processus qui risque de perdre ceux qui ne sont pas rompus à l’exercice.

Cette idée est accentuée par une autre marque de fabrique de Altman: les dialogues qui se superposent. Lors des scènes qui convoquent de nombreux protagonistes, il règne une forme de brouhaha permanent. On capte les bribes d’une conversation qui prolonge un axe du récit, mêlés à certains échanges plus anecdotiques. “Gosford Park” est un labyrinthe social où se mélangent les hommes et les mots et dans lequel le metteur en scène se contente parfois de poser certains éléments sans les creuser outre mesure. Un menu qui est par nature parfois indigeste mais qui permet une belle authenticité dans la photographie de l’époque que propose le réalisateur. Ces instants sont cependant partiellement contrebalancés par des tirades plus posées et ciselées, au cadre intime, et qui viennent faire la part belle à un casting relativement démentiel malgré le peu de budget: Kristin Scott Thomas, Helen Mirren, Charles Dance ou encore un Clive Owen toujours aussi ensorcelant de charisme qu’à son habitude… Robert Altman sait une fois de plus parfaitement s’entourer.

« Le vol le moins discret du monde. »

Tous ces acteurs semblent parfaitement saisir ce qui va être la mission première de “Gosford Park”: traduire à l’écran l’injustice sociale de l’époque, sans oublier d’interroger notre présent. Sur la vision d’Altman plane toujours le spectre de la punition froide et radicale qui pourrait s’abattre sur un de ces serviteurs pour un simple mot. Ce qui est parfois un phénomène purement anecdotique pour les puissants s’apparente à un monde qui s’écroule chez les plus humbles. La frontière est visible, froide, sèche et la transgression est mal vue dans les deux camps. Le cinéaste balaye le protocole d’un revers de la main pour livrer une autopsie de ce système à l’agonie dans les années 30.

Pourtant, il semble que dans le même temps, Altman n’oublie pas de placer le personnel de maison au centre de son film, comme la clé de voûte d’un édifice précaire. Ce n’est pas un hasard si le metteur en scène choisit de disposer au moins un serviteur dans chacune de ses scènes. La position de témoins privilégiés, mélangée au devoir de réserve de ces hommes et femmes qui vivent presque par procuration à travers leur maître, offre de manière très naturelle une photographie volontairement grotesque de cet univers en vase clos.

Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin? En s’appuyant sur ce canevas solide, “Gosford Park” va étendre ses réflexions sur un éventail bien plus large. Les disparités entre hommes et femmes, que ce soit dans la haute société ou du côté des employés, sont par exemple aussi mûrement réfléchies, avec même une pointe d’acidité qui apporte du relief. En proposant quelques personnages d’origine américaine, Altman vient aussi opposer le vieux monde de l’aristocratie anglaise et la marche de la modernisation, en chatouillant dans le même temps des thématiques autour de la place de l’art. Aussi tortueux soit le périple, il règne sur “Gosford Park” une envie d’aller toujours plus loin dans ce maillage pour ne pas rester terre à terre.

Altman va tout de même devoir répondre à une contrainte inhérente au contexte de son récit: comment donner du rythme à cette histoire par nature figée? La haute société anglaise de l’époque, à l’image d’un “Downtown Abbey” qui fait ouvertement de “Gosford Park” une source d’inspiration majeure, n’offre que peu d’opportunités de rebond. C’est d’abord dans la mise en image que Altman va tenter de contourner cette contrainte: c’est très souvent imperceptible, mais il semble que la caméra du cinéaste soit toujours sur le mouvement, comme pour ne pas laisser le temps au spectateur de poser ses réflexions au risque de sortir la tête du film. On est emporté par le flot incessant des allers et venues dans ce royaume de couloirs.

La deuxième idée qui va venir donner du rythme au film est purement scénaristique. On a volontairement passé sous silence un événement majeur de l’œuvre pour deux raisons: d’une part, on est pas franchement certains que trahir ce secret soit une bonne chose pour le spectateur, et on serait même tenté de vous inviter à visionner “Gosford Park” sans lire de résumé complet qui risquerait de vous spoliez. D’autre part, et c’est sûrement ce qu’il y a de plus tragique dans le long métrage, ce sursaut de l’histoire apparaît comme un non-phénomène. Finalement, le plus triste sera de se dire qu’au terme de la séance rien n’a évolué dans ce microcosme malgré les péripéties, que les inégalités et injustices n’auront pas été atténuées. Altman referme la parenthèse aussi simplement qu’il l’avait ouverte, avec un fatalisme de chaque instant.

Si la forme peut parfois braquer, “Gosford Park” se savoure aujourd’hui comme un des films les plus représentatifs de la carrière de Robert Altman, marqué par ses thématiques et sa mise en scène caractéristiques.