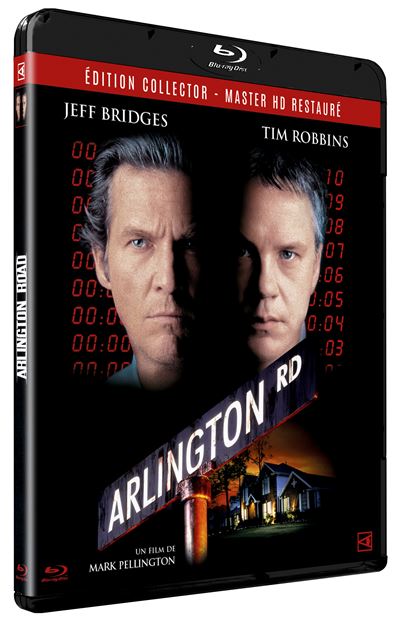

1999

Réalisé par : Mark Pellington

Avec : Jeff Bridges, Tim Robbins, Joan Cusack

Film fourni par L’Atelier D’Images

Du drame intime Going All The Way au thriller politique Arlington Road, le cinéaste Mark Pellington se métamorphose au crépuscule des années 1990, à l’occasion de son second film. Encore débutant dans le monde du cinéma, le réalisateur s’est jusqu’alors essentiellement distingué dans une collection hétéroclite de moyens métrages gravitant autour de la scène musicale américaine de son époque, dont le metteur en scène est extrêmement proche. Néanmoins, l’artiste est en quête de renouveau. Les muses du quatrième art s’éloignent de lui tandis qu’il entend plonger dans la face sombre des États-Unis et faire du suspense et de l’action des instruments de diagnostic des maux idéologiques qui rongent le pays. En quête d’un script apte à servir de support à cette volonté, Mark Pellington croise le chemin du scénariste Ehren Kruger, nouveau venu dans le paysage cinématographique américain et futur grand nom de l’industrie, qui s’illustrera par la suite dans une myriade de blockbusters, de la saga Transformers à Top Gun : Maverick. L’auteur n’a jusqu’à présent jamais eu les honneurs de voir son travail transposé sur grand écran, pourtant son ébauche d’Arlington Road est déjà récompensée par ses pairs avant même qu’une adaptation ne soit envisagée. Dans un même élan et dans une même fougue de la jeunesse, réalisateur et scénariste sont unis par un but commun, celui d’offrir une peinture au vitriol de l’Amérique idéalisée. Pour autant, Mark Pellington ne se repose que partiellement sur le matériel original de son collaborateur. L’improvisation est au centre de sa démarche artistique et une grande liberté est offerte aux deux têtes d’affiche, Jeff Bridges et Tim Robbins. Sans cesse, le scénario est remanié pour incorporer leurs élans spontanés et pour faire d’Arlington Road un véritable travail d’équipe. Des acteurs aux techniciens, le cinéaste veut fédérer tous ses camarades vers une même destination. Derrière le maquillage du thriller haletant et paranoïaque, son œuvre revêt une dimension sensorielle primaire, parfois subrepticement hypnotique et expérimentale, pour s’aventurer dans les défaillances d’une nation mise à nue. Les story-board de Mark Pellington n’ont ainsi pas une forme traditionnelle, mais s’apparentent davantage à un assemblage de collages, de photographies, de croquis et d’annotations. Le chef d’orchestre donne une ligne directrice sur le plateau, mais il souhaite que tous les hommes et les femmes appelés à travailler sur Arlington Road partagent une même partition aux allures disparates, afin d’être animés par un sentiment semblable de l’esprit du film.

À l’élan commun du plateau répond l’isolement progressif du protagoniste, Michael Faraday, incarné par Jeff Bridges. Professeur d’Histoire spécialisé dans l’étude des mouvances terroristes d’extrême droite, le père d’un tout jeune garçon se relève difficilement du deuil de son épouse, agente du FBI injustement tuée après une opération qui a viré au fiasco. En sympathisant avec ses voisins, Michael retrouve brièvement un semblant de vie sociale, mais alors qu’il apprend à découvrir la famille Lang, il se convainc que le patriarche Oliver, joué par Tim Robbins, est un dangereux terroriste qui prépare une nouvelle attaque. À mesure que l’académicien accumule de nouvelles preuves accablantes mais toujours vagues, il lève le voile sur ce qu’il imagine être un véritable complot né dans sa banlieue pavillonnaire tranquille et qui pourrait toucher Washington en plein cœur. Pris dans une spirale de suspicion, il sombre sous l’œil dubitatif de sa petite amie, Brooke, campée par Hope Davis.

En s’inscrivant dans le milieu d’ordinaire idyllique des quartiers résidentiels américains, et en y insufflant défiance et désunion, Arlington Road met à mort les illusions d’un pays. Derrière les murs de maisons d’apparence identique se joue le drame d’existences plongées dans le chaos. Le maquillage des États-Unis s’écaille et se craquelle lentement, pour laisser apparaître le véritable visage d’une nation gangrénée d’une part par la suspicion et d’autre part par la colère vouée aux institutions. Dans un perpétuel jeu de dupe qui invite le spectateur à remettre en cause ses convictions et à prendre parti pour l’un ou l’autre des voisins, les masques tombent lentement. Une colère sourde et secrète s’empare des suburbs et infecte des cellules familiales aux fondations viciées. Jadis père épanouit, Michael a été chassé du paradis de l’Amérique moderne au décès de son épouse, et rejoint dès lors malgré lui le camp des marginaux. Seul un exclu du bonheur peut percevoir la duplicité supposée des autres résidents de la banlieue. L’influence invisible d’une ancienne femme présente dans de très nombreuses conversations le dirige vers une folie conspirationiste qu’Arlington Road s’amuse à ne pas légitimer durant l’essentiel du film. Au-delà de la grammaire du thriller et de l’action, le long métrage s’aventure dans la paranoïa d’un homme qui se réfugie dans ses théories parfois fragiles pour ne pas affronter un chagrin sous-jacent. Michael observe les autres pour ne pas faire face à ses propres démons. Ainsi, il peine à admettre que les cours qu’il dispense sont marqués par son expérience traumatique et il refuse d’admettre que son affection paternelle est rongée par l’accident tragique. S’imposant presque en cinéaste pervers, Mark Pellington sème une délicieuse confusion volontaire chez son public, conscient des preuves qui s’accumulent et qui jettent l’opprobre sur la famille Lang, mais également suspicieux d’une forme de transfert psychotique qui pousserait Michael à extrapoler les faits pour épouser ses théories incertaines. Arlington Road refuse les réponses durant l’essentiel de son déroulé pour mieux délimiter une zone morale floue où chacun est renvoyé à ses propres spéculations, accentuée par une esthétique oscillant entre le rendu artificiel et des instantanées où l’ombre s’empare du cadre. Les logis des Lang et des Faraday sont deux images contraires de l’Amérique, le positif et le négatif d’une même photographie, le premier émulant des décors de sitcom pervertis par la possibilité du complot, le second laissant planer les ténèbres d’une fragilité psychologique potentielle aux recoins de chaque pièce.

Pour démultiplier l’implication du spectateur dans le récit, jusqu’à en faire un élément narratif actif de l’intrigue, Arlington Road frappe sauvagement les personnages les plus fragiles. Le jugement moral du public et ses propres hypothèses sans élément avéré sont au centre de la démarche scénaristique de Ehren Kruger, forçant l’audience à prendre fait et cause pour Michael ou Oliver avant l’heure des révélations. Néanmoins, en faisant des enfants de chaque famille des suppliciés innocents du film, le confort de la demi-mesure est interdit. Victimes collatérales du jeu pervers des adultes, les fils de la banlieue pavillonnaire sont meurtris physiquement et moralement, provoquant une indignation légitime. Face à l’injustice d’enfants violentés, la quête d’un coupable au détriment de la déduction logique pour ne se satisfaire que de preuves circonstancielles est une pulsion naturelle et incontrôlable. Le complotisme devient séduisant, le refuge facile des esprits étriqués qui refusent la pensée critique avant que la vérité ne soit révélée. Propulsé dans la peau de Michael, et bien que conscient que son chagrin obstrue son jugement, le spectateur succombe lui aussi aux sirènes de la théorie d’un complot probable mais impossible à dévoiler. Il souhaite croire davantage qu’il ne sait réellement. Dans les séquences montrant le protagoniste dispensant ses cours, l’Histoire sombre de l’Amérique et de sa violence endémique explose à l’écran. Depuis sa chaire, le professeur est un noir prophète qui confronte ses élèves à une vérité d’ordinaire absente des salles de classe. La position d’autorité naturelle du personnage principal conduit le public à prendre pour acquis sa parole, et au centre d’Arlington Road apparaissent les cicatrices des États-Unis. Dans les livres s’affichent les photographies de l’Unabomber qui a endeuillé le pays seulement une poignée d’années avant la sortie du film, et celles des ruines de l’attentat d’Oklahoma City, mais Michael trace dans ses envolées verbales les racines d’un mal ancré depuis la fondation du pays. À toutes les époques, de la guerre d’indépendance jusqu’à aujourd’hui, des hommes et des femmes croyant faire croisade honorable ont choisi la voix de la sédition, le plus souvent injustifiée, n’hésitant pas à faire couler le sang. Fruit d’une étude approfondie préalable au tournage, les évocations du terrorisme d’extrême droite américain auquel appartiendrait les Lang établissent une sinistre vérité factuelle. Il est impossible d’identifier concrètement ces individus hantés par la colère et les origines de leur ire, ils se cachent en nombre au plus près de nous, comme pourrait le faire les Lang. La quête de preuves de Michael, reclu dans son garage à la lumière d’une timide lampe, illustre l’idée intrinsèque à Arlington Road que pour démystifier l’Amérique, il faut plonger dans sa part d’ombre. Un premier fil se tire et dans la frénésie de l’emballement de l’investigation, les pistes se multiplient. Oliver, ingénieur de métier et donc bâtisseur, pourrait bien en réalité être démolisseur, une classe opprimée par un pouvoir désincarné pourrait laisser exploser sa haine entre les gravats et les cadavres.

Le métier d’Oliver s’oppose à ce titre à celui de Michael. Le manuel et l’intellectuel se confrontent et deviennent ennemis viscéraux, incapables de se comprendre avant tout autre pugilat attendu. Arlington Road joue toutefois d’une assimilation des deux personnages avant de les différencier. Oliver n’est pas dénué d’intelligence, et dans des débats politiques bon-enfant il semble même prendre le parti de son interlocuteur. Le fossé ne se creuse que progressivement, alors que le duo devient duel, et que leurs choix de vie contraires s’expriment à l’écran. Tout est affaire de symétrie dans le long métrage, celle qui sépare les deux foyers et dont la rue de banlieue constitue l’axe, enclavant une famille soudée mais secrète d’un côté, une autre en pleine désunion à l’exact opposé. Le jeu d’images miroirs s’exprime aussi dans la construction scénaristique proposée par Ehren Kruger, qui réitère trois scènes prenant place dans les jardins des propriétés, pour signifier l’évolution de l’affrontement. Si dans les premières minutes du film, un barbecue bucolique rassemble Oliver et Michael, la verbalisation des soupçons du professeur prend également place à l’arrière de la maison, exactement à la moitié du film, tandis que dans le dénouement, la vérité oppressante est révélée au cours d’une ultime séquence dans le même décor. Michael est la thèse, Oliver l’antithèse, mais tous deux sont unis par des origines sociales similaires, seuls quelques coups du destin les ont conduits à devenir antagonistes. L’ennemi est intime, si proche qu’il n’est plus une figure étalée dans les journaux mais bien un voisin qui a jadis été convié à la table familiale, il n’est qu’à quelque mètres du logis sacré et de ses membres vulnérables. Le danger rôde au coin de la rue, maquille son immondice sous le fard de la bienveillance. Pour le spectateur tenté de prendre le parti de Michael, comme le suggère assez ouvertement Arlington Road, l’altruisme et la disponibilité de façade d’Oliver se transforment en exaltateur de son vice. Le terrorisme supposé n’est pas désincarné, il a pris l’apparence d’un agneau pour se faire accepter, alors que sous son costume se cache un loup hypothétique. À l’inverse, le professeur est un justicier vindicatif, parfois violent, et le premier pourvoyeur de la médisance qu’il pense légitime. Le long métrage s’affranchit du manichéisme en inversant les valeurs de cœur, entre le terroriste supposé et l’enquêteur de fortune. En guise d’ultime contrepied, Arlington Road confronte les femmes de chacun des protagonistes. Tandis que l’épouse d’Oliver est une femme dévouée, potentiellement coconspiratrice, Brook agit le plus souvent comme une contradictrice des élucubrations de Michael dans la première partie de l’oeuvre. La jeune femme renie sa parole, le tourne parfois en ridicule, et le renvoie ponctuellement au fantôme de son deuil que le héros fuit. Dans un esprit de justice contestable, le protagoniste s’isole, seul contre la masse des hommes.

L’isolement du héros est intensifié par le désintérêt perpétuellement affiché des institutions iconiques de l’Amérique, qui démissionnent de leur mission première pour confronter Michael à sa solitude. Au centre de l’intrigue mais jamais acteur de l’enquête, le FBI n’est réduit qu’à sa plus simple expression, un ancien collaborateur de l’épouse décédée du protagoniste, par ailleurs convaincu que son ami se fourvoie dans ses hypothèses. Les instances fédérales ne sont d’aucun secours, elles laissent agir les hommes et ne sont présentes qu’après les drames, bâclant leurs investigations et refusant de plonger dans les coulisses des complots. Leur influence obscure en fait la cible désignée des terroristes du passé et du présent. À l’écran, un autre pays s’affirme : les États-Désunis d’Amérique. Autre symbole fort des USA, l’université est un purgatoire moral pour Michael, condamné à y rejouer le drame de sa vie pour ses étudiants, à nu pour dénoncer les défaillances d’un système. Pourtant il est Cassandre, annonciateur d’un destin funeste que nul ne souhaite entendre. Le leg de sa douleur se heurte au mur de l’indifférence de ses élèves, incapables de comprendre sa détresse. Un fossé sépare la nouvelle génération et celle des pères prodiguant le malheur. La division de scouts des fils d’Oliver et de Michael se révèle être un lieu de péril, loin de la sécurité espérée. Nul n’est intouchable face à l’affirmation de la haine, les joies sont précaires, les havres de paix inexistants. Un pays qui se drape dans ses valeurs vide ses maximes de leur sens. Le mot “Liberty”, si indissociable des États-Unis, n’est exhibé que sur une fourgonnette transportant potentiellement une bombe. Les mots ont perdu leur sens, ils sont dévoyés par la folie terroriste, et au bout de la tragédie, après le feu, le sang, et les larmes, il ne reste plus que des bribes de la vérité, à jamais perdues dans les ruines de Washington.

Autant thriller que radiographie d’un pays et de ses défaillances, Arlington Road dénonce autant qu’il emporte dans un tourbillon de spéculation. Un spectacle pertinent et abouti.

Arlington Road est disponible en DVD et Blu-ray chez L’Atelier D’Images, avec en bonus :

– Entretien de 2023 entre le réalisateur Mark Pellington et les acteurs Jeff Bridges et Tim Robbins

– Scènes commentées

– Vulnérabilité cachées (Hidden Vulnerability) : dans les coulisses d’Arlington Road µ

– Fin alternative

– Bande-annonce