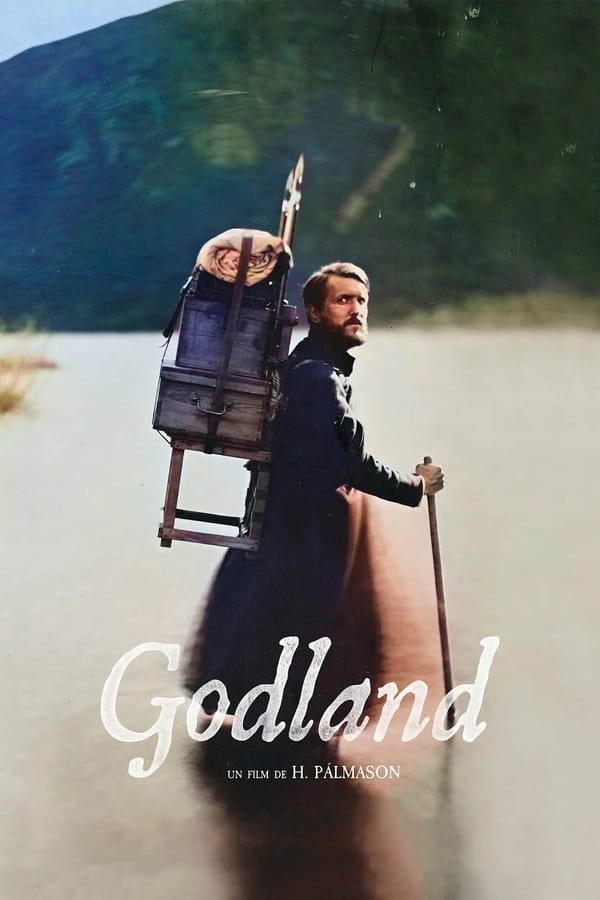

(Vanskabte land)

2022

Réalisé par : Hlynur Pálmason

Avec : Elliott Crosset Hove, Vic Carmen Sonne, Ingvar E. Sigurðsson

Film fourni par Jour2fête

Du mariage de deux nationalités naît une identité artistique unique. De son Islande natale au Danemark où il a fait ses études et ses débuts, le réalisateur Hlynur Pálmason se nourrit de l’âme culturelle de chacun de ses pays pour livrer son propre regard sur le monde, et plus spécifiquement sur ses terres. L’auteur admire ses deux contrées d’un amour sans faille d’où jaillit néanmoins une pointe d’esprit critique et retranscrit sur la pellicule sa passion pour les paysages nord-européens et pour les hommes qui les peuplent. Exilé durant douze années loin de son île nordique, il apprend à faire ses gammes sur le sol continental et s’impose en enfant prodige du septième art. Dès son premier long métrage, Winter Brothers, sorti en 2017, le metteur en scène naissant séduit ses pairs subjugués par la dimension sensorielle hors norme de son cinéma. Plasticien à ses heures, méticuleux dans le travail sonore de ses œuvres, Hlynur Pálmason réussit l’exploit de faire de son film un spectacle organique où se perçoivent presque les effluves de la terre humide de neige et les rugosités de la roche brute. Auréolé du prestige des plus grandes récompenses nationales, l’artiste conquiert le cœur de son pays d’adoption. Toutefois, après plus d’une décennie loin de son sol, l’islandais éprouve le besoin de retrouver les panoramas de son enfance. En 2019, avec Un jour si blanc, il effectue un retour aux sources remarqué. Le Danemark l’a vu éclore, le monde entier contemple désormais sa volonté artistique de renouer avec ses origines. Sélectionné à La semaine de la critique cannoise, Hlynur Pálmason est l’incarnation d’un cinéma islandais d’ordinaire discret, mais ici resplendissant et adoubé par les festivaliers.

Pourtant, selon les propres mots du metteur en scène, trois films lui sont nécessaires pour creuser en profondeur les problématiques qu’il entend exposer. Si ses deux premiers longs métrages sont influencés par chacun de ses deux pays, le troisième prend des allures de synthèse où se mêlent, dialoguent, cohabitent et s’affrontent régulièrement les deux nationalités. Tournée entièrement en Islande, la fresque historique Godland inverse malicieusement le parcours de Hlynur Pálmason en faisant de son protagoniste un danois en errance sur l’île du Pacifique. Si sa narration est parfois austère, rarement paysages locaux auront été aussi finement magnifiés que dans ce long spectacle à la dimension contemplative assumée et à la dureté morale affirmée.

Au XIXème siècle, le jeune prêtre Lucas (Elliott Crosset Hove), disciple de l’Église danoise, se met en route pour l’Islande afin de s’y établir. Avant de gagner le village qui l’accueillera et d’y construire son sanctuaire, il arpente les landes désolées en compagnie d’une poignée de locaux pour découvrir ses nouvelles terres, équipé d’un appareil photographique archaïque. L’expérience se révèle rapidement désastreuse. Outre son acclimatation conflictuelle aux us et aux coutumes des autochtones, Lucas frôle la mort dans ces territoires aussi bouillonnant de vie que dangereux. Finalement arrivé à destination grâce au secours de ses compagnons d’infortune, le prêtre découvre le quotidien des colons danois des rivages islandais et fait l’expérience d’une société où règne la jalousie, l’hypocrisie et la défiance. Lentement, le protagoniste sombre et semble perdre la foi.

Au contact d’une nature sauvage et farouche, l’homme d’Église découvre une nouvelle sacralité, celle inhérente à ces lieux paradisiaques et pourtant hautement dangereux. La spiritualité quitte les murs des édifices religieux pour se cacher derrière chaque montagne, chaque vallée et chaque cours d’eau. Terre et ciel se confondent au rythme planant de plans précisément travaillés qui convoquent une vérité céleste plus pure que celle des livres saints. Un architecte divin semble avoir dessiné les lignes majestueuses d’une Islande aux allures de Jardin d’Eden redécouvert. À même la roche, des cascades dévalent les pentes et se perdent dans un long plan séquence durant lequel le temps semble suspendre son vol. La terre respire, elle transpire, elle est un organisme unique fait de mille entités plus petites, sur des fulgurances virtuoses de vert, de bleu et de gris. Dans ce royaume intemporel des Dieux qui reste à conquérir, l’Homme n’a pas encore imposé le joug de sa colonisation irraisonnée des espaces vierges. Vie et mort s’y côtoient dans un ballet sévère mais hypnotisant. Godland oppose la floraison presque incessante des végétaux à une recrudescence de séquences funestes, où les bêtes sont mises à mort pour sustenter les voyageurs, ou bien au comble du désespoir, au trépas de certains expéditionnaires. La frontière entre l’extase esthétique et le déroulé mortifère du récit est poreuse, et rend vaine la quête de cette poignée d’inconscients prêts à tout risquer pour acheminer une croix catholique qui a perdu tout son sens transcendantal. Perçu comme le but de son périple par le père Lucas, l’évangélisation du pays apparaît parfaitement dérisoire. Durant la première partie du film, celle de l’odyssée, l’Islande n’est qu’une infinie succession de plaines absentes de toutes traces de civilisation, mais davantage que l’épure de l’image, le mode de vie des nomades répond à ses propres règles et légendes. Les compagnons du protagoniste possèdent leurs rituels et leur langage personnel pour communié avec l’immatériel, comme l’exprime le chef de l’expédition, l’islandais Ragnar (Ingvar E. Sigurðsson), en faisant du récit d’un rêve une leçon philosophique, ou en s’adonnant quotidiennement à des abductions, les pieds nus sur l’herbe. Les natifs ont vécu durant des millénaires sans les enseignements du père Lucas, et sa venue ne répond à aucun besoin, il n’est de secours pour personne, et l’homme de foi en perd sa vocation. Si le personnage principal pense dans les premiers temps que son voyage sera une épiphanie, il se transforme rapidement en chemin de croix physique, jusqu’à un épisode fiévreux qui lui fait frôler la mort, mais avant tout psychologique pour ce protagoniste privé de sa raison d’être. L’Islande est indomptable, elle ne se théorise pas, elle se vit. Comme les volcans en éruption présents à l’image, elle est tempétueuse, enragée, explosive et rigoureuse. Lucas entend affronter son environnement comme une épreuve, alors que Ragnar démontre sans cesse que le chemin de la vérité est dans la symbiose avec la nature. À mesure que le théologisme se fourvoie, le pragmatique incarne la sagesse des traditions, et Godland devient un affrontement perpétuel entre ces deux pôles de la pensée, séparés symboliquement par la barrière linguistique et régulièrement confrontés dans des empoignades bestiales.

Durant la seconde moitié du long métrage, l’errance physique cesse pour que se dévoile une société des hommes redécouverte, synthétisée par le fonctionnement chaotique du village que gagnent les voyageurs. Godland quitte le monde sauvage pour mettre en scène de nouveaux rapports de force défaillants. Le corps a atteint sa destination, mais l’âme tourmentée continue d’être violentée par les maux d’une illumination spirituelle impossible. Les figures d’autorité ont changé de visages et un autre mal les ronge. Ragnar ne domine plus la cohorte des hommes et devient simple ouvrier voué à la construction de l’Église du père Lucas. Un nouveau mâle alpha, cette fois vêtu en habit de ville diamétralement opposé au costume rudimentaire du chef expéditionnaire s’affirme sous les traits de Carl (Jacob Ulrik Lohmann), colon danois, père célibataire oppressant pour ses deux filles. Les règles évoluent, mais drapées sous le masque des conventions sociales, la disharmonie recrudescente s’installe. Les dangers ne sont plus issus de la sauvagerie de la nature, ils découlent des péchés moraux des hommes. Hlynur Pálmason reproduit les longs mouvements de caméra lancinant qu’il avait préalablement employé pour montrer les paysages bucoliques afin de dépeindre cette fois l’ébullition du village côtier. Le récit se fixe à un point d’attache, mais le péril nouveau est esthétisé selon une même approche de mise en scène qui laisse à penser que le destin de Lucas est tout aussi précaire que dans les steppes arides. Avec une acidité jusqu’alors absente, Godland met à mal le mythe des colons vertueux pour s’inscrire dans une dénonciation parfois féroce de l’aveuglement de ces hommes qui sont venus s’établir loin de leur pays, sans chercher à comprendre leur terre d’accueil. À travers la défiance qui règne entre Ragnar et Carl, l’opposition farouche de deux pays qui ne dialoguent que dans la confrontation est métaphorisée. Le vieil homme austère mais sage est ostracisé par le maître du domaine, il est réduit à un rôle de manutentionnaire privé de son droit à la parole. Dans ce microcosme de l’inégalité, la religion est une hypocrisie. L’Église se bâtit à la sueur du front des natifs islandais et les fervents danois se détournent des travaux manuels pour n’être que superviseurs distants. Pourtant, Lucas partiellement perverti par le vice de ses compatriotes refuse de délivrer la sainte parole à ses nouveaux dévots. Les secrets d’un Dieu qui semble avoir détourné le regard et laissé proliférer les dissensions sont retenus par le protagoniste qui s’interdit à son tour de coexister avec les islandais. Les fondations du temple qui s’érige sont fissurées, les préceptes manipulés et l’édifice est destiné à s’effondrer. Loin de la nature présente dans la première moitié du film, l’être humain est devenu son propre prédateur. La vie citadine signe l’essor des nouvelles tentations, celles du confort et de la chair. L’attrait de la possessivité colérique invite à convoiter les biens de ses pairs, même pour l’homme d’Église qui se montre tristement friable. Le futur ne peut s’écrire dans cette enclave viciée. Si les deux filles de Carl incarnent chacune deux visions opposées de l’avenir, aucune de ces perspectives ne laisse présager d’une quelconque osmose prochaine. La plus âgée nourrit le rêve de retourner au Danemark et la relation charnelle qu’elle noue avec Lucas devient une manifestation d’un désir de fuite commun. La plus jeune est quant à elle montrée au plus proche de la nature et pratique couramment la langue islandaise, mais régulièrement, son père la compare à une sauvageonne, voire à un animal. Lentement, Godland sombre dans la peinture désenchantée d’un dialogue impossible.

La longue déchéance de Lucas, pourtant censé être naturellement l’incarnation de l’autorité morale, est justifiée par l’infinie succession d’épreuves affectives qui le frappe. Pour l’homme d’Église, le voyage est un calvaire au sens biblique, et la croix qu’il véhicule sur les terres islandaises est un peu la sienne. Supplicié par un récit étouffant, il est dépossédé de ses sentiments lors du décès inattendu de son traducteur et unique ami, dès l’entame du long métrage. Immédiatement après avoir partagé une euphorie commune dans un paysage onirique proche du paradis sur terre, les deux hommes sont séparés par l’inexorable fatalité d’une mort injuste. Le dernier lien avec le Danemark agonise et est enterré dans le sol islandais. Chassé du Jardin d’Eden, le protagoniste se métamorphose alors en sombre prophète, pourvoyeur de catastrophes davantage que de miracles, de haine plutôt que d’amour. Si Godland n’était pas aussi subtil, il serait presque intelligemment vicieux dans le jeu perpétuel d’évocations religieuses continuel qu’il montre à l’écran. Ainsi, la maladie qui frappe Lucas durant le périple peut aisément être perçu comme une mort métaphorique, et son rétablissement comme une renaissance analogue à celle du Christ. Néanmoins, le personnage principal est messie d’un Dieu sans compassion, froid et autoritaire. En apparaissant le visage noir de boue, Lucas se pare d’un maquillage ténébreux, exact opposé de celui blanc dont il grime les hommes et femmes qu’il photographie pour graver leur image dans l’éternité. Aucun enseignement ne survivra à cet apôtre du malheur. Les premiers commandements bibliques sont également presque tous trahis. Lucas convoite, cède à la colère, vole, et au terme de sa descente aux enfers, il tue. Les circonstances lui offrent certes des excuses légitimes, mais elles mettent aussi en exergue l’application concrète impossible des codes catholiques dans des situations physiques et psychologiques extrêmes. Au cours de l’une des ultimes séquences du film, l’image de Caïn et Abel est subtilement soufflée par Hlynur Pálmason, dans l’affrontement ultime entre Lucas et Ragnar. Tous deux se sont sacrifiés pour une autorité divine incertaine, mais seul l’islandais caresse l’illumination, alors que le prêtre est devenu incapable de distinguer le dessein céleste et de dialoguer avec Dieu. Après le refus de l’absolution, le prêtre fait couler le sang de son ancien compagnon d’infortune, rompant ainsi avec la compassion humaine mais également plus métaphoriquement avec l’âme d’une Islande qu’il ne comprendra jamais. L’application rigoureuse des écritures a paradoxalement conduit Lucas à en trahir l’esprit.

L’unique expression d’une communion entre le protagoniste et un hypothétique Créateur prend place lors des scènes où Lucas photographie ses pairs. Penché sur les antiques plaques de verre propres au premiers appareils, il prie, supplie Dieu de l’écouter et semble parfois être entendu. La prise de clichés est son rituel méditatif, son instant introspectif lorsque dans le secret de la tente qui sert de chambre noire, il se retrouve seul face à ces visages gravés pour l’éternité. En empruntant pour son film un format d’image carré analogue à ces premières représentations, Hlynur Pálmason accomplit pareille supplique divine. À l’instar de son triste héros, le cinéaste revient à la genèse de son art pour renouer avec la sincérité des temps précurseurs. Néanmoins, à mesure que le réalisateur dépeint la cruauté humaine sans faux semblant, il condamne la démarche inverse de Lucas. Le prêtre pense capturer la vérité sur ses sept plaques de verre, mais en intimant des ordres de pose à ses sujets, et notamment à la plus jeune fille de Carl, il trahit sa mission. Il n’immortalise pas des instantanés de l’éternité, il tronque la réalité pour la plier à ses désirs et à sa vision étriquée du monde. Si le prêtre ordonne à ses fidèles de se dévouer totalement à Dieu, il s’interdit la dévotion absolue en modelant le monde à travers son objectif, plutôt qu’en l’admirant sans artifice. La trajectoire de Lucas est faite d’une infinité de clichés significatifs qui ne seront jamais pris, et que Godland expose à l’écran dans un montage évanescent, comme pour dévoiler un idéal perdu. L’observateur a perdu l’essence de sa mission et à trahi la sacralité de son art en transigeant avec ses principes. Jusqu’ici chapelle allégorique, la chambre noire se fait refuge de l’appétit charnel de l’éclésiastique dans le dénouement, comme un dernier clou dans la croix de sa perdition morale.

La lenteur inhérente à Godland accentue et magnifie la pureté de ses images et l’acidité de son message. Hlynur Pálmason se fait plasticien de génie et auteur pertinent.

Godland est disponible en Blu-ray et DVD chez Jour2fête, avec en bonus :

- Un entretien avec Hlynur Pálmason