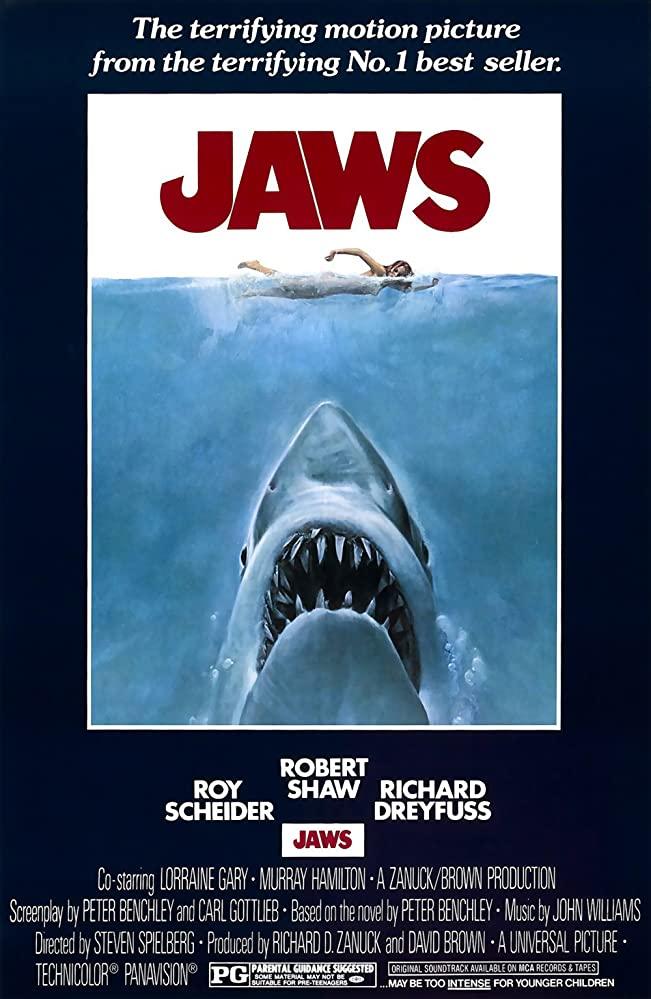

(Jaws)

1975

de: Steven Spielberg

avec: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss

« Cher Réfracteurs,

que dire de ce chef-d’oeuvre qu’est “Jaws”. Une oeuvre d’art créée dans les années 70 et qui restera ancrée dans le temps… qui aurait cru qu’un film qui a plus de 50 ans puisse encore nous foutre les boules et soit encore aujourd’hui une référence du film de requin et même du film d’horreur? C’est ça la force des grands films…marquer plus que leur époque”

Ouf! On a eu chaud pour ce deuxième ROD, les petits plaisantins de tous poils s’étant amusés à laisser quelques bombes à retardement dans les propositions au tirage au sort. Et c’est ça qu’on aime, quelques bons vieux nanars! Mais pour l’heure, attention les amis. On caresse la crème du culte, le film qui a terrorisé toute une génération. L’oeuvre qui a incité une partie de la population mondiale à mettre un orteil dans l’eau avant de plonger en faisant croire aux autres que c’était pour évaluer la température. Le long-métrage qui a fait changer des plans de vacances au bord de la mer au dernier moment en clamant aux gosses que: “Mais si! C’est chouette la montagne l’été”. Menteurs! Vous avez juste eu la pétoche de vous retrouver nez à nez avec un requin d’une longueur titanesque! Et bien on vous replonge dans cette angoisse, et cette fois essayez de ne pas perdre la face!

Ce film on le connaît tous, que ce soit pour l’avoir vu ou simplement pour en avoir entendu parler. L’histoire d’une ville insulaire des États-Unis dont l’été va être contrarié, et c’est rien de le dire, par plusieurs morts liés à des attaques de requin. Pour y faire face, trois hommes: Brody (Roy Scheider) le chef de la police, Quint (Robert Shaw) le vieux loup de mer et Hooper (Richard Dreyfuss) un scientifique spécialisé dans le terrible prédateur marin.

Ce qu’il y a de fabuleux avec “Les dents de la mer”, c’est la fascination sans borne qu’il a engendré. Il est directement responsable d’un sous-genre du cinéma d’horreur dont il est quasiment le seul bon film: le film de requin, ou de danger sous-marins en tout genre, qui continue d’être surexploité chaque année.

Il faut bien reconnaître que le long-métrage a pour lui un scénario réglé au millimètre: l’équilibre entre les 3 protagonistes est excellent et même si Brody reste le personnage principal du film, chacun a son heure de gloire servie par des punchlines aussi cultes que géniales. Le “We’re gonna need a bigger boat” est au panthéon du cinéma à jamais.

Mais si Brody est le protagoniste le plus mis en avant, c’est avant tout parce que la pellicule change de grammaire vers la moitié de l’oeuvre. Dans sa première partie, le film est presque anarchiste: Brody est seul contre tous et tente de faire interdire la baignade par mesure de sécurité. Mais il s’oppose au maire de la ville uniquement soucieux du profit annuel lié aux vacances d’été. Dans une Amérique où le profit est roi, et pour seulement son deuxième film, Steven Spielberg impose une certaine forme de politique (très légèrement certes) à contre-courant.

« Quand tu fais pipi dans l’eau. »

Puis il y a ce fameux moment où le long-métrage bascule dans le huis-clos, celui où les trois compagnons liés par le destin embarquent sur un bateau en chasse du prédateur marin. C’est à ce moment qu’on quitte la critique de la société pour aller vers une oeuvre plus humaine: ces trois héros, ce sont trois philosophies différentes, trois manières opposées d’aborder le problème. Tellement contradictoires de prime abord que leur mission semble vouée à l’échec, mais ils vont pourtant devoir unir leurs talents divers pour survivre.

Pour être tout à fait honnête, ce film n’aurait jamais été le même si il n’y avait pas eu un type de la trempe de Spielberg derrière la caméra. Deuxième film? Aucun problème! Le bonhomme va se permettre toutes les innovations avec un talent de conteur génial et une inventivité technique qui permet à la pellicule de n’avoir que très peu vieillie visuellement. Impression confortée par la suggestion de l’horreur plutôt que la débauche: ce fameux requin, on ne le voit que très tard dans le film et c’est particulièrement efficace. Pourtant c’est un tournage complexe, qui aura connu son paquet de galères, doublant son temps de tournage initial. Si l’envers du décor sous un regard très technique vous intéresse, l’excellent épisode de Splitscreen consacré aux “Dents de la mer” est un vrai régal et accessible ici:

Pour notre part, vous le savez, c’est davantage l’interprétation qu’on aime employer et ici Spielberg nous facilite le travail. On a coutume d’utiliser l’expression “une idée par plan” facilement, mais ici elle est plus que jamais appropriée. Le réalisateur en deviendrait presque un narrateur et on regrette que Spielberg ait perdu de son esprit rebelle de l’époque. Un exemple simple: un agent de police rentre dans le commissariat et on le suit en plan séquence jusqu’au bureau de Brody qui rédige un rapport. Spielberg va couper le plan séquence, passé a un plan serré ou l’on voit le mot “SHARK”, bel et bien en majuscule, tapé sur une machine à écrire, puis revenir au plan séquence initial accompagnant Brody qui quitte le bâtiment. Sans que vous vous en rendiez compte, le cinéaste a déjà semé la terreur dans votre esprit et viendra récolter les fruits de son travail par la suite. En coupant un plan fluide par ce mot, il applique déjà une logique de surprise horrifique.

Et ce genre d’idées fourmille dans “Les dents de la mer”. Un vertigo effect: Spielberg appuie la tension d’un homme tout en rendant hommage à Hitchcock. Un travelling sur Brody qui s’avance vers la mer et la foule qui quitte la plage en sens inverse, telle une marée: c’est une fois de plus l’affirmation d’un homme déterminé, prêt à tout pour protéger la ville. C’est parfois imperceptible, un zoom tellement lent et subtil au moment de l’anecdote sur l’USS Indianapolis: Spielberg vous a impliqué émotionnellement sans que vous puissiez vous en rendre compte au premier visionnage.

Pour un deuxième film, Spielberg impose sa vision du cinéma, à la fois traditionnelle mais aussi pleine d’innovations et d’idées. Si ce film a tant marqué sa génération, ce n’est pas qu’une question d’horreur, mais aussi de talent.